NEL CASTELLO

DI MARGHERITA

REGINA E ALPINISTA

INFLUENCER

ANTE LITTERAM

È stata la prima influencer della storia!"

E con queste parole tombali e attuali, la guida che ci aveva accompagnato e raccontato il Castello Savoia a Gressoney Saint-Jean aveva posto fine alla nostra visita.

L’influencer ante litteram in questione era Margherita di Savoia, famosa, per i più, per la pizza che porta il suo nome. Per molti, forse, neanche per quella.

Eppure il “ Margheritismo” è parte della nostra vita di Italiani: per tutte le strade, i monumenti, gli edifici, le scuole, gli ospedali, persino i dolci, senza contare le odi e i fiori, che le sono stati dedicati.

Innamorata di queste montagne - e come si sospetta, anche di qualcuno che le frequentava - Margherita il Castello l'aveva fortemente voluto e, per ventuno anni, se l'era ampiamente goduto durante i mesi estivi. Solo nell'ultimo, quello prima della sua morte, aveva cercato sollievo agli acciacchi dell’età trasferendosi nella più salubre Bordighera, nella villa che si era fatta costruire anche lì.

Prima di venire accusata di lesa maestà da qualche storico o monarchico meglio informato, sarà il caso di specificare: quanto segue cercherà di limitarsi a detto luogo, senza entrare nei dettagli della vita complessa e itinerante di Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia-Genova, nostra prima Regina. Un onore che avrebbe dovuto toccare alla suocera, Maria Adelaide di Asburgo-Lorena, consorte di Vittorio Emanuele II; peccato che, alla sfortunata sia toccato di morire, poco più che trentenne, per una banale gastoenterite, a soli sei anni dall'unificazione del Regno e dall’incoronazione del marito come primo Re della neonata Italia.

Affascinante senza essere bellissima, sovrana seduttiva, comunicativa, Margherita durante il suo regno si era data parecchio da fare. Indro Montanelli la definí "una seria professionista del trono".

Diplomatica, profondamente cattolica, per forza di cose nazionalista, con una propensione all'imperialismo, moglie e madre amorevole, amica leale, elegantemente frivola e festaiola, musa e mecenate di poeti, scrittori e compositori, Margherita sarà anche stata salottiera, ma non si tirava indietro di fronte alle sfide. Non c'è stanza, nel castello, dove non appaia il suo motto "Sempre Avanti", nel caso qualcuno fosse tentato di abbandonarsi al lassismo o di lasciarsi sopraffare dallo scoramento.

"Avanti Savoia" era il suo imperioso modo di incitare le truppe, di spronarle a combattere. Era un ordine e un incoraggiamento. E funzionava. E funziona. Persino io, nel mio proletario piccolo, mi sorprendo a ripetermelo, davanti a una sfida o quando voglio ironicamente incoraggiare qualcuno.

Margherita ne aveva sicuramente ben donde, ma ho il sospetto che amasse lasciare il suo segno. Secondo me, era un filo narcisa. Si capisce non tanto dai numerosi dipinti che la ritraggono ingioiellata e in pompa magna, quelli una sovrana li deve fare di default, quanto nell'uso smodato del suo "logo", quella margherita stilizzata che davvero si ritrova dipinta, sbalzata, cesellata, incastonata, su soffitti, porte, caminetti, ringhiere, oggetti, suppellettili e quant’altro, in ogni dove del castello.

Era intrepida, Margherita, molto. Era una guidatrice provetta, con una passione per le belle auto. Quelle prime, neonate auto, che non le mancavano, perché tutti i produttori facevano a gara per rifornirla e potersi avvalere del titolo di "fornitore della Real Casa", l'italico equivalente dell'inglese "by appointment to the Queen", ora "to the King". Aveva perciò a sua disposizione un parco macchine di ultimi modelli, sui quali affrontava con perizia le strade tortuose e sconnesse nei dintorni del castello. Con lo Sparviero, un FIAT 24 cavalli "dedicato a SM la Regina dei Viaggi", oggi al Museo dell'Automobile di Torino, aveva preso parte ad un lungo rally attraverso Francia, Germania e Olanda. Cinquemila chilometri, ho letto da qualche parte. Che mi sembrano tanti, ma non potendo confutarli, mi limito a citarli.

Se fosse vero, sarebbe stata una bella impresa, per di più fatta a 54 anni, che all’epoca era già un’età abbastanza vetusta.

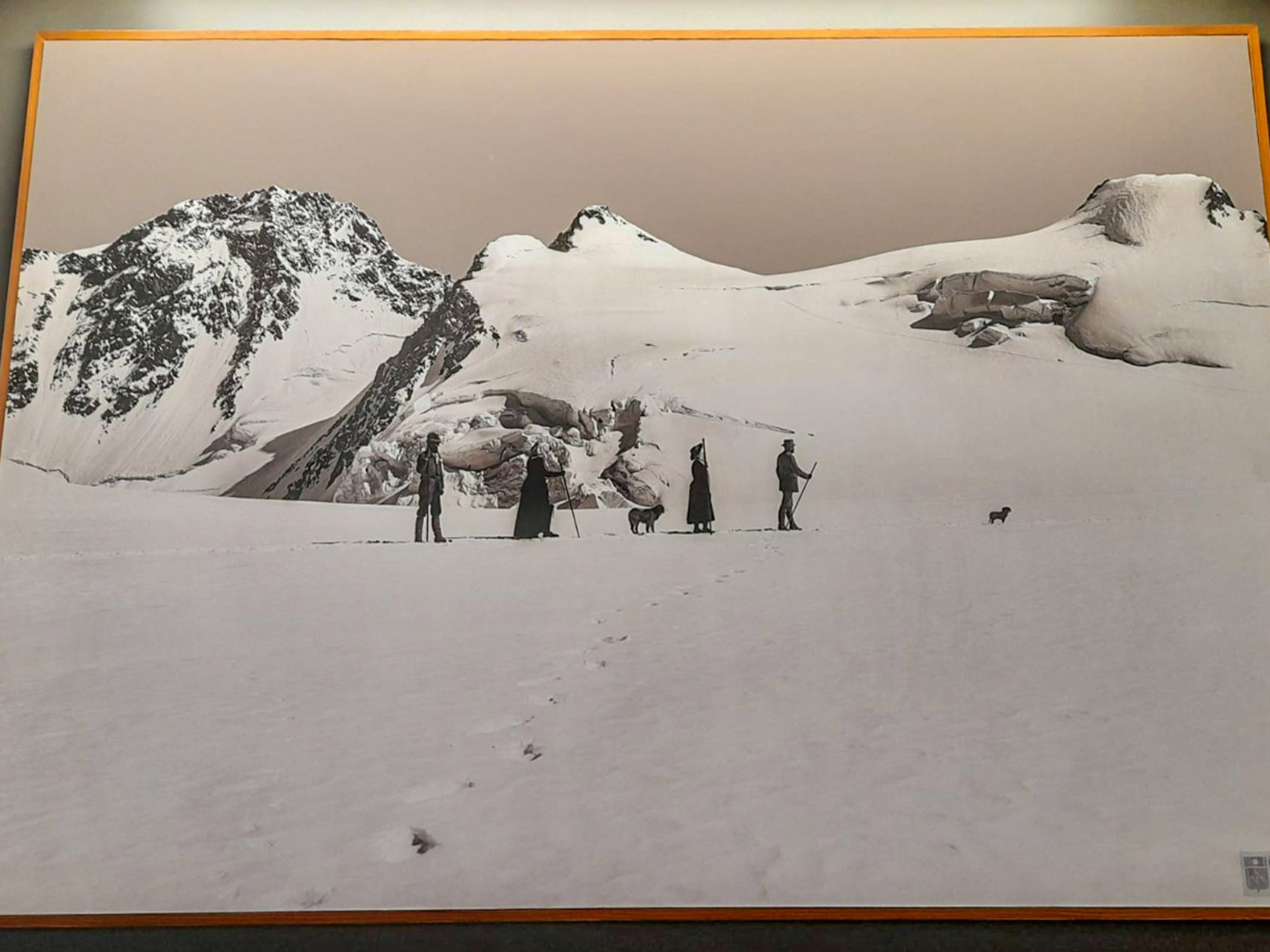

Era anche e soprattutto un'alpinista indomita, con gambe e fiato tosti e tali da poter affrontare queste sue amate montagne, sebbene zavorrata da bustini e sottogonne, “mise” certo più adatta a un boudoir. Starle dietro, specialmente per le sue povere dame di compagnia, non doveva essere come dire ... eppure eccole lì, forse più nolenti che volenti, ritratte senza un capello fuori posto, nelle sgranate fotografie in bianco e nero, in posa compita su un ghiacciaio, come una scolaresca in gita.

Una stanza al secondo piano - quella che sarebbe dovuta essere la camera del marito Re Umberto I, se non fosse stato prematuramente ucciso in un attentato - ospita ingrandimenti sgranati che documentano la costruzione del maniero e quella della Capanna Margherita sulla Punta Gnifetti, rifugio a lei dedicato e da lei inaugurato, a 4500 metri di altezza. Sì, quattromilacinquecento metri, raggiunti con quelle gonnellone fradice di neve, appesantite dal fango, con solo delle incongrue, improbabili, scarpette.

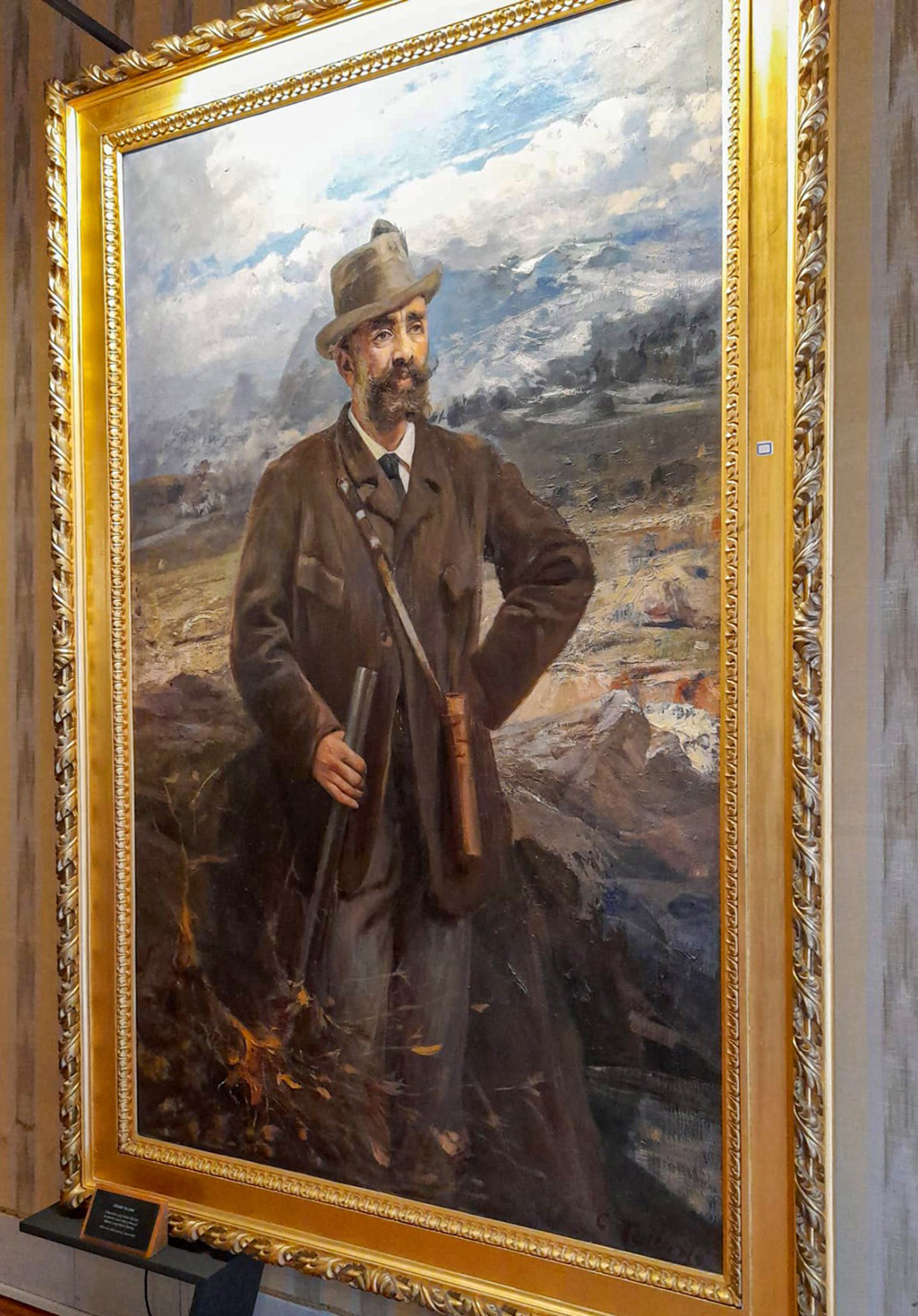

C'è anche il ritratto - e non voglio insinuare niente che non sia già stato ufficiosamente insinuato - del Barone Luigi Beck Peccoz, aitante e baffuto gentiluomo, guida alpina, conoscitore di ogni anfratto, ghiacciaio e seracco del Monte Rosa, morto d'infarto proprio, e cito la nostra guida, tra le di lei amorevoli braccia. “Un caro amico”, dicono le biografie ufficiali.

Galeotto fu il Barone, non solo per averle trasmesso la passione della Montagna, e in particolare del Monte Rosa, ma per averla ospitata per cinque anni, prima e durante la costruzione del castello, nella villa che porta il suo nome, Villa Margherita, dal 1968 sede del Municipio. Nell'atrio i versi di Giosuè Carducci a lei dedicati: "Il sole ti accarezzi coi suoi raggi / Le rose adornino le tue pareti / O mia villa diletta / Che avesti l'invidiato onore / Di albergare fra le tue mura / La Regina d'Italia Margherita." Dai quali si evince che anche il poeta non era rimasto insensibile al regale fascino della sua Pigmalione.

Comunque, senza offendere nessun monarchico nostalgico, rivendico il diritto alla mia personale impressione; Margherita doveva avere carattere “border line” compulsivo. Mi riferisco non solo al già citato bisogno di marchiare ogni cosa in ogni dove con il suo “logo”, o alla sua ambizione di andare oltre, sempre più in alto, vedi l’alpinismo estremo, o al suo non arrendersi mai, vedi il motto “Sempre Avanti”… penso al suo perfezionismo; ottima qualità ma, a mio avviso, sintomo di una modalità compulsiva della personalità.

Incominciamo dalla posizione del castello: per determinarla e scegliere quel luogo ai piedi del Colle della Ronzola, in località non a caso chiamata Belvedere, all'architetto Emilio Stramucci, lo stesso delle Scuderie del Quirinale, ci erano voluti 3 anni. Tre. Perché l’incontentabile Regina era stata imperiosamente precisa: le finestre del castello, in particolare quelle delle sue private stanze, avrebbero dovuto incorniciare, come in un dipinto, il Monte Rosa. Alla fine Stramucci ce l'aveva fatta e non fosse stato per le nuvole basse che ci hanno rovinato il week end e il panorama il giorno della nostra visita avremmo potuto anche noi goderci lo spettacolo.

Dal basso, mentre salivamo sbuffando lo sfiancante pezzetto di strada che conduce all’entrata, attraverso gli alti larici e le conifere, avevamo intravisto il turrito castello; stagliato contro il cielo plumbeo di fine Aprile, mi aveva ricordato quello del Dr. Frank N-Futher nel Rocky Horror Picture Show o l’ “ululì” di Frankenstein Junior… lugubre e imponente avrebbe potuto essere quello della Bestia, se invece di Bill Condon il film l’avesse girato Tim Burton. Quando fu terminato, nel 1904, dopo cinque anni di lavori, pochi se si pensa alla sua complessità strutturale e alla dovizia dei dettagli interni, il bosco non esisteva; per “sicurezza” ci aveva spiegato la nostra guida e per “lasciare libera la vista dei monti” sullo sfondo. Grigio come la pietra ricavata dalle cave limitrofe, con cinque torri cuspidate a fare da contrafforti, la costruzione ha quel che di medievale che la Regina aveva voluto a tutti i costi, seppur liberamente interpretato. Imponente, massiccia, avrei detto teutonica, pare fosse invece ispirata allo stile lombardo del XV secolo, nelle più prossime regioni dell’Alta Savoia.

All'interno l’atmosfera medievale, con le sue bifore e trifore, i colorati vetri piombati e le decorazioni in stile Camelot, si fa più marcata. Subito all’ingresso una doppia fila di eleganti attaccapanni accoglieva gli ospiti, invitati a liberarsi di armi e bagagli prima di procedere in sala: pomello piccolo per i cappelli, più grande per i soprabiti, le sottostanti cassapanche per nascondere gli eventuali fucili dei cacciatori. Tutto molto ordinato.

Il pavimento di biondo legno di larice, anch’esso a km 0, presenta una bella andatura a spina di pesce. Nella prima sala, quella che la Regina destinava ai balli, un suo grande ritratto in tenuta da ricca valligiana, abbigliamento che amava quotidianamente indossare, e imporre alle sue obbedienti dame di corte, nel rispetto dei costumi locali. Dubito che quel tentativo di omologazione riuscisse nell’intento di passare inosservata. Ma il gesto era indubbiamente gentile.

Sulla destra una doppia scalinata a “esse” sembra avere vita propria e librarsi priva di peso, grazie all’anima di ferro, intorno alla quale il legno, plasmato con il calore e il vapore, avvolge le sue spire: una spettacolare opera di falegnameria dell’ebanista torinese Michele Dellera, artefice di tutti i mobili e delle numerose boiserie che qui al castello, e anche nel palazzo Reale a Torino, deve aver avuto il suo bel daffare. A noi semplici mortali c’era stata preclusa; per accedere al piano superiore abbiamo dovuto utilizzare un angusta scaletta elicoidale di pietra, ai tempi usata dalla servitù e dalle guardie per raggiungere la torre di osservazione.

Dal salone si entra nella sala da pranzo, dove Margherita e i suoi ospiti solevano pranzare di fronte all’enorme camino. Per non essere disturbata dai “volgari odori del cibo”, parole della guida, le cucine e la pasticceria erano state decentrate in un edificio adiacente, oggi utilizzato come biglietteria. Tramite un ampio tunnel sotterraneo, scavato nella pietra, munito di rotaie per i carrelli, le vivande arrivavano in tavola attraverso una doppia porta con valenze di entrata-uscita per evitare scontri e ingorghi di traffico. Immagino la concitazione. Quel tunnel è parecchio lungo. E gelido. E io dubito che la Regina si sarebbe accontentata di cibi tiepidi. Quindi la servitù doveva scapicollarsi.

Sul piano del grande tavolo, un cartello “non toccare”; ma il danno, il segno evidente di una bruciatura circolare, era già stato fatto. Qualcuno doveva averci poggiato sbadatamente una zuppiera rovente. Non invidio il colpevole.

Grazie al cielo avevamo tenuto i nostri giacconi e i piumoni, perché il termometro, in quella stanza, indicava 7 gradi. Si stava meglio fuori. Ma ai tempi, peraltro più freddi di adesso, il maniero era alimentato da fornaci che convogliavano il calore nei pesanti radiatori di ghisa, posati in ogni stanza; era all’avanguardia anche nell’uso dell’elettricità, arrivata in Italia, a Milano per l’esattezza, solo una quindicina di anni prima.

Possiamo dire che Margherita non aveva badato a spese. Per nostra fortuna. Perché proprio l’eliminazione del fumo delle candele e della fuliggine dei camini ha fatto sì che le carte da parati, i fregi, i dipinti sul soffitto a cassettoni, siano rimasti uguali a quando li aveva creati il Maestro Carlo Cussetti. Il fatto che non siano mai stati restaurati sembra persino incredibile, dato il loro stato di conservazione. “Ma il merito sta anche nella qualità delle materie prime utilizzate”, specialmente in quelle pietre e in quel legno autoctoni, aveva declamato la nostra guida, montanara doc, orgogliosa dei suoi natali.

Tutto era, per allora, molto tecnologicamente avanzato: la comunicazione tra le stanze e i centri nevralgici del palazzo avveniva tramite dei campanelli collegati a una centralina che ne rivelava l’origine; unici fili visibili, perché quelli elettrici erano stati debitamente ed elegantemente sottotraccia. Stiamo parlando di “ domotica” vintage, signori.

Accanto alla pregevole sala da bigliardo, frequentata anche dalle signore, dopo cena i gentiluomini si radunavano nella grande veranda a semicerchio, sottostante il boudoir privato della Regina, per discutere i fatti del giorno, fumare i loro sigari, bere un cognac e sbocconcellare qualche cioccolatino. Alle gentildonne era riservato lo spazio accanto, un salottino raccolto di meno pretese, dove, mi sono informata, non erano offerti alcolici ma solo del buon cioccolato. Discriminazione di genere, diremmo oggi. Ma bisogna capirla, Margherita per quanto fosse parecchio avanti era pur sempre donna dei suoi tempi. La Regina aveva voluto anche garantire una saletta privé alla sua dama d’onore, la Marchesa Paola Pes di Villamarina, per 46 anni sua fedele amica, compagna e confidente, che lei stessa avrebbe pietosamente vegliato nel giorno della sua morte avvenuta proprio al Castello.

Al piano di sopra, oltre alla già citata stanza che Umberto I non aveva fatto in tempo a godersi, gli ampi appartamenti della Regina: la splendida veranda semicircolare con vista a 180° dove Margherita usava ritirarsi in contemplazione privilegiata, meteo permettendo, dell’amato Monte Rosa, l’enorme stanza da letto dal letto verginale, l’adiacente guardaroba e il grande bagno en suite, con il lavandino ad altezza della bassa poltroncina, dove la Regina soleva sedere per fare le sue abluzioni, servita e riverita dalle cameriere che avranno perciò sviluppato una bella artrosi lombo sacrale.

Concludo con un consiglio: il Castello Savoia e Gressoney Saint-Jean valgono davvero una visita. Se poi siete fan di Rocco Schiavone, Aosta è a un tiro di schioppo. Due piccioni con una fava, per così dire.

(elenco spudoratamente copiato, che rende l’idea del Culto)

Alla Regina sono stati dedicati

• La Punta Margherita delle Grandes Jorasses, sul Monte Bianco

• Il parco botanico "Villa Margherita" di Catanzaro, inaugurato il 21 gennaio 1881 dal re Umberto I e dalla stessa regina

• Il lago Margherita in Etiopia, scoperto e battezzato in suo onore dall'esploratore Vittorio Bottego

• I Giardini Margherita, il parco pubblico di Bologna

• Un comune, Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani (prima si chiamava Saline di Barletta)

• Il primo battello a movimentazione meccanica in linea sul Canal Grande a Venezia, il "Regina Margherita", 21 ottobre 1881

• La prima scuola pubblica dell'Italia Unita (chiamata appunto "Regina Margherita"). Si trova nel cuore del rione Trastevere a Roma e venne inaugurata dalla stessa regina nel luglio del 1888

• La Scuola Normale femminile per la formazione dei maestri, aperta a Roma nel 1888/89, fu registrata l'anno successivo con il nome di Margherita di Savoia

• Bordighera le ha innalzato un monumento in marmo bianco di Carrara che la riproduce assisa sul trono, opera dello scultore Italo Griselli

• Collepardo (Frosinone) le ha dedicato le grotte del paese, fino ad allora denominate "Grotte dei Bambocci", in seguito alla visita della sovrana avvenuta nel 1904

• La scuola di Chiavari nel quartiere di Ri Basso, nominata Scuola Elementare Regina Margherita, fondata nel 1927

• Il Ricovero di Mendicità di Sassari, fondato nel 1869 e poi dedicato alla regina, della quale ancora porta il nome (Casa di Riposo "Regina Margherita")

• L'ospedale infantile Regina Margherita di Torino

• L'ospedale Regina Margherita a Roma

• La Casa della Salute Regina Margherita a Castelfranco Emilia

• Il corso Regina Margherita a Torino, il viale Margherita di Savoia a Palermo, il viale Regina Margherita a Roma, Catania, Siracusa, Messina, Cagliari e Acireale, la piazza Regina Margherita all'Aquila e Caserta (fino al 1947, attualmente col nome di piazza Dante); anche a Cremona viale Regina Margherita fino al 1944 venne poi chiamato viale Po

• Il panforte Margherita, nome che i senesi, nel 1879, in occasione della visita dei reali a Siena, diedero alla variante meno speziata del loro dolce più caratteristico

• Le "Margheritine", dolcetti tipici di Stresa, che furono ideate nel 1857 per il palato dell'allora principessa Margherita

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI

© Tutti i diritti riservati