Nel centro storico di Lisbona, quasi di fronte alla cattedrale, si trova il Museo della Resistenza e della Libertà, un monumento alle memorie della dittatura fascista di Salazar, soprattutto delle lotte dell’opposizione interna e nelle colonie. Prima della caduta del regime, nel 1974, era una prigione. Lo dice il nome stesso, Museo di Aljube, dall’arabo al-jubb, o pozzo senz’acqua, che potremmo tradurre “prigione sotterranea” (https://www.museudoaljube.pt).

Mi chiedo, retoricamente, perchè le dittature detenevano e torturavano prigionieri politici sempre, anche se non solo, in città: Aljube a Lisbona come la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) in un bel quartiere residenziale a Buenos Aires, la Lubyanka a Mosca, vicina sia al Bolshoi che alla piazza Rossa, e per restare a casa, l’edificio di via Tasso, eletto dagli occupatori nazisti e dai loro alleati fascisti come luogo di torture. Questi luoghi così visibili nel cuore delle città servivano all’epoca a reprimere ma anche prevenire la resistenza. Oggi sono tutti musei aperti al pubblico, tutti tranne quello del KGB alla Lubyanka, per entrare nel quale è necessaria un’autorizzazione speciale.

All’ingresso del Museo di Aljube incontro una classe di terza elementare, un gruppetto colorato di bambini curatissimi ed evidentemente benestanti. Decido di seguirli per vedere il museo da un punto di vista particolare, quello di come e cosa i curatori vogliono trasmettere ai bambini. Nel corso della visita apprendo anche quello che i bambini, sia pur così giovani, già sanno.

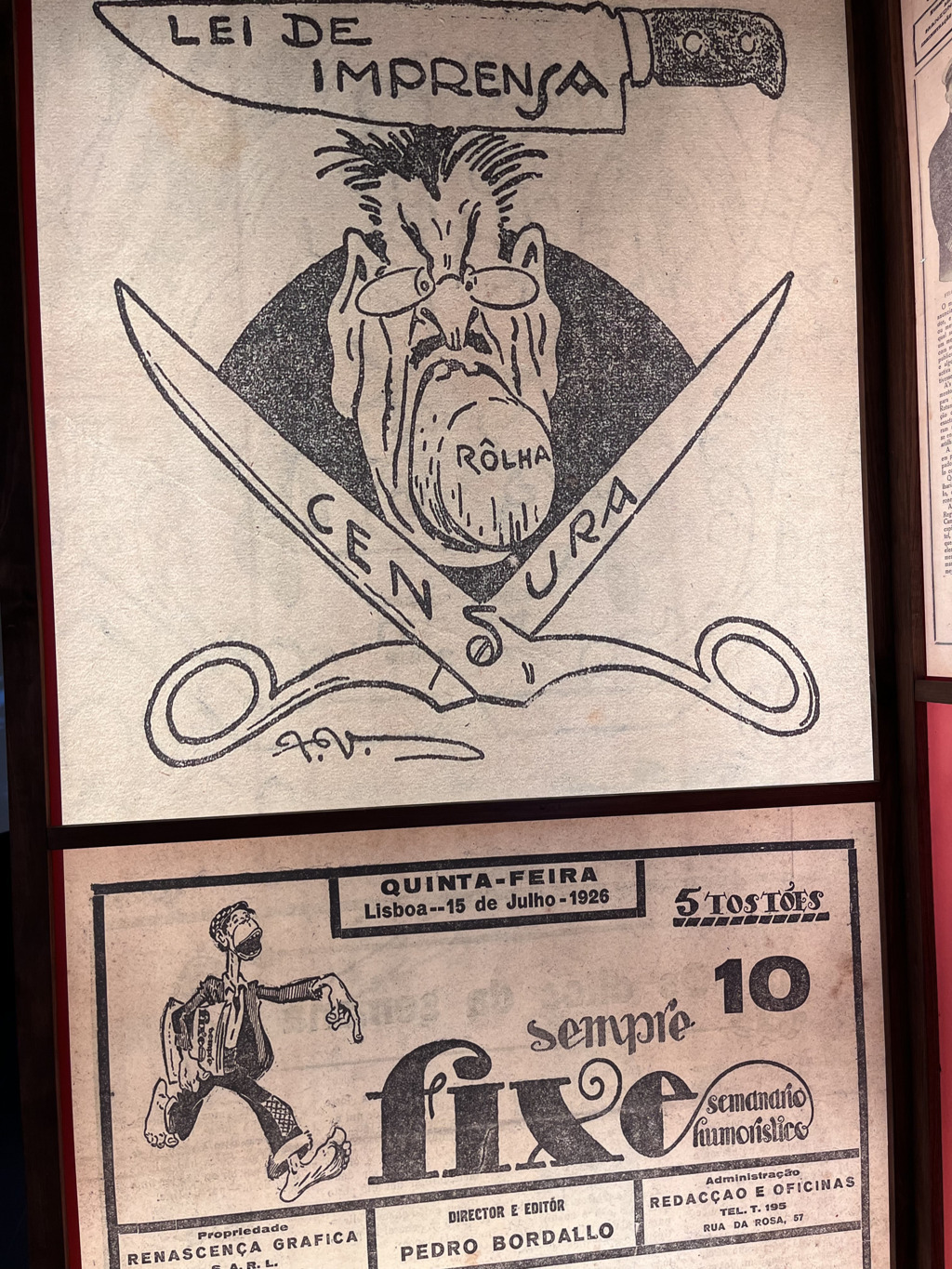

Parte la domanda, “Chi può dirmi chi era Salazar?” Si alzano un po’ di mani, ma è un moretto intraprendente che risponde, "Un dittatore, al tempo dei dittatori in Spagna, Germania e Italia". Si comincia bene. I bambini sono attenti, preparati. Arrivati alla stanza sulla censura si scatenano tutti in grida di riconoscimento, forse perchè le sottolineature con la penna blu ricordano le correzioni della maestra. Ma sanno esattamente di cosa si tratta, come dice un tipetto con enormi occhiali anti-strabismo, "È quando non vogliono che tu dica certe cose".

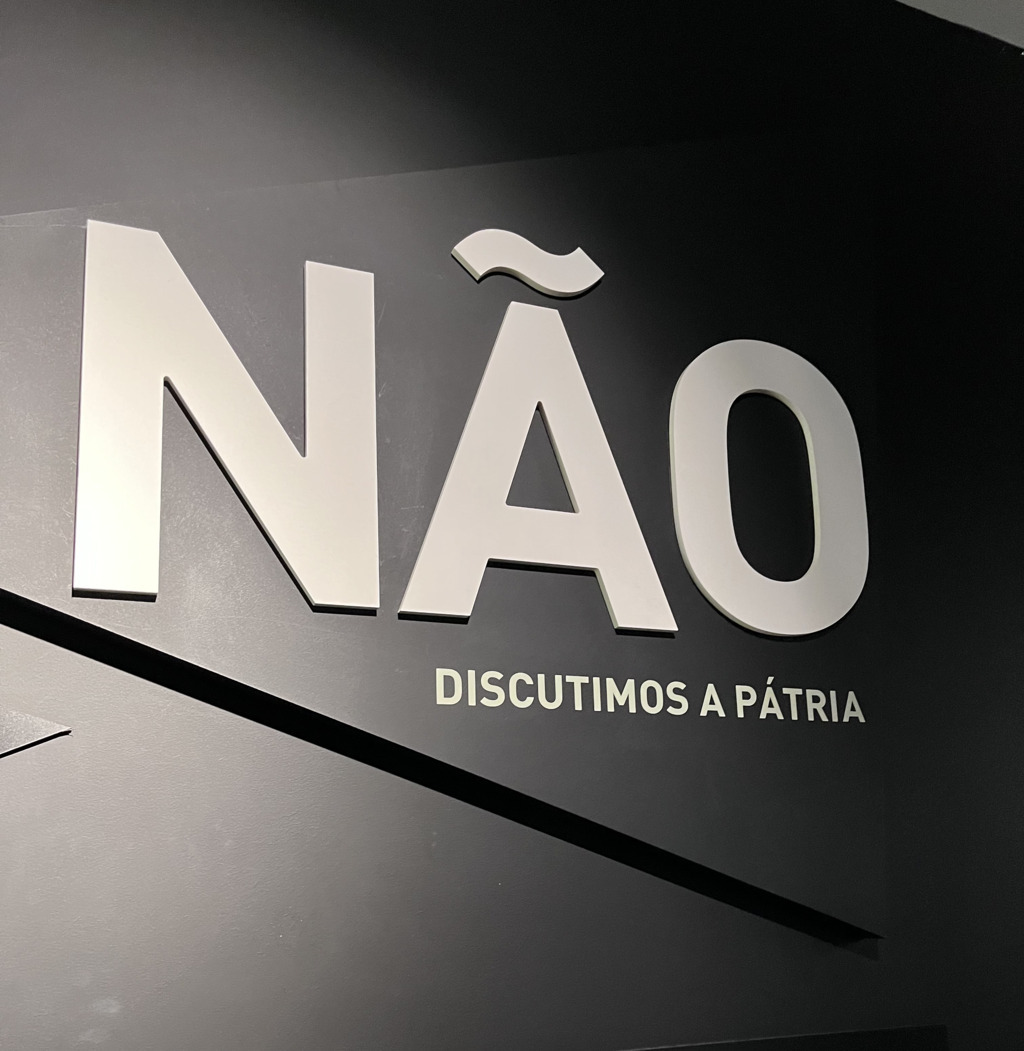

Di fronte al film del famoso discorso di Salazar che getta le fondamenta dello "Stato Nuovo" fascista, Não discutimos! (Non discutiamo!), il gruppetto che stava per perdere la pazienza si concentra. La curatrice del museo ne ripete alcune righe: "Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever." I bambini hanno capito tutto tranne la parola "patria". Lo trovo un buon segno.

Lasciano il video gridando tra le risate, "Não discutimos! Não discutimos!" La retorica dei dittatori, che evidentemente funzionava ai loro tempi, a noi sembra sempre completamente ridicola. Le risate si spengono davanti alla foto di soldati armati che intervengono sulla folla. L’esercito non è amico? Partono tante domande. Perché? Quando? Come? È l’esercito che disperde le famiglie di lavoratori in sciopero nell’area presso l’Avenida 24 de Juhlo, il 28 luglio del 1943.

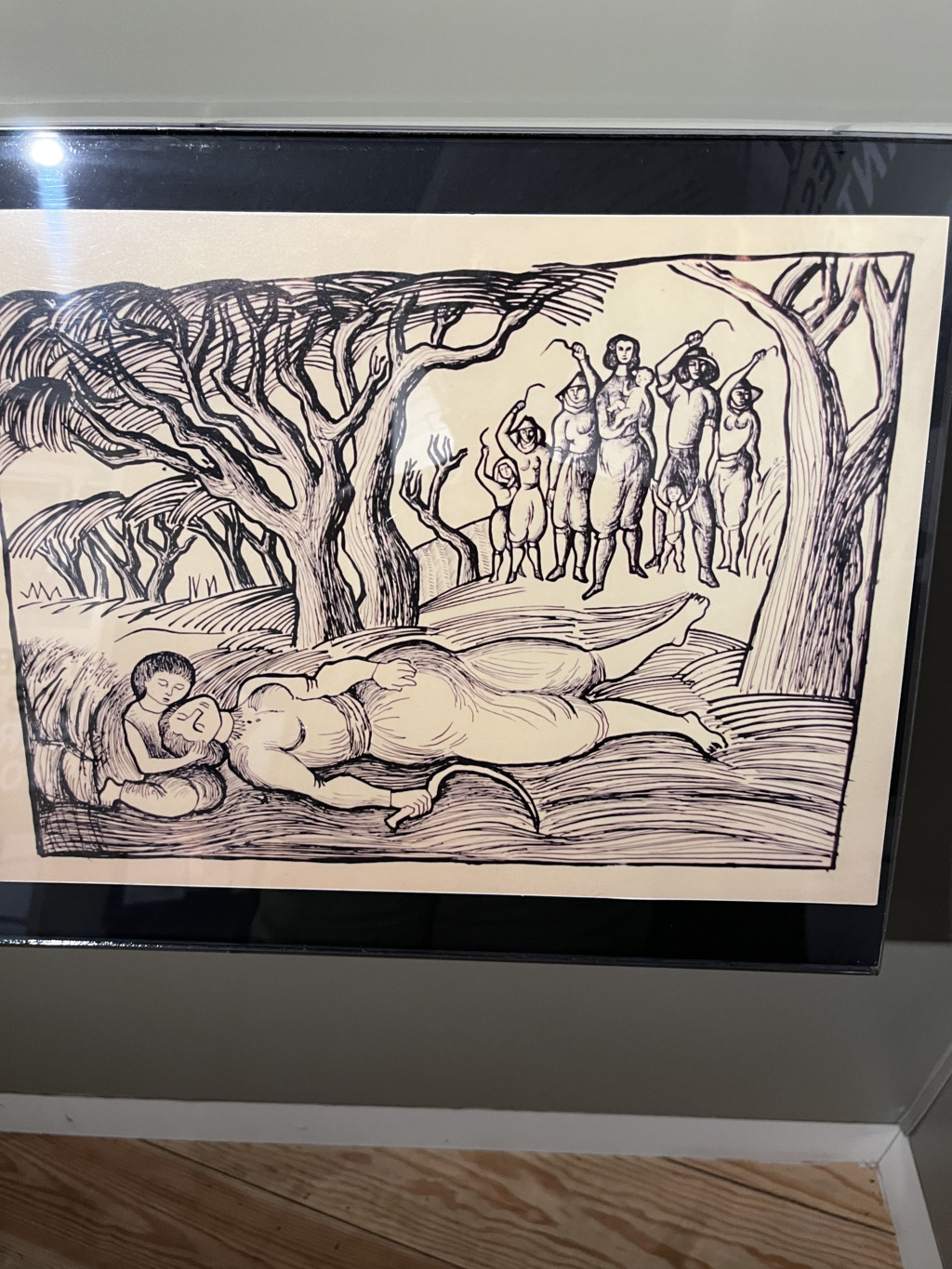

Stiamo entrando nell’area che ricorda la resistenza, la stampa clandestina, le lotte nelle campagne, gli scioperi, e il ruolo del Partito Comunista. È una parte della storia alla quale la curatrice tiene molto ma i bambini meno. Si soffermano davanti alla stampa che ritrae l’assassinio della contadina Catarina Eufémia nel 1961. Perché l’hanno uccisa? Perchè lottava per il pane, lavorava tanto e non mangiava, né lei né i figli. Voi non avreste fatto lo stesso? Annuiscono, ma non sembrano molto convinti.

Più interessante la tortura. La curatrice è attenta a non entrare in dettaglio, si sofferma sulle botte e la deprivazione del sonno. Quella la capiscono, ma non riescono ad immaginare di essere deprivati del sonno per più di un giorno. Provate 16 giorni! Vedo che qualche bambina prende appunti. Ancora meglio sono le celle di isolamento. Qui possono entrare e farsi chiudere dentro dalla maestra in un gioco che li manda in visibilio. Dopo un’ora e mezzo di lezione sono al limite della pazienza.

La curatrice salta la parte sui bambini in detenzione, giustamente, e li porta infine alla stanza del 24 aprile 1974, con la parete coperta di garofani. Qui sono tutti seduti per terra, alcuni si rotolano ridacchiando. Ascoltano la storia della rivoluzione, e come una fioraia che offrì dei garofani ai soldati contribuì a creare il simbolo più forte della rivolta che portò alla fine della dittatura. La curatrice fa partire una canzone dall’Iphone e chiede ai bambini se la conoscono. Solo il moretto che ha associato Salazar a Franco, Hitler e Mussolini la canticchia. Parte una seconda canzone, e questa tutti la sanno. Scopro solo dopo che la prima, “E Depois do Adeus,” di Paulo de Carvalho, fu trasmessa per radio alle ore 22:55 del 24 aprile per dare il segnale ai soldati di lasciare le caserme. La seconda, “Grãndola, Vila Morena,” di José Alfonso, fu trasmessa da Radio Renascença alle 00:20 del 25 aprile per far partire l’ “Operazione Fine del Regime” del Movimento delle Forze Armate.

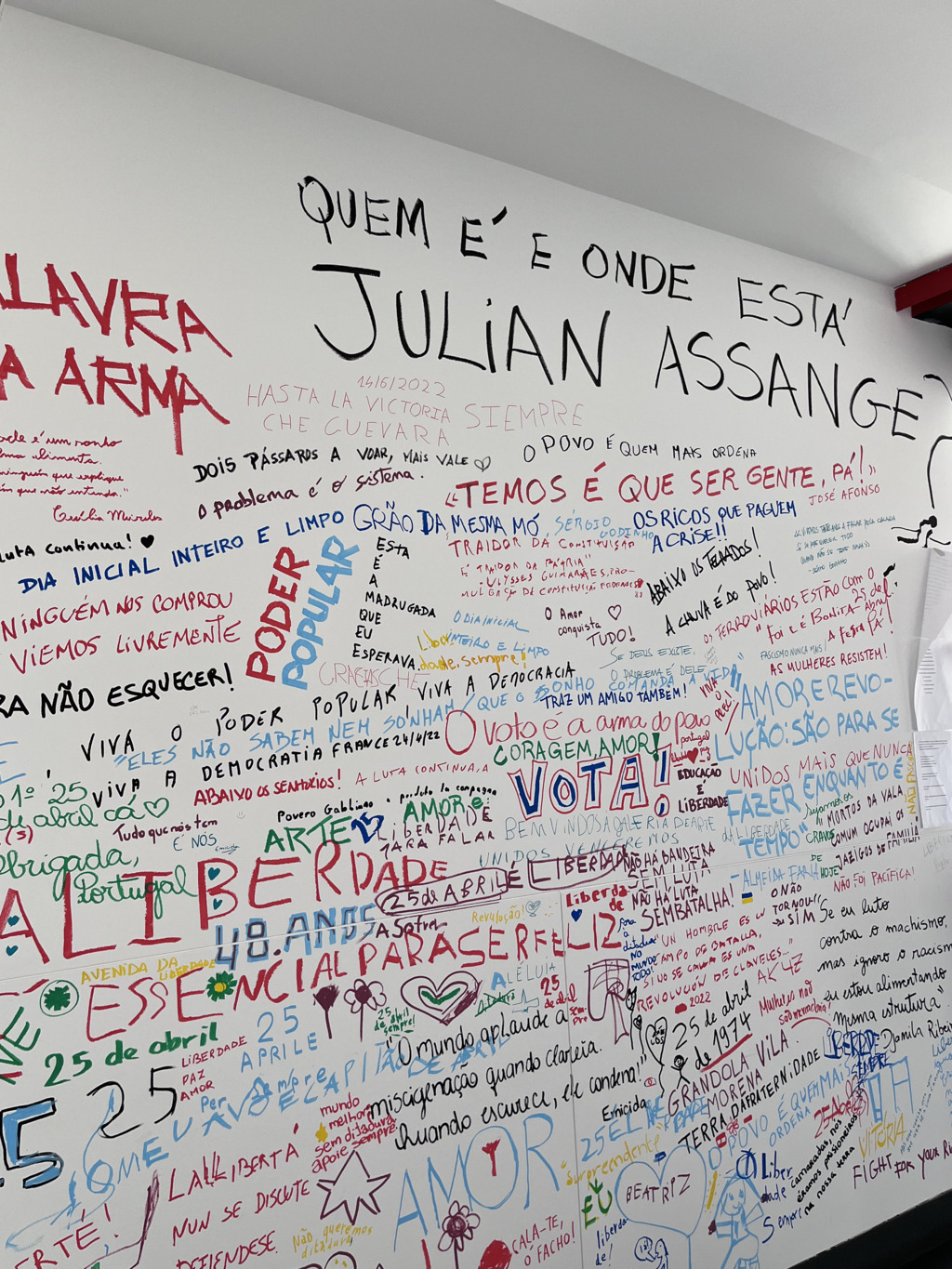

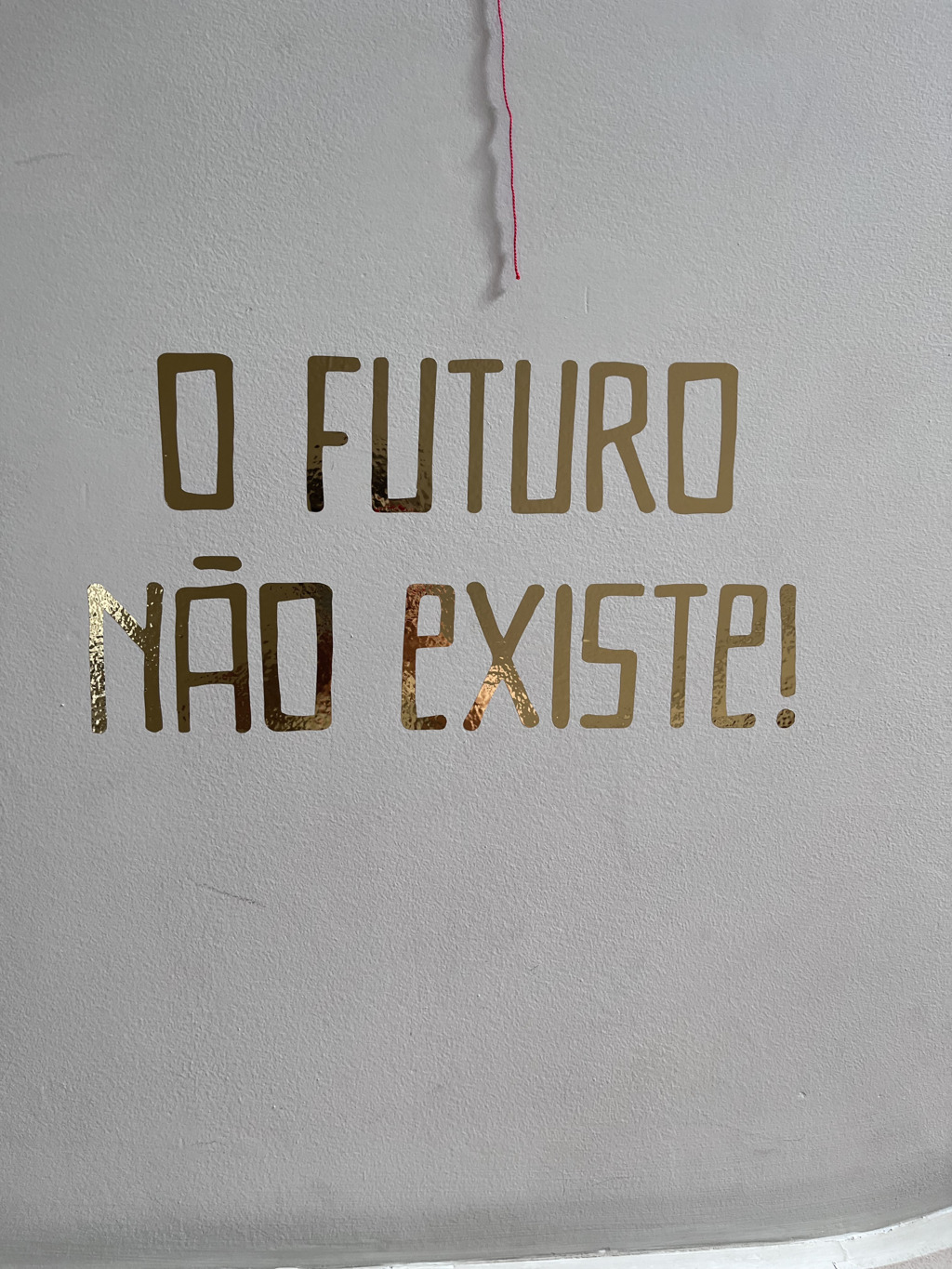

Lascio il Museo e i bambini, impegnati a scrivere o disegnare le loro impressioni sulla visita su un gran muro al quarto piano. La mia è che qui si faccia un discreto lavoro educativo, con risultati che sono difficili da prevedere. Saranno più anti-fascisti quando cresceranno? Più anti colonialisti? Una parte del museo è riservata alle colonie. Speriamo che crescendo questi bambini non abbraccino la versione portoghese di “Italiani brava gente,” cioè il “luso-tropicalismo” (da Lusitania, nome latino del Portogallo) secondo il quale i Portoghesi non avevano interessi commerciali e politici nelle colonie, ma entrarono subito in simbiosi con le popolazioni tropicali per empatia innata.

e

e