La calata in Italia di Carlo VIII, con il suo esercito di mercenari, del 1494-95 ebbe esiti incerti dal punto di vista militare e politico, ma dal punto di vista sanitario ebbe una conseguenza indiscutibile: causò la diffusione in tutto il continente della sifilide, una malattia praticamente sconosciuta fino ad allora e le cui origini ancora oggi sono oggetto di discussione tra gli storici della medicina.

I primi casi vennero segnalati tra i soldati del Re di Francia all’inizio di febbraio del 1495, durante il breve assedio di Napoli, che si concluse il 22 di quello stesso mese, quando i nobili partenopei aprirono le porte della città e riconobbero Carlo come loro re. Questo titolo era destinato a essere molto effimero, già il 7 luglio, dopo una serie di piccole scaramucce militari, Carlo fu costretto ad abbandonare in fretta e furia Napoli e a fare una veloce risalita della Penisola per riparare in Francia, cercando così di salvare il salvabile. Nel frattempo, come detto, il suo esercito era stato falcidiato dalla sifilide, che per altro venne propagata in tutta Italia durante la ritirata e successivamente si diffuse in tutta Europa, quando i soldati di Carlo, che erano soprattutto francesi, svizzeri e fiamminghi ritornarono nei rispettivi paesi. La conseguenza è stata che nelle varie lingue europee la sifilide viene detta ancora oggi “mal francese”, mentre in Francia si chiama “mal napolitain”.

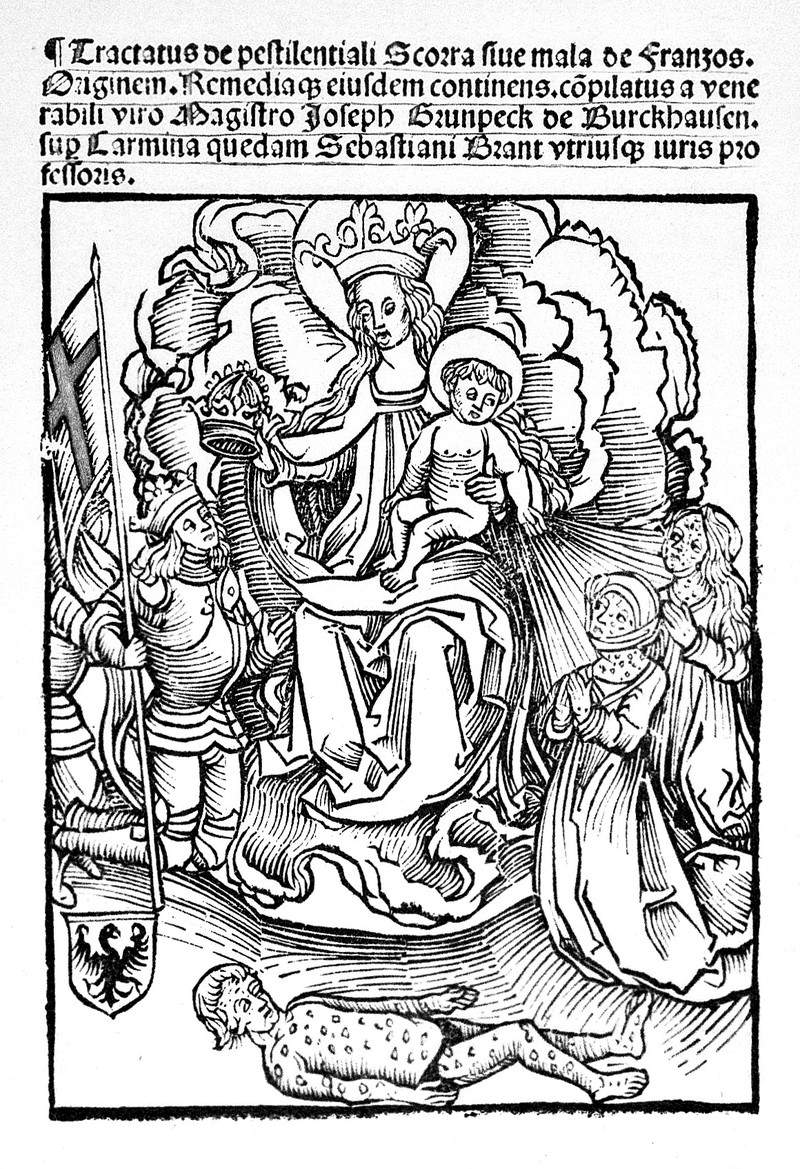

Ma al di là delle questioni linguistiche, la sifilide rimane un grande enigma per quanto riguarda le sue origini. E se la cosa è misteriosa per noi oggi, figuriamoci per i medici del periodo, ancora alle prese con la strampalata teoria umorale di Galeno. Così, di fronte a sintomi del tutto sconosciuti e decisamente terrificanti, ancor più spaventosi della lebbra come si disse allora, vennero formulate le ipotesi più stravaganti e fantasiose. Per prima venne accusata l’acqua di Napoli, dall’odore estremamente sospetto, poi fu la volta degli astri e in particolare a una congiunzione negativa tra Giove e Saturno. Infine, vennero indicate le donne di Napoli, come causa prima del contagio, il che, trattandosi di una malattia venerea, aveva un fondo di verità, se non fosse che le donne erano quasi sempre vittime di stupro da parte dei soldati occupanti e quindi eventualmente vettori involontari del batterio.

Quella che a noi interessa di più, però, è la quarta ipotesi: il colpevole era il tonno. I soldati francesi non avevano mai visto questo pesce e non avevano mai mangiato la sua carne prima di accamparsi all’ombra del Vesuvio, ma proprio per la sua alta disponibilità e il suo basso prezzo, divenne il cibo più consumato da quell’esercito che da tempo era alle prese con forti ristrettezze economiche. Il fatto è che la carne di tonno non ha l’aspetto consueto del pesce, è meno bianca e ha una consistenza del tutto inaspettata. Ecco, che tra i medici militari francesi comincia a farsi largo una teoria addirittura mostruosa: “l’origine di questo male è nella corruzione prodotta dal consumo di carne umana, che era stata esposta pubblicamente e venduta per tonno al tempo dell’assedio”. I francesi pensavano di aver mangiato altro, qualcosa che rendeva malati perché aveva fatto di loro dei cannibali. Il veleno stava nella novità del cibo, ma anche nella presunta trasgressione e nella rottura di un tabù fondamentale. Il fatto che la malattia colpisse italiani e francesi in ugual misura, portava ad escludere che si potesse trattare un’arma vigliacca usata dai napoletani per vendicare l’oltraggio dell’occupazione; più probabilmente era il segno dell’ira di Dio, incredulo di fronte allo spettacolo di cristiani che si combattevano tra di loro, invece di rivolgere le proprie armi contro gli infedeli.

Del resto, c’erano degli illustri precedenti proprio da questo punto di vista. Nel 1249, durante la VII crociata, nell’esercito cristiano si diffuse lo scorbuto e anche quella volta la colpa venne data al pesce, cibo poco conosciuto tra i crociati. Il pesce, infatti, era un comodo capro espiatorio in tempi di epidemia, perché non godeva di buona reputazione tra i medici, come tutti i prodotti freschi e acquosi, che sono facilmente corruttibili e corruttori. Solo Gesù può maneggiare con disinvoltura questo animale sfuggente, facendone un suo simbolo, ma anche uno strumento della sua ira. E il caso del tonno napoletano che portava la sifilide era lì a dimostrarlo…

e

e