Una volta- nella società contadina/nella civiltà agricola, direbbero gli storici – si usavano i soprannomi.

Erano di due categorie: quelli attribuiti all’individuo e quelli attribuiti alla famiglia.

Non era ancora stato inventato il farisaico ”politicamente corretto”, e i soprannomi individuali venivano utilizzati senza malizia e non suonavano offensivi.

Ricordo un distinto signore, impiegato in una grande industria, che – per via del suo occhio di vetro – era noto, e pubblicamente indicato, come “oeucc de sass”.

Che, come soprannome, non è esattamente una raffinatezza. Ma nessuno, nemmeno il titolare, ne provava untuoso disagio o ipocrita vergogna.

C’erano anche epiteti che a noi suonerebbero ancor più imbarazzanti o addirittura tragici.

Un giovane in carrozzella – immagino a causa di una infantile poliomielite – veniva chiamato, con grande ingenua cinica delicatezza, “castigaa de Dio”.

Il fatto, oggi incredibile, è che il castigaa de Dio ogni domenica c’era qualcuno che lo andava a prendere a casa per accompagnarlo alla partita della squadra locale o addirittura a San Siro per le partite dell’Inter.

Oggi li chiamiamo “diversamente abili”, o con altre espressioni, ma la partita se la devono guardare alla televisione.

Non è, la mia, nostalgia per un tempo passato che aveva ben altre asprezze. È solo il ricordo, e la celebrazione, di rapporti umani autentici che mi sembrano venuti meno in questo mondo tenuto assieme da legami virtual-telefon-video-consumistici.

A volte – della serie non eran mica tutte rose - si presentava anche qualche situazione scabrosa.

A Novate Milanese, paese natale di mio padre, viveva il patriarca di una importante famiglia. Famiglia che, tra l’altro, era proprietaria del più frequentato e rinomato negozio di macelleria.

Il patriarca era soprannominato “Cecàsc” – peggiorativo di “Francesco”, direbbero i grammatici - . Soprannome dovuto certo alla stazza dell’uomo ma, credo, anche al suo carattere non propriamente accomodante.

I miei mi mandavano a far la spesa dal macellaio e io – piccolo ma già supponente intellettuale di provincia - ero terrorizzato dalla possibilità di incontrarvi il signor Cecàsc. Che, capivo, sarebbe stato imbarazzante salutare con il soprannome (“buongiorno signor Cecàsc”) ma assolutamente risibile omaggiare con un improponibile “buongiorno signor Francescaccio”. Aspettavo, sbirciando fuori dalla vetrina, che non ci fosse lui in negozio, prima di entrare. E mi è sempre andata bene.

O si inciampava in qualche gaffe. Nella sezione del P.C.I. che frequentavo da giovane, c’era un bravissimo e impegnatissimo “compagno” (così si denominavano allora i militanti di quel partito) da tutti chiamato sempre e solo Rino Gaina.

Quando poi – ormai supponente intellettuale di provincia - venni eletto sindaco del paese, mi recai doverosamente in sezione a ringraziare i compagni. E citai in particolare, per il lavoro svolto in campagna elettorale, il compagno “Rino Gallina”.

Immaginatevi le ghignate degli altri compagni mentre spiegavano al giovane sindaco saputello che “gaina” non era la versione dialettale del cognome “Gallina” (cognome per altro esistente in paese) ma il soprannome del Rino, dovuto alla sua passione per qualche buon bicchiere di vino.

Si incontravano poi passaggi misteriosi.

Il “Pepin Mornee”, che in italiano darebbe un “Giuseppino Mugnaio” - assolutamente ridicolo per quel burbero omaccione -, era il proprietario del mulino che dava il nome (Osteria del Molinetto) al negozio dei miei, locale di cui ho già parlato su questo sito.

Ebbene ho dovuto aspettare che morisse per apprendere, leggendolo sugli annunci funebri, che il suo vero nome – all’anagrafe - era Angelo Garlati.

Questa l’è bella: l’Angelo è diventato Peppino.

La spiegazione stava nel fatto che il piccolo Angelo aveva ereditato il nome di un fratellino morto in tenerissima età poco dopo che egli era nato. Cose che succedevano in tempi di alta mortalità infantile, a proposito delle asprezze di cui sopra.

Anche personaggi divenuti famosi conservavano in loco il loro soprannome.

Molti ricorderanno Vincenzo Torriani, grande direttore unico – patron, si diceva – del Giro d’Italia da lui stesso riorganizzato nell’immediato dopoguerra.

Era il solo della famiglia ad essere chiamato con il vero cognome, fatto certo dovuto alla grande notorietà acquisita. Ma tutti gli altri Torriani – e anche Vincenzo quando vi tornava -, in paese (e siamo sempre a Novate) erano noti come “Oriee”. Parola intraducibile in italiano e che, nel dialetto, designava i commercianti di olio.

E così siamo passati ai soprannomi di famiglia.

Curiosità.

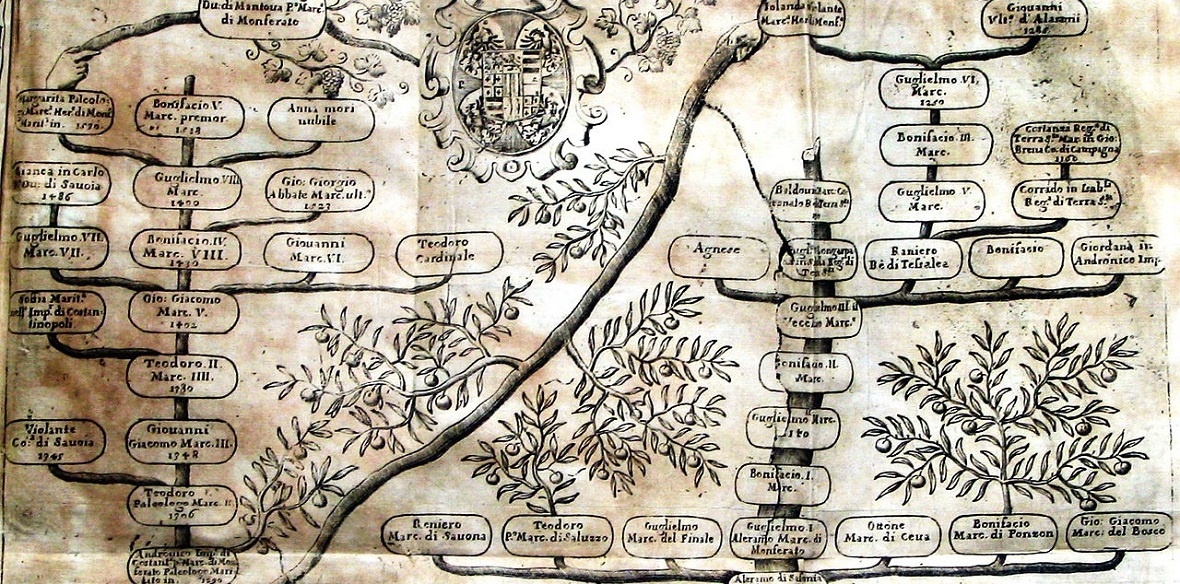

Nell’antica Roma, i nomi maschili erano formati da tre elementi. Nell’ordine: il “praenomen” - che corrisponde al nostro nome proprio -; il “nomen” - che indicava tutti gli appartenenti alla stessa “gens”, cioè tutti coloro che discendevano dallo stesso capostipite. E che corrisponde al nostro cognome-; e il “cognomen” - che serviva ad individuare i diversi rami in cui la “gens” originaria si era articolata, cioè le “familiae”-.

La parola latina “cognomen” in italiano si traduce correttamente con “soprannome”, perché quel “cognomen” era un vero soprannome, come lo intendiamo noi oggi.

Levatevi lo sfizio di andare a cercare come mai Cicerone si chiamasse Marco (praenomen), Tullio (nomen della gens Tullia), “Cicerone” (cognomen della familia) o come mai Cesare si chiamasse Caio Giulio “Cesare”.

Belle storie: trovate tutto su internet.

C’è continuità, anche nel campo della onomastica, tra il latino e l’italiano.

Infatti - come spiega Emidio De Felice nel suo bel "Dizionario dei cognomi italiani" (Milano, A. Mondadori, 1978) - molti nostri cognomi sono veri e propri soprannomi che hanno avuto origine o dai mestieri (Sartori, Ferrario, Molinari), o dalla città di provenienza (Comi, Meroni, Molteni), o dal nome del padre o di qualche antenato (Broggi, Mauri, Marchi) o da espressioni che erano già in origine soprannomi (Bevilacqua, Fumagalli, Porro – e vuoi vedere che c’ha a che fare con Cicerone, visto che porri e ceci stanno nella stessa zuppa ? -). Curiosa, e probabilmente nota, l’origine del cognome “Colombo” che a Milano veniva assegnato ai trovatelli. I quali trovatelli ricevevano accoglienza presso l’ospizio di Santa Caterina della Ruota annesso all’ospedale che, essendo dedicato allo Spirito Santo, aveva come simbolo appunto una colomba.

In altre regioni, ai trovatelli venivano attribuiti, come cognomi, soprannomi anche meno gentili: Proietti (gettati), Esposito (abbandonato); o più immediati come Innocenti (che si capisce da solo) e via di finezza.

Torniamo a noi.

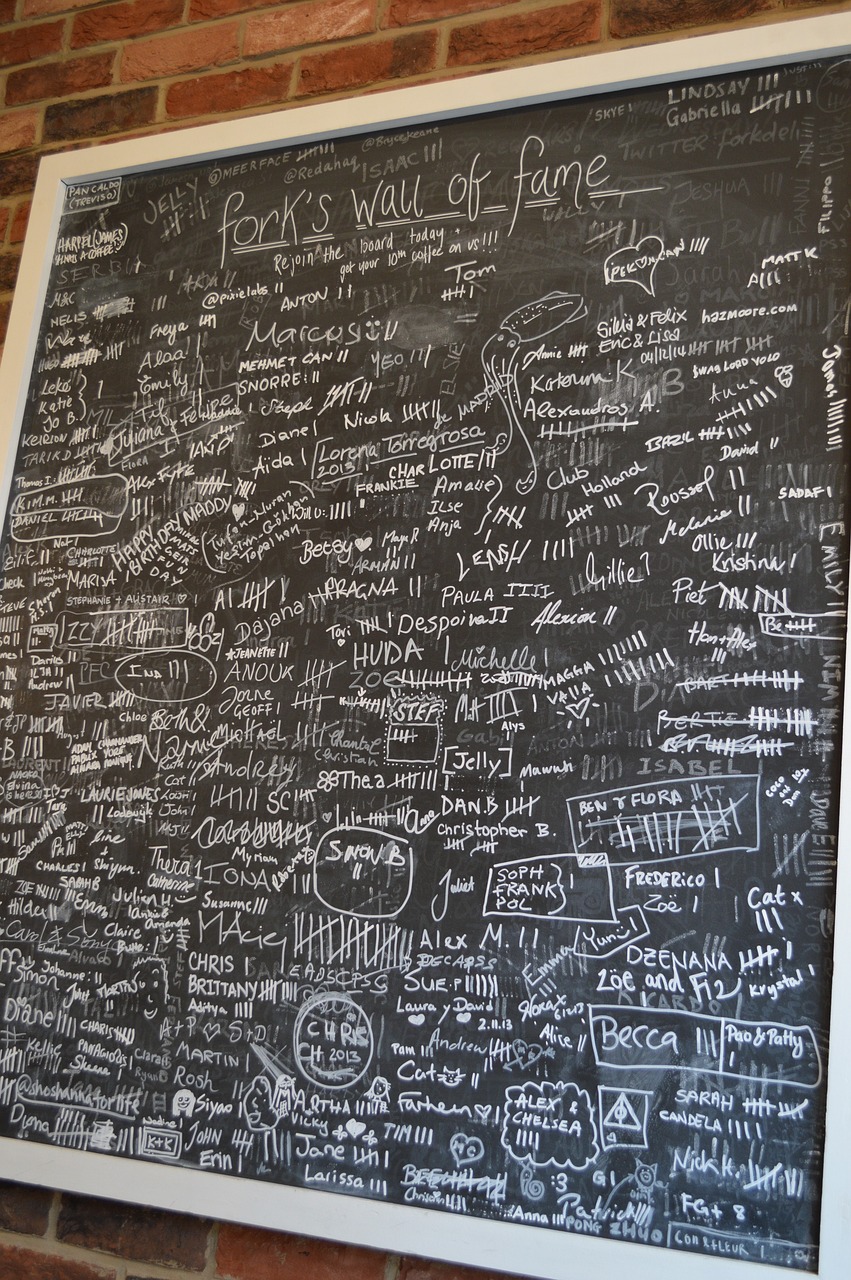

A Lentate sul Seveso, lungo la Comasina – la Statale 35 dei Giovi, direbbero i dipendenti ANAS – si affaccia un bel bar che inalbera una luminosa insegna in cui compare l’immagine di un Bacchino e la scritta “Bar Bisc”, che dovrebbe tradursi con l’improbabile “bar ricciolino”.

Il bar è di proprietà dei fratelli Mazzola. Ma, se date appuntamento ad un amico - non del posto - presso il bar dei fratelli Mazzola, rischiate che l’amico si perda tra i “bricch” della Brianza: tutti sanno dov’è il Bar Bisc, ma dov’è il bar dei fratelli Mazzola?

Quando nel 2006 i fratelli mi chiesero di scrivere un testo che celebrasse i cinquanta anni di attività del locale, finalmente scoprii che il soprannome era derivato dalla capigliatura del padre che, visto in fotografia, sembrava un Caparezza ante litteram. Guarda il caso: Caparezza – che in pugliese significa “testa riccia” - è il nome d’arte, e quindi un soprannome, del rapper Michele Salvemini.

Nel già menzionato paese natale di mio padre, c’erano (e ci sono ancora) due gruppi famigliari – “duu scepp” (notate che bello, “due ceppi” e i ceppi hanno le radici) – che portavano il cognome Silva.

Quegli altri erano detti i Silva “cadreghee”, perché anticamente dediti al nobile artigianato della fabbricazione di sedie.

Col passare degli anni però quel soprannome doveva essere risultato poco adeguato al prestigio della famiglia. Fortunatamente un rampollo dei cadreghee – che già allora era “più grande” di me – aveva studiato musica ed era diventato l’organista della parrocchia. Il presunto imbarazzo dell’antico nomignolo fu aggirato indicando la famiglia con il più altisonante – ma, se permettete, meno icastico – appellativo de “i Silva de quel che sonna l’orghen in gesa”.

Il nostro soprannome di famiglia era, ed è, “sbuk”.

Con dietro una lunga storia, cui ho già accennato su questo sito. Ma adesso ve la conto tutta.

Mi raccontò mio nonno (“el pà Gin”) che un nostro antenato – forse un bis bis nonno, un quadrisavolo, per me – era un “cavallant”. Cioè effettuava trasporti su carri trainati da cavalli.

Io ho una vago ricordo di infanzia di questi personaggi , “i cavallant”. Che sostavano nella nostra osteria per un “sanguis” e una tazza di vino, prima della perigliosa partenza.

Li vedo imponenti, possenti, di poche parole. Col senno di poi direi che mi parevano eroi omerici. Forse lo erano.

In particolare il bis bis nonno partiva da Novate con il suo carro e andava fino in Austria, precisamente a Innsbruck, a caricare tronchi per i “legnamee” brianzoli.

Provate ad immaginare di percorrere il tragitto su un carro trainato da cavalli. Vuoto all’andata e carico di tronchi al ritorno.

Dalla storpiatura del nome della città, siamo diventati gli “sbuk”: i Silva che vanno a Innsbruck.

Ora, io sono stato il prima della famiglia che ha studiato. E, con tutta la sicumera adolescenziale, arrossivo di vergogna e mi arrabbiavo da bestia quando i fratelli Enrico e Gabriele, macellai figli del “Cecasc”, vedendomi aggrappato alla “sceppa” (il ceppo sul quale i macellai affettano le carni) per farmi notare (ero un tappo di statura), mi apostrofavano “tèll chì el sbukìn”.

Poi, noi intellettuali di provincia, abbiamo fatto il giro del mondo ma sono rimasto el sbukìn che l’ha studià.

ANTONIO SILVA

ANTONIO SILVA