Par cœur

dicono i francesi e ci sarà pure un motivo

Chi, non certo un perditempo, si fosse avventurato nella Milano di metà anni Settanta lungo il grigio, funzionale viale Fulvio Testi, arteria puntata a nord-ovest su Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, avrebbe incontrato alla sua sinistra, giunto al numero civico 75, l’imponente palazzo vetrato dell’Unità, quotidiano del Partito comunista italiano. “Unità degli operai e dei contadini”, secondo idea del fondatore Antonio Gramsci; comunque a una sorta di protezione carismatica sulla sua creatura, lì ubicata dagli anni Cinquanta, provvedevano più i primi, le tute blu, presenti in massa critica tra Marelli, Falck, Pirelli, la Breda siderurgica. Da cui l’invito dettato dal buonsenso al pigro parolaio da bar: “Ma va’ a laurà alla Breda”. Invito rinforzato da spintone democratico in caso di parolaio con tendenze da maggioranza silenziosa, spesso sintetizzate nella frase: “Non se ne può più di questi scioperi”. Come se, coi salari magri che giravano, si rinunciasse a giorni di lavoro per ghiribizzo e non per la dignità delle paghe e la sicurezza in fabbrica. Concetti semplici buonissimi ancora oggi, si direbbe. Perché è il lavoro che fa l’uomo e meglio ancora è il lavoro dove non devi abbassare la testa, non rischi braccia o cervello. Concetti semplici etc etc etc.

Scodellato dal tram, il giovane collaboratore torinese dell’Organo chiamato per una sostituzione estiva al soglio nordico della stampa comunista - era l’Unità giornale bicefalo, con Roma prima inter pares per ovvi motivi politici - avrebbe varcato la porta, salito alcuni gradini, per trovarsi in un androne, alla destra una libreria, dove lavorava - disse il mio accompagnatore - Renato della Veas. Nei minuti successivi, preso in consegna da Nando Strambaci, il segretario di redazione, avrei scoperto che gli uffici dei giornalisti al primo piano erano una sfilza, giù di sotto in tipografia fin da metà pomeriggio le linotype mitragliavano sbarrette di piombo con su parole, c’erano un’amministrazione al secondo piano, un bar vicino alla tipografia gestito da due fratelli calabresi, al più grande mancavano metà dito medio e tutto l'anulare della mano destra (tornio parallelo? pressa?). E avrei imparato che c’era una bella mensa e che Renato non era un nobiluomo del sangue benché stiloso, essendo Veas l’acronimo della cooperativa responsabile della libreria. Frequentata da giornalisti, archivisti, correttori di bozze, amministrativi e dai misteriosi architetti del collettivo all’ultimo piano. Ci capitava pure qualche operaio della Temi, Tipografica Editrice Milanese. Uno di loro, per ricambiare un favore, mi regalò tutta la “Recherche”, Einaudi editore, collana Gli Struzzi, sette volumi. Sorprendente? No, era l’Unità, un posto unico e formativo, rimpianto da chi ha avuto la sorte buona di lavorarci (chi scrive, dal ’76 al ’91). Un posto dove per l’apprezzato collaboratore delle pagine culturali, il poeta Giovanni Giudici, era normale invitare un giovane redattore a farsi un giro con lui sulla Uno turbo appena acquistata.

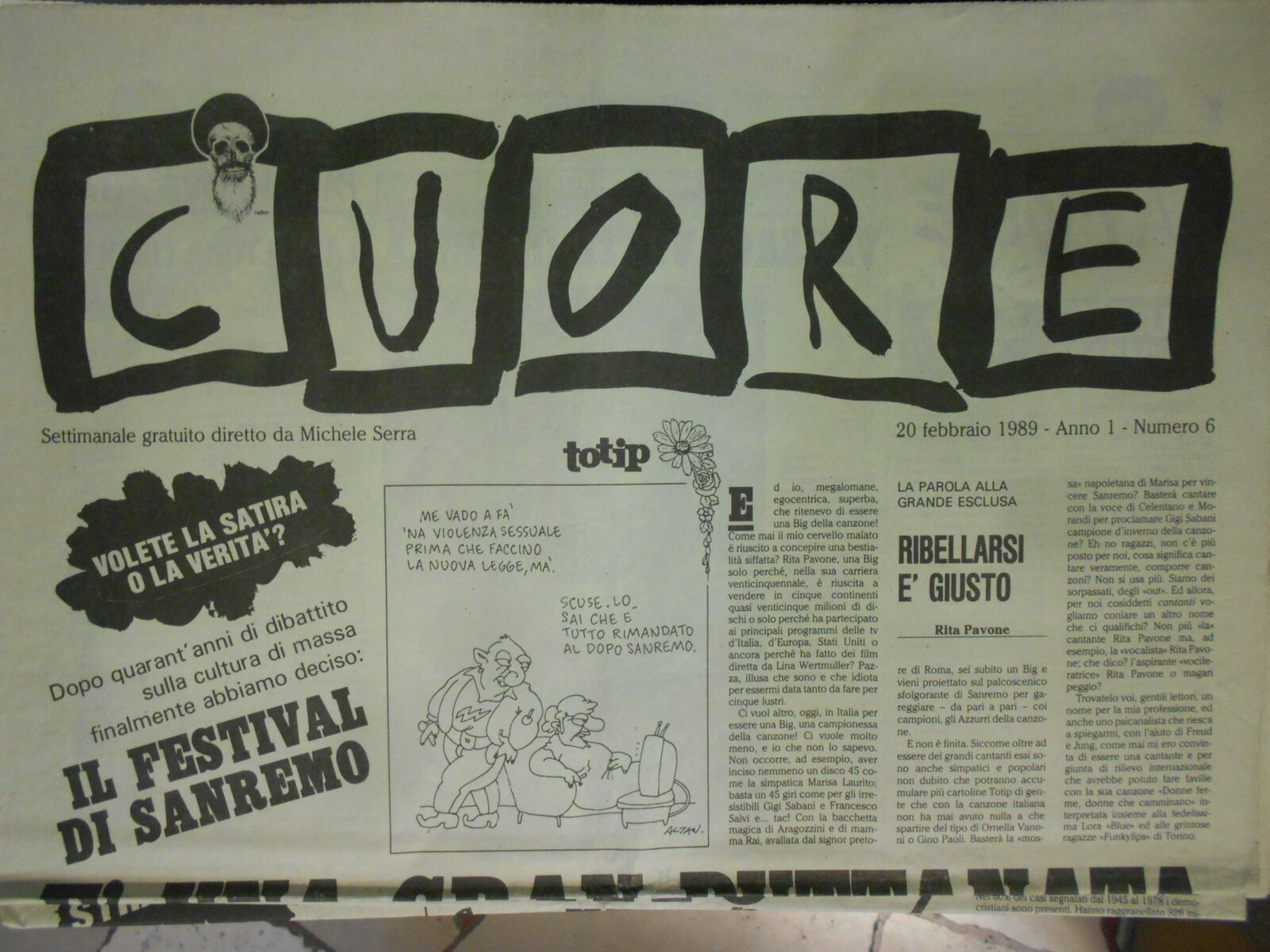

Scrivevamo su un quotidiano di partito. E che Partito. Funzionari con stipendio da metalmeccanici, poi negli anni Ottanta normalmente contrattualizzati come giornalisti e remunerati secondo le rispettive mansioni, dal redattore ordinario al direttore. Vigeva (ancora) il centralismo democratico, sempre più inesorabilmente sbilanciato verso l’aggettivo, si tenevano assemblee vere e movimentate, in presenza del direttore, libere critiche, ragionamenti di prospettiva, proposte. Alfredo Reichlin, Claudio Petruccioli, Emanuele Macaluso, Gerardo Chiaromonte, Massimo D’Alema. Con lui nasce nel gennaio dell’89, a Muro di Berlino ancora operante, l’inserto satirico “Cuore” fondato da Michele Serra, Piergiorgio Paterlini e dal sottoscritto, l’erede di Tango di Sergio Staino. Numero di conflitti col direttore nei due anni passati con l’Unità: zero. E dire che ci davamo dentro, pescando nelle acque agitate di un Pci agli sgoccioli, il congresso delle tre mozioni nella primavera del ’90, il migliorismo, le avvisaglie di Mani Pulite.

Ancora nell’86 il famoso “Nattango” di Staino (col segretario del Pci Alessandro Natta disegnato ignudo e danzante con l’accompagnamento orchestrale di Craxi e Andreotti) aveva mosso qualche onda, ma da tempo l’Unità si era “tolto il gesso”. Con una redazione naturalmente di parte (una sinistra non inchiodata ideologicamente ma con una tavola di valori non trattabili) più che esclusivamente di partito. Nell’Unità era affluita tra la fine dei Sessanta e i Settanta una generazione nuova, si era strutturata godendo di esempi giornalistici alti, della quotidiana frequentazione con Uomini nella maggior parte passati da stagioni di fuoco, tra clandestinità, guerra, lotta per la libertà, battaglie per difendere la democrazia dai tentativi di “egemonizzazione dall’alto” della Dc, tra legge truffa, repressioni, scioperi, manifestazioni finite nel sangue. Quando si moriva per un corteo, cinque uccisi a Reggio Emilia il 7 luglio del 1960, tutti iscritti al Pci: Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli. L’Unità custodiva memoria viva.

Emilio Sarzi Amadé, disertore quasi immediato dalla repubblichina di Salò e partigiano nel Bellunese quando non aveva ancora vent’anni, era l’esperto di Estremo Oriente. Dal ’57 al ’61 era stato l'unico giornalista italiano corrispondente dalla Cina di Mao, aveva aperto tanti occhi sul Vietnam, conosciuto personalmente Ho Chi Minh. Confinare l’Unità nell’etichetta di bollettino o di mero “quotidiano di partito”? Semplicemente una bugia. Ho visto Sarzi litigare duro per le posizioni prese dal Partito sulla Cina. Renata Bottarelli, protagonista della contro-inchiesta sull’assassinio di Pinelli, dare lezioni di cronaca, come Bianca Mazzoni e Paola Boccardo. E Ibio Paolucci non mollava un’udienza importante, la strage di Piazza Fontana l’aveva masticata, indagata, testimone scomparso dopo testimone scomparso, seguendo la pista nera che era quella vera. Ibio, arrestato dopo gli scioperi operai del ‘43 a Genova e deportato in un campo di lavoro forzato in Polonia. Giacomino Caviglione da ragazzo lavava i vagoni nelle stazioni di Genova, partigiano, era entrato all’Unità dopo la Liberazione, a Milano era nell’ufficio dei caporedattori: porte sempre aperte, si remava dalla stessa parte. Sul neonato “Cuore” si era organizzato Il Giudizio Universale, chiamando tutti, lettori e colleghi del giornale, a votare le cinque cose per cui vale la pena vivere. Un redattore, Ino Iselli, al primo posto aveva scritto: “Vivere in Cooperativa e lavorare all’Unità”.

C’erano i resistenti e i precoci protagonisti di lotte operaie e bracciantili del dopoguerra. Sergio Banali era uno di questi. Attivo da ragazzo nel Mantovano, tanto dolce nei modi e buon maestro di giornalismo quanto deciso anni prima nello “spiegare” agli agrari degli anni Cinquanta che il crumiraggio era una schifezza. Era entrato come redattore del settimanale della Federazione comunista di Varese “L’Ordine Nuovo”, poi la chiamata all’Unità. Da antico militante, davanti alle battute dei giovinastri di redazione che lo stuzzicavano sul “credere, obbedire, dibattere” di un certo Pci ancora fermo a qualche ritualità, rivendicava il “diritto di essere d’accordo”. Diceva: “E poi ormai nel Partito (Sergio pronunciava la parola “Partito” con la “P” maiuscola, ndr) non ci sono più lotte pesanti sulla linea, nessuna notte dei lunghi coltelli, al massimo una notte dei lunghi temperini”.

L’ecosistema umano di viale Fulvio Testi comprendeva una felice biodiversità e non solo per le variegate tendenze politiche presenti in redazione, dal socialdemocratico gradualista al diffidente verso il compromesso storico, dal filosovietico a un Quinto Bonazzola che a ventidue anni aveva comandato la Brigata d'assalto "Fronte della Gioventù” a Milano e fin dal ‘44, come ricordato da Aldo Tortorella, si era mostrato dubbioso sull’Urss: “È da vedere sempre se il difetto è nel sistema o del sistema”. Si stava insieme, evviva la forza centripeta, fattore così storicamente tenue a sinistra.

Ma un rapido sorvolo non sarebbe completo senza due parole sui tipografi dell’Unità, tra i Settanta e gli Ottanta impegnati nel passaggio dalla stampa a caldo col piombo alla fotocomposizione e ancora membri a titolo pieno (per poco, prima della scomparsa di tantissimi posti di lavoro) di un’aristocrazia operaia. Tra i dirigenti della Temi spiccava il misurato, elegante Sergio Crespi, partigiano in armi a Milano, da ragazzo. E mi rileggo questo Robert Frost del 1920: “Dirò questo con un lungo sospiro/ Chissà dove e fra tanti anni a venire:/ Due strade a un bivio in un bosco, ed io/ Presi quella meno frequentata,/ E da ciò tutta la differenza è nata”.

In tipografia, camice nero e occhi chiari, volteggiava come un’aquila reale il Colombo, era il proto, a capo dei linotipisti e degli impaginatori sui telai che racchiudevano le colonnine di piombo. Ed era arte vera sistemarle, adattarle con interlinee di metallo. “Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?” si era chiesto il matematico Edward Lorenz. Un sabato sera, in pieno marasma per un ritardo pesante nella chiusura di alcune pagine - la mattina dopo come sempre c‘era la diffusione straordinaria - mi chiesi se un gesto del mignolo del carismatico proto poteva indurre ordine e tranquillità nel caos ai quattro angoli della tipografia. Poteva.

Stop al panico, spostamento di un tipografo in più sulle pagine in chiusura, invocazione subito esaudita di un redattore supplementare, ma soprattutto una macchina umana che tornava all’ordine, nell’alveo giusto con Colombo in prima fila sui telai delle pagine, preciso, placido, inesorabile. La squadra rientrava nei ranghi. Il torinese Ferrero, re dei bianchini spruzzati col Campari. Il longobardo Opreni, un Obelix leggermente più magro che mi ragguagliava regolarmente e dettagliatamente sui suoi programmi copulatorii con la moglie non appena fosse tornato a casa. Il minuto, brunetto Veleno, così da tutti chiamato, aveva ereditato il soprannome dell’attaccante interista Benito Lorenzi, un caratterino non facile in campo, tanto quanto il nostro Veleno diventava vivace a contatto coi celerini.

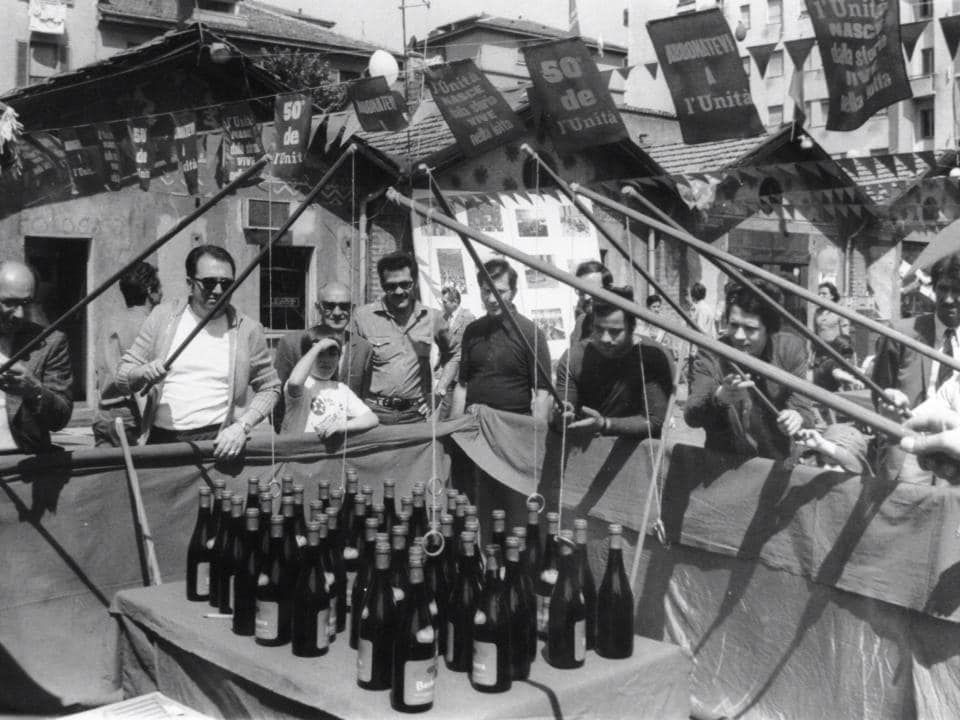

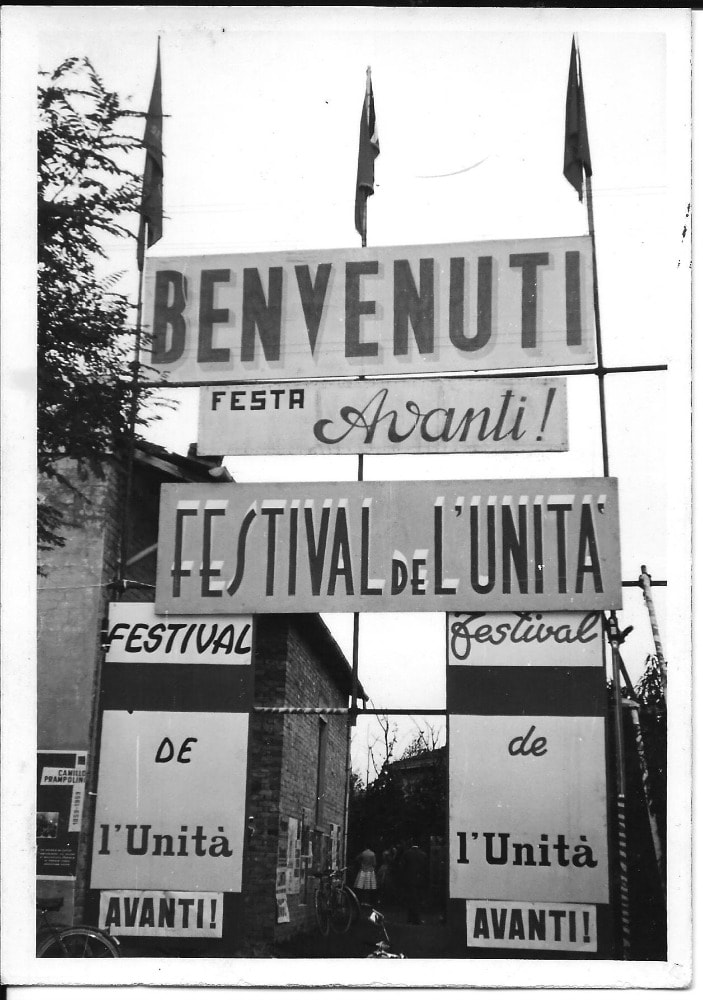

E uscendo nel piazzale sul retro del palazzo c’era un grande spiazzo dove arrivavano i camion per la distribuzione e il Primo Maggio si organizzava una Festa dell’Unità per tutti noi del giornale. Ricordo concerti con Moni Ovadia e Anna Identici e una festa assolata nonostante gli allarmi post Chernobyl.

Una notte che si faceva vigilanza notturna alla Festa dell’Unità al parco Sempione e ci si teneva su con grappini e cibarie residue della serata, il tipografo Bruno Piodelli mi comunicò, con sorriso complice e un sospiro di piacere, che non aveva mai mangiato un panino con la salamella così buono. Sapeva di comunione tra amici compagni di vita e di speranza.

di Andrea Aloi

di Andrea Aloi