Questo intervento di Michele Serra è stato scritto per il libro di Franca Chiaromonte e Graziella Falconi "Casa per casa: l'Unità, storia centenaria", appena uscito in libreria per la casa editrice All Around. Lo pubblichiamo per gentile concessione dell'autore.

Di libertà si muore, ma senza la libertà non si

vive. Potrebbe essere questa, detta in maniera un

po’ pomposa, la morale della storia che ha per

titolo “La satira dentro l’Unità”, e per sottotitolo

“Storia di Tango e di Cuore, e di come i comunisti

italiani, non tutti ma molti, decisero di ridere al

loro stesso funerale”. Che l’umorismo sia,

fondamentalmente, elaborazione del lutto, è cosa

ormai assodata. L’esempio che si fa sempre è quello

del proverbiale umorismo ebraico. Nessuno più di

quel popolo di fuggiaschi ebbe bisogno, per

sopravvivere al terrore e alla precarietà, di

ridere. Nel bellissimo “La guerra del fuoco” (film

di Jean-Jacques Annaud, 1981) si azzarda la

ricostruzione della “prima risata”. Un gruppo di

uomini primitivi, per sfuggire ai leoni, ha

trascorso la notte su un albero. Al mattino, mentre

la luce allontana le tenebre e la paura, e i leoni

se ne sono andati, un ramo si spezza e uno di loro,

ancora mezzo addormentato, cade a terra, battendo la

testa. Si rialza confuso. C’è un attimo di

sospensione, di incertezza, gli uomini, ancora privi

di un linguaggio articolato, si guardano muti. Uno

del branco, d’un tratto, rompe il silenzio emettendo

un suono sorprendente e sconosciuto: un gorgoglìo

mai udito prima. Una risata. Ride dell’incidente del

suo compagno. Ride, probabilmente, anche della

difficile notte, della paura dei leoni, della

fragilità di quella dura vita ancora semiselvatica.

È il commento che, fino a lì, era mancato. Quel

tizio di cento o duecentomila anni fa deve avere

messo in contatto tra loro alcune sinapsi in via di

formazione nel suo cerebro di post-scimmia.

La risata, dunque, è un passo evolutivo. Viene subito riconosciuto come tale dal gruppo ancora appollaiato sui rami, e li contagia tutti. Ridono anche loro. Per ultimo anche l’uomo caduto a terra, massaggiandosi la zucca indolenzita, ride di se stesso. O forse del fatto che gli altri stanno ridendo di lui. L’albero del Partito Comunista Italiano, negli anni Ottanta, era ancora forte e fronzuto. Uno dei suoi rami più importanti era il suo giornale quotidiano, l’Unità, ancora molto letto, voce autorevole e rispettata nell’allora vasto campo della stampa nazionale. Nel 1986 il vignettista toscano Sergio Staino, già noto per essere l’autore della popolare saga di satira politica a fumetti “Bobo”, collaboratore del quotidiano comunista, propone al direttore, Emanuele Macaluso (al quale rimarrà sempre legato da una profonda amicizia) di fare, dentro l’Unità, un inserto satirico. Battezzerà quel foglio Tango in omaggio alla sua passione per la cultura latino-americana – chiamerà Cielito lindo, qualche anno dopo, la sua prima trasmissione televisiva. Macaluso accetta, gli sembra una buona idea, un segnale di “secolarizzazione” dentro il corpo ancora piuttosto chiesastico del partito. È un dirigente da anni di ferro, quelli del dopoguerra e delle lotte contadine nella sua Sicilia. Ma dimostra, nei confronti dei tempi nuovi, una sorridente e acuta capacità di comprensione. Berlinguer era morto due anni prima, nel giugno ’84, e già si era intuito che con la sua traumatica scomparsa, e quei funerali di smisurato e irripetibile cordoglio popolare, era finita per sempre un’epoca, quella delle Grandi Comunità Politiche, del Noi come pronome egemone, e ne stava cominciando un’altra profondamente differente. Un’epoca di disincanto e di confusione nel quale il Noi, inesorabilmente, si ritirava come oggi si ritirano i ghiacciai. E si era tutti più soli ma anche – volendo esserlo – più responsabili delle proprie idee e delle proprie parole, che non godevano più della protezione rassicurante del gigantesco ombrello dell’ideologia. Sotto la quale, fino a lì, in molti, di diverse generazioni, avevamo trovato casa e identità, magari a costo di una concezione un poco inamidata delle gerarchie e della disciplina.

Tra coloro che scelsero di adoperare subito, e tutta intera, la nuova autonomia culturale e politica che fioriva anche dentro il Partito e l’Unità, Staino fu tra i più veloci e i più acuti. Maneggiava per altro un arnese – la satira – tra i più adatti, forse il più adatto, per mettere a nudo i meccanismi che muovono le cose umane senza cadere nella retorica, che tutto confonde in una melassa sentimentale o peggio ancora in una impettita mascheratura del reale. La satira, quando è buona satira, è un disvelamento brusco e folgorante. Fotografa l’attimo preciso nel quale il ramo si spezza. Tango durerà due anni, in mezzo a grandi apprezzamenti e furiose polemiche. La più nota riguarda una vignetta di Staino, disegnata come un apocrifo “alla Forattini”, nella quale il segretario del Partito, Alessandro Natta, balla nudo al suono di un organetto (bandoneon?) suonato da Craxi e Andreotti. La vignetta – è interessante ricordarlo – fu innescata, in forma di ripicca beffarda, da una dichiarazione molto bizzarra di Giorgio Forattini, allora satirico ufficiale della Repubblica, secondo il quale quella di Tango non era vera satira, solo propaganda di partito. Forattini aveva omesso di accorgersi che una buona metà della produzione di Tango aveva come oggetto satirico la sinistra e il Pci. Ritenendo che la libertà fosse una specie di monopolio della sua bottega, non capiva come dalle botteghe altrui potesse sortire qualcosa di rimarchevole, in fatto di autonomia di pensiero e libertà dello sguardo. Staino disegnò il segretario del Partito che ballava nudo. Per una parte dei comunisti di allora era ancora uno scandalo. Per altri era solo l’ingresso, faticoso ma liberatorio, dentro i tempi della sconsacrazione. Il Partito questo stava diventando, un tempio sconsacrato. Si voleva bene a quelle mura, erano le nostre, ci si viveva dentro con familiarità, ma l’altare era stato portato via, nessuno celebrava più messa e si chiacchierava liberamente tra le navate, chi più perplesso, chi più triste, chi più eccitato dal cambiamento.

Aggiungo un aneddoto, interno all’Unità, che aiuta a inquadrare il momento storico. Nel gennaio dell’86 (pochi mesi prima della nascita di Tango) Alessandro Natta aveva accettato di essere ospite di Raffaella Carrà, su Raiuno. Se ne discusse parecchio, anche al giornale. Per molti non era decorosa una ostensione così “pop” del capo del Partito. Se non ricordo male (gli archivi potrebbero offrire soccorso) fui proprio io a scrivere, sulla prima pagina del giornale, che Natta faceva bene ad andare: ma lo scrissi più per intuito che per convinzione. Eravamo – non solo nel Pci - ancora lontanissimi da quel crollo totale dei contesti, delle autorevolezze, degli àmbiti, nei quali siamo ormai abituati a vivere, come in un immane brodo nel quale ogni ingrediente è lecito. La vita privata dei leader politici allora era insondabile e soprattutto insondata, parlavano a Tribuna Politica, nei comizi o scrivendo articoli, libri, documenti congressuali - quello era il loro ruolo, quello il loro àmbito. Il cosiddetto “lato umano” occupava un piccolo e limitato spazio mediatico, qualche articoletto “di costume”, qualche rara indiscrezione però da porgere con discrezione. Ricordo che un giornalista di poco più grande di me – non un funzionario bacucco, dunque -, tra i più intelligenti della redazione milanese, Carlo Brambilla, mi disse, piuttosto seccato: “Il segretario del Pci è come il Papa. Andrebbe il Papa dalla Carrà? No. Dunque non ci deve andare nemmeno il segretario del Pci”. Oggi che anche il Papa va in televisione quell’appunto polemico mi sembra, al tempo stesso, giusto e sbagliato. Giusto perché il crollo verticale della forma (di ogni genere di forma) è una delle cause dello spaesamento contemporaneo, e in specie del disfacimento della politica come dimensione comune. Sbagliato perché nessuna forma può pretendere di perpetuarsi senza diventare rigida – la rigidità del cadavere. Per questo ho scritto, in capo a questo pezzo, che di libertà si muore, ma senza libertà non si vive: la libertà ha distrutto la forma del Partito, così come ogni altra vecchia forma più o meno dogmatica, più o meno gerarchica. Ma il prezzo di quella distruzione doveva essere assolutamente pagato se si voleva continuare a vivere e a pensare in mezzo al mondo così come era, non come si pretendeva che fosse. E dunque Natta fece benissimo ad andare dalla Carrà; e Tango fece benissimo a raccontare la caduta collettiva da quell’albero un tempo così forte e fronzuto, e così amato (anche da me) che fu il PCI. Si stava uscendo dal Novecento: a meno di volerci rimanere dentro a tutti i costi, confidando che l’anacronismo potesse salvaci.

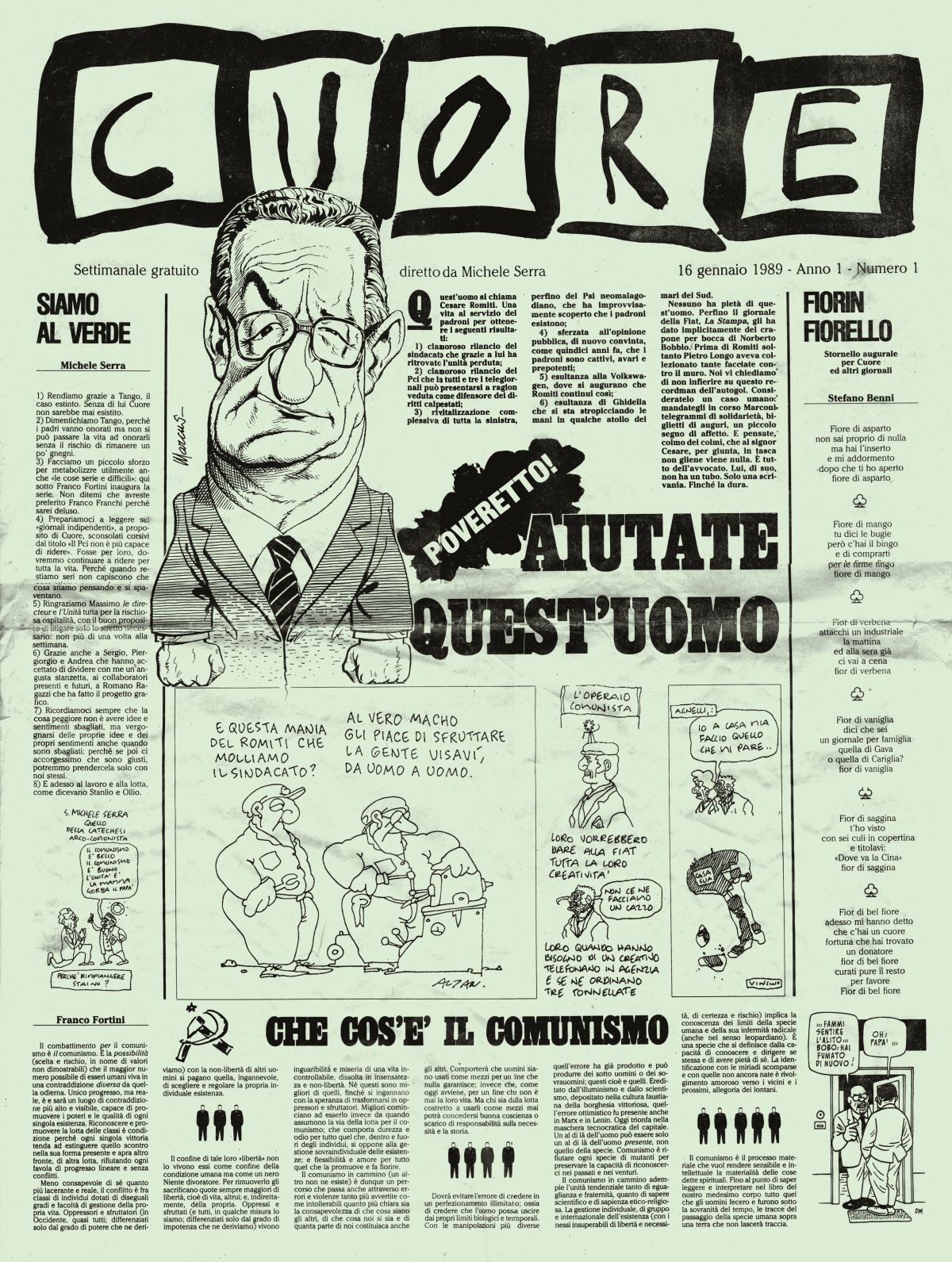

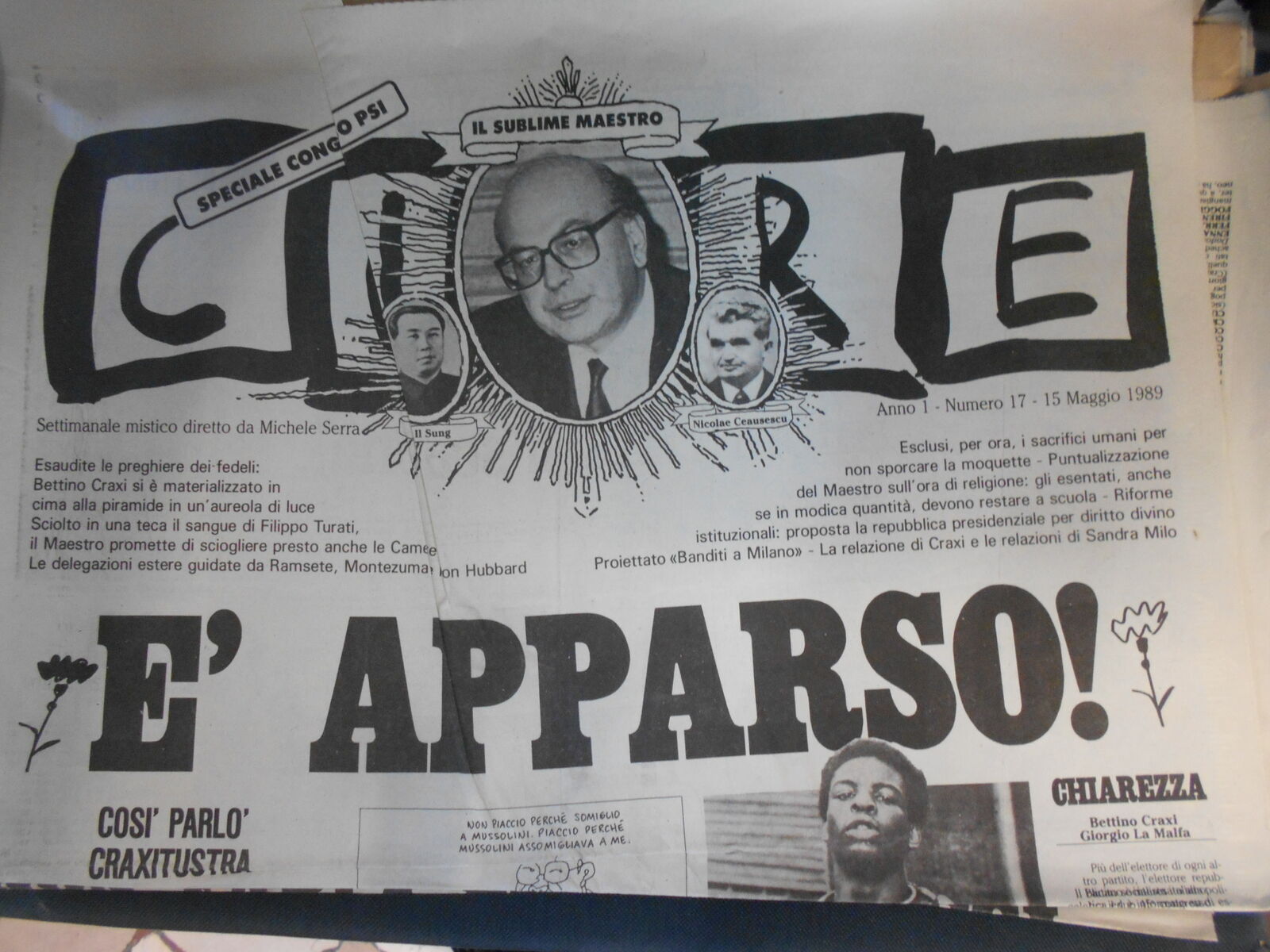

Se mi sono dilungato così tanto su Tango non è per cortesia e riconoscenza verso Sergio, che se ne è appena andato; e nemmeno per falsa modestia: Cuore ebbe ancora più successo e fama, diventando in breve un settimanale autonomo, e vita più lunga. Ma non c’è dubbio che, quando Massimo D’Alema, arrivato alla direzione dell’Unità dopo Emanuele Macaluso e Gerardo Chiaromonte, nella primavera dell’89 mi chiese di fare, dentro il giornale, un inserto satirico che sostituisse Tango, trovai la strada già spianata. Sapevo in quale direzione andare, i due anni di collaborazione con Sergio mi avevano insegnato tante cose. Per un paio di mesi ero anche andato ad abitare a Roma per dirigere Tango, sostituendo Staino che doveva andare in Sud America con la moglie Bruna, la sua musa peruviana, e mi aveva chiesto di prendere il suo posto. Qualche giornale sprecò illazioni sul “commissariamento di Tango”, dopotutto ero un giornalista dell’Unità, sospettabile di essere l’intellettuale organico della situazione, o addirittura una specie di commissario politico. Vincino, appena arrivai a Roma in redazione (in via dei Taurini, nella palazzina dove si faceva anche Rinascita) mi rovesciò sulla scrivania una ventina di disegni dicendomi “tanto non li pubblichi, sei troppo comunista”. Gli dissi: pubblico solo quelli belli. Mi disse: non ti conviene, se il criterio è quello devi pubblicali tutti. Ci si divertiva anche quando si litigava. Furono due mesi di straordinario apprendistato, dirigere un giornale di satira vuol dire anche imparare a barcamenarsi tra cattivi umori e vanità, i satirici sono artisti, temperamentosi e litigiosi. E non ero solo il più comunista (forse solo Elle Kappa lo era più di me), ero anche il più giovane (avevo 33 anni) con l’eccezione di Giovanni De Mauro, oggi direttore dell’Internazionale, che faceva il segretario di redazione e sopportava con ammirevole aplomb le quotidiane intemperanze degli autori. Qualche mese dopo la auto-chiusura di Tango (Staino lo viveva ormai come una gabbia e forse come una routine), Massimo D’Alema, allora direttore dell’Unità, mi dice: “È ora di rimpiazzare Tango, ha lasciato un vuoto. Tocca a te, ma cerca di fare una cosa più culturale che satirica”. Sperava di non mettersi in casa una nuova fabbrica di polemiche. Ma sapeva benissimo, già in partenza, che Cuore sarebbe stato, inevitabilmente, soprattutto un giornale di satira.

Era il fatidico ’89, la sensazione di sgretolamento del vecchio mondo era palpabile, era cronaca quotidiana. Cadde il Muro, e tutti rimasero impressionati dalla fradicia inconsistenza di quel collasso senza sangue, puro giubilo, pura libertà. Achille Occhetto scelse la Bolognina per dire che la parola “comunismo” non voleva più dire quello che un paio di generazioni di comunisti italiani avevano creduto volesse dire. Voleva dire quelle macerie fradice, e quella implacabile memoria di costrizione, di rinuncia alla verità. Si doveva cambiare nome e non era uno spergiuro, era un esercizio di intelligenza, di vitalità e soprattutto di rispetto della Storia. Cuore non dovette compiere alcuna effrazione dei “vecchi codici” per fare il suo lavoro. Il “lavoro sporco”, diciamo così di sfondamento, l’aveva già fatto Tango. E poi i tempi, in pochissimi anni, erano molto mutati. Molto più fluidi. La differenza più notevole tra i due giornali era intuibile già nella composizione della redazione: erano tutti disegnatori, a partire dal direttore, quelli che fecero materialmente Tango; tutti giornalisti, a partire da me, quelli che idearono e realizzarono Cuore. Dunque la parola scritta, che su Tango non aveva un ruolo primario, su Cuore era dominante. Quasi tutti i più grandi disegnatori satirici italiani lavoravano per noi, ma il giornale voleva avere, ed ebbe, il portamento e la struttura della rivista scritta. Ci scrissero Franco Fortini, Natalia Ginzburg, Edoardo Sanguineti, Paolo Villaggio, Adriano Sofri, Luigi Manconi e molti che adesso dimentico – dopotutto, è passato tanto tempo. Avevo portato con me, nella prima redazione di Cuore (nel palazzo dell’Unità di Milano in viale Fulvio Testi) due dell’Unità: Andrea Aloi, che era il capo della cultura e accettò da vero amico il suo espianto nel mondo satirico (fu poi l’ultimo direttore di Cuore prima della chiusura, nel ’96) e Sergio Banali, caporedattore in pensione, mantovano, ineguagliabile anima pura del vecchio mondo popolare comunista. Poi c’era Pier Giorgio Paterlini, che leggevo su Linus, critico acuto del linguaggio dei media, persona così seria da capire la satira. Si aggiunsero poco dopo un altro giornalista, Alessandro Robecchi, che scriveva di musica per l’Unità, e Lia Celi, allora giovanissima collaboratrice di Rimini che ci mandava i suoi brillanti epigrammi.

Per due anni, fino al ’91, rimanemmo inserto dell’Unità. Il gradimento fu tale che un manager dell’editoria, Giampaolo Grandi, grande estimatore del mio giornaletto, mi propose di fare una piccola società editrice e uscire in edicola come settimanale autonomo. La casa editrice fu costituita: Grandi, la stessa Unità e Feltrinelli, tre quote. Il primo numero di Cuore uscì proprio mentre, al congresso di Rimini, il Pci si dichiarava morto e rinasceva come Partito Democratico di Sinistra. Sotto la testata del mio giornale c’era scritto: “settimanale di resistenza umana”. Voleva dire: la casa è crollata ma le persone, una per una, restano. Tocca a loro darsi da fare, adesso. Il resto è storia nota. Cuore, uscendo da solo in edicola, ebbe un successo del tutto inaspettato. Nei primi due anni di vita vendette in media centoventimila copie a settimana, con punte di centocinquantamila. Io mi dimisi da direttore, per sfinimento, al compimento del mio quarantesimo anno, nel 1994, quando il giornale era già nella sua parabola declinante: una stagione era chiusa. Ancora oggi incontro persone che ricordano bene quelle pagine verdi, molti le hanno collezionate, ritagliate, citano i titoli di prima pagina. Ho fatto molte altre cose, nel frattempo, ma per tantissimi io sono sempre “quello di Cuore”, e devo farmene una ragione. Si vede che quel giornale ha lasciato il suo segno. Uno studio di marketing, analizzando il numero zero, ci aveva detto: è un buon prodotto, il suo limite è che venderà soprattutto tra i trenta-quarantenni, quelli come voi, quelli che si sono formati negli anni Sessanta e Settanta. Oggi c’è il Riflusso, dunque i giovani ve li scordate. Invece lo lessero soprattutto nei licei e nelle università. Avevamo un pubblico di ragazzi, soprattutto di ragazzi. Da allora la mia fiducia nel marketing è rimasta molto bassa. Quella nella satira è sempre piuttosto alta.

*Michele Serra è nato a Roma nel 1954, è cresciuto a Milano e vive in Appennino. Scrive su "la Repubblica" e "Il Post". Ha fondato e diretto il settimanale satirico "Cuore". Lavora per il teatro - è autore storico di Antonio Albanese - e ha lavorato molto per la televisione. È ospite fisso a "Che tempo che fa" e "Piazza pulita". Non accetta impegni quando gioca l'Inter. Ha due trattori e, appena può, lavora in campagna. Per Feltrinelli ha pubblicato, tra l'altro, Il nuovo che avanza (1989), Poetastro (1993), Il ragazzo mucca (1997), Canzoni politiche (2000), Cerimonie (2002),Gli sdraiati (2013, Ognuno potrebbe (2015), Il grande libro delle amache (2017), La sinistra e altre parole strane (2017), Le cose che bruciano (2019) e Osso (2021, con le illustrazioni di Alessandro Sanna), infine, con Altan, Ballate dei tempi che corrono (2023).

di Michele Serra *

di Michele Serra *