Sembra bizzarro, ma se penso alla redazione romana dell’Unità, la “favolosa” via dei Taurini 19, con i suoi saloni a vetrate, le grandi scale, le indistruttibili scrivanie di ferro piene di riviste e scartoffie, mi vengono in mente i rari pomeriggi del sabato che scorrevano tranquilli. Tipo ricordi di famiglia felice. Un po’ sonnacchiosi, con le macchine da scrivere che non ticchettavano frenetiche come al solito, col sole che filtrava dalle grandi finestre, un’atmosfera stranamente poco fumosa.

Solo un breve tormentone turbava l’idillio: verso le tre, tre e mezzo, l’ora in cui negli altri giornali si iniziava a lavorare, si affacciava Carlo Ricchini, il caporedattore. Percorreva i 50 metri di corridoio come una furia, tirandosi su i pantaloni come se gli stessero cadendo, urlando e aprendo le porte a vetri dei servizi: “Chiudere, chiudere, chiudere”. Si sentiva l’eco di questo “chiudere”, a metà tra l’ordine e la supplica, per un minuto, il tempo di fare avanti e indietro e tornare nel suo ufficio. Aggiungeva qualcosa come ”dobbiamo tirare un milione di copie e voi siete ancora qui a trastullarvi, c…”

Poi tornava la calma. Erano le tre e mezza e le pagine degli Interni, il servizio dove fui spostato dopo due anni di cronaca, erano già piene di servizi precotti, di notizie non notizie, di riprese di notizie del giorno prima, perché in genere, alle tre del pomeriggio di sabato, non succedeva proprio niente. In genere, perché ci furono sabati molto diversi. Chiudevamo le pagine, ci pensava Lilli Bonucci, straordinaria caposervizio macchina da guerra, insieme al suo braccio armato “macina-pezzi” Mirella Acconciamessa, ma era come partire con una valigia piena a metà. Man mano che arrivavano notizie vere, si “ribatteva” (in sostanza si cambiavano le pagine, facendo scalare o saltare i pezzi meno importanti), ma intanto, due piani sotto, le rotative si erano messe in moto (il palazzo di via dei Taurini tremava e si sentiva un rumore sordo) e il succo era che gran parte dei lettori non avrebbe avuto tra le mani il prodotto migliore.

Il giornale più fresco arrivava a Roma e Milano, anche se in quegli anni, a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, il grosso dei lettori stava nelle regioni “rosse”. Era uno dei tanti paradossi. È vero che contavano gli editoriali e i commenti di politica, e che comprare l’Unità la domenica era un po’ come andare a messa, ma dispiaceva quell’enorme spreco di tutto: di lavoro, carta, inchiostro, soldi per la diffusione, ma anche di potenzialità. Bastava guardarsi intorno: solo a via dei Taurini c’erano numeri e capacità per farne tre, di giornali. Chissà: forse eravamo già un centinaio, senza contare poligrafici e amministrativi. Un esercito, peraltro con poca disciplina militare.

Quando ci misi piede, nel ’77, la redazione di via dei Taurini era già il cuore dell’Unità. Milano, che aveva molti tra i migliori professionisti, stava inevitabilmente perdendo peso perché l’Italia e l’informazione erano già cambiati: Palazzo e politica, purtroppo, coincidevano e abitavano a Roma. Quella sede storica e “favolosa” va descritta, non solo perchè ha coinciso con il periodo di maggior diffusione del giornale, ma anche perché per quasi tutti è stata molto più di una redazione. A via dei Taurini non si lavorava, si viveva. Era il domicilio, la famiglia allargata, il mondo possibile. Ci si passavano giornate intere, compresi i pranzi e le cene nelle trattorie del quartiere San Lorenzo, a due passi dall’Università, e le notti, fino a che partiva l’ultima edizione.

La palazzina, cinque piani di ottima e moderna fattura, nata a metà degli anni 50 e donata dal costruttore Marchini al Pci proprio perché ospitasse l’Unità e Paese Sera, disponeva di tutti gli spazi necessari per sfornare milioni di copie: un grande atrio, con il centralino che quando chiamavi non rispondeva “L’Unità”, o “Paese Sera”, rispondeva “Gate”, ossia il nome della società editrice, una grande tipografia, un’uscita laterale per caricare sulle macchine le copie dei quotidiani, un piano per l’amministrazione, per i fotografi, i mitici Pais e Saltarelli, poi spazi per l’archivio, quel bene inestimabile di cui si tenta ancora al giorno d’oggi di evitare la rovina, salette per i corrispondenti di altri giornali dei partiti comunisti del mondo, la stanzona degli inviati (“ ma qui ci sono le ragnatele”, ironizzavamo), soprattutto ampi saloni per tutti i servizi, Interni, Politica, Esteri, Cultura, Sport, e tanti altri che si sono aggiunti e che nel corso del tempo sono stati divisi, ampliati, arredati e rinnovati in una rotazione anche un po’ cervellotica a seconda delle necessità del giornale.

Via dei Taurini aveva un’anima, e per sentirla bastava fare un giro delle stanze. Tutte le grandi testate hanno una storia naturalmente, ma dietro alle macchine da scrivere di via dei Taurini c’era gente che aveva fatto la Resistenza, c’erano i testimoni della stagione della Guerra Fredda, intellettuali raffinati, persone che venivano dal popolo, dalla classe operaia, dal sindacato, borghesi illuminati di sinistra, militanti che erano più funzionari di partito che giornalisti e dirigenti che erano più giornalisti. Molti, già allora la maggioranza, volevano fare solo i giornalisti. Venivano da tutte le regioni, Sicilia, Campania, Umbria, Toscana, Emilia, Liguria. Un manuale di stratigrafia, una sezione del Pci al cubo. Era questa storia che faceva la differenza rispetto agli altri giornali. Nel bene e nel male. La lega speciale che teneva insieme quella strana creatura della storia del Novecento, era ovviamente una comune passione politica. E questo, come riconosceranno poi anche direttori venuti da altri giornali, determinava un senso di appartenenza e solidarietà estraneo all’altra stampa, perché ognuno sentiva il giornale come suo. Ma le anime erano molto diverse. E hanno litigato parecchio.

C’erano i comunisti un po’ nostalgici, gli ingraiani, i cattocomunisti, i riformisti, i socialdemocratici, gli smaliziati, i senza patria, gli scettici e basta. Credo persino qualche “gruppettaro” nell’anima. Era un sistema solare, non un monolite. I vecchi, quelli degli anni della militanza difficile, non avevano affatto la puzza sotto il naso. Erano (e sono perché per fortuna molti sono vivi) persone straordinarie che al massimo ironizzavano un po’ su qualche scelta o titolo sbagliato: “Sono ragazzi, si faranno…”. Due per tutti a cui ho voluto, ricambiato, molto bene: Wladimiro Settimelli e Fausto Ibba (Roberto Roscani li descrive bene, insieme a molti altri, nel suo bel libro sui cent’anni dell’Unità).

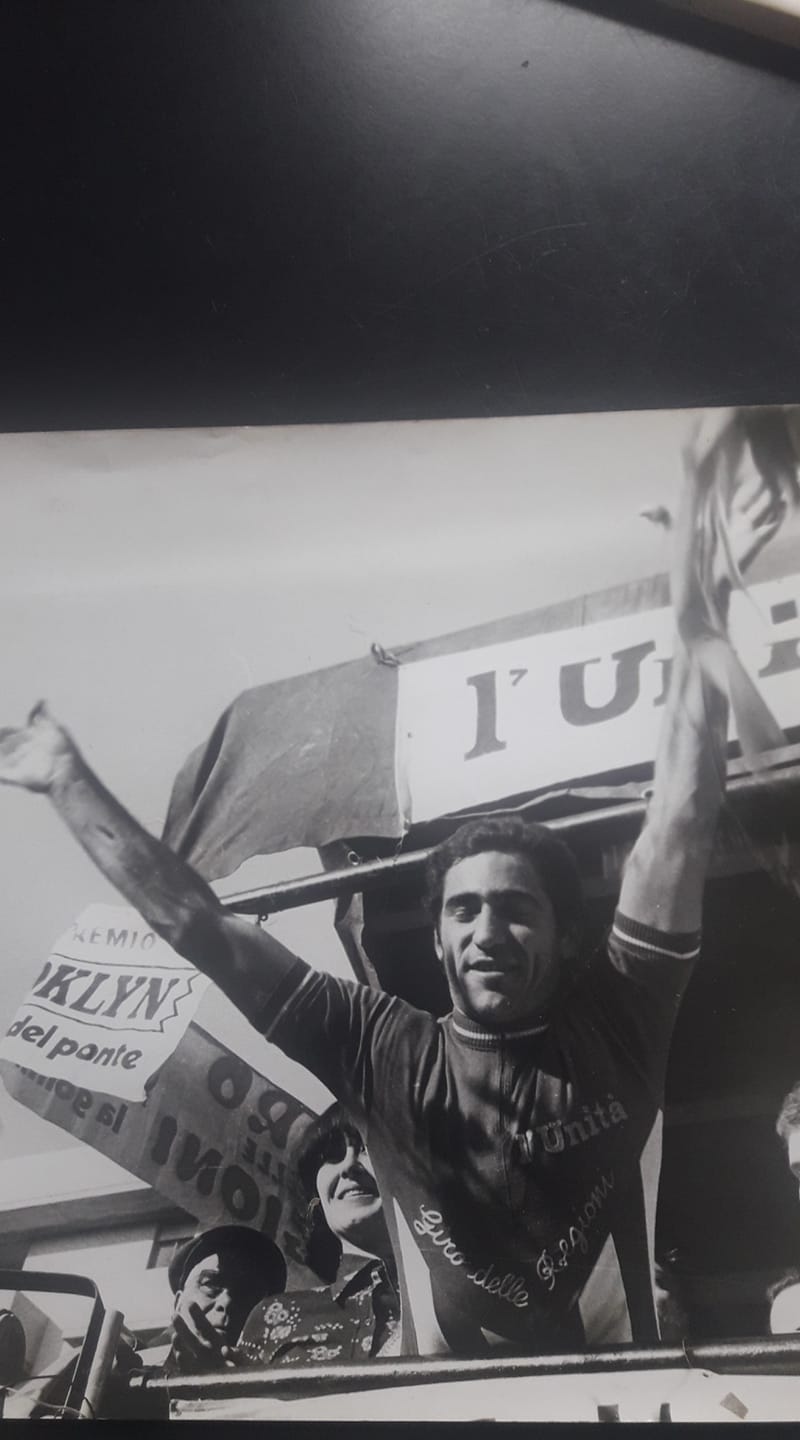

Wladimiro, un toscanaccio di Lastra a Signa, grande barba, sorridente, figlio di antifascisti, aveva fatto da bambino la staffetta partigiana, e veniva dalla redazione di Firenze. Ex cronista d’assalto, quando l’ho conosciuto e frequentato agli Interni, seguì tutta la vicenda P2 e un buon numero di misteri italiani. Amava molto, riamato, le donne, soprattutto gli piaceva parlare, condividere, scherzare, fare battutacce. Era un figlio del Pci, lo amava, ma soprattutto amava i suoi militanti, i semplici, l’anima di quel partito. Quando morì Berlinguer, (l’Unità in quei giorni drammatici e tristi diffuse e vendette milioni di copie) scrisse un pezzo strano, basato sui ritratti di militanti delle Feste dell’Unità che sicuramente sarebbero andati al funerale del leader. Pur non avendoli sentiti, ne descriveva a memoria sentimenti, gesti, passione, facce e le lacrime. Un pezzo di poesia.

Fausto Ibba era l’opposto. Sardo, magro, puntuto, l’ho conosciuto quando anni dopo ero inviato di politica. Un “santone” del servizio, ex notista, in gioventù aveva studiato all’università per stranieri di Mosca dove aveva avuto una burrascosa relazione con una coetanea bulgara fonte di incredibili guai, per cui dovette intervenire Togliatti. Scriveva poco anche perché la sua maniacalità per la chiarezza e la precisione gli rendeva faticoso l’esercizio, però correggeva i pezzi, aiutava in redazione, soprattutto leggeva instancabilmente le agenzie. Gli bastava quello per capire alla perfezione il senso della giornata politica. Se ti si avvicinava e diceva “O Bruno, hai visto questa dichiarazione…”, potevi star tranquillo che quello dava il senso di tutto. Aveva un’intelligenza tagliente e implacabile, una conoscenza perfetta dell’informazione politica. Quando ti parlava ti puntava il dito sullo sterno, ma non era un “vecchio” comunista, tutt’altro. C’erano, dietro quella sua scorza dura e segaligna, cultura e anima. Una sera, dopo il lavoro, rimanemmo a parlare due ore dei grandi cantanti lirici russi e bulgari, soprattutto i bassi, di cui era esperto. Mi aveva sentito canticchiare un’aria di Verdi. Anche questo era via dei Taurini.

E dire che ero entrato in cronaca diffidente e timoroso, nell’opprimente ’77 dell’Autonomia, con i cortei, gli scontri, i morti, gli attentati e il Pci che era diventato il nemico di quel movimento. A via dei Taurini si entrava come in tutte le redazioni dell’Unità, su segnalazione del partito. Per me era stata la sezione Salario, il quartiere dove abitavo, ma in realtà c’erano due opzioni. L’altra, che avrei preferito, era andare a Paese Sera, che peraltro stava al piano di sopra e che mi sembrava il luogo perfetto, un ottimo giornale di sinistra meno paludato e con meno vincoli. Ma andò così. L’Unità la leggevo molto in sezione, oltre a diffonderla la domenica. Ma al contrario di mio nonno, iscritto al partito fin dal '21, avevo capito che non era la Bibbia. A parte i direttori e i segretari del Pci, non conoscevo nessuna delle firme dell’Unità. L’unica che leggevo con costanza era quella della corrispondente da Bruxelles, Vera Vegetti. Mi piaceva quel suo modo di scrivere serio e sobrio, asciutto ma ricco, senza molta retorica, che faceva capire la sostanza politica dei fatti. Pensai che se avessi fatto il giornalista, avrei voluto scrivere così.

Molti anni dopo, quando lei se ne andò via dal giornale, in pensione, pur non essendo in confidenza le scrissi d’istinto due righe, dicendole che era stata lei a farmi venire voglia di diventare giornalista e quindi era colpevole del misfatto. Mi rispose con una lettera commovente: “Ce l’hai fatta - mi scrisse - a farmi piangere”. Cosa non facile, credo. Sempre riservata, molto schiva, in qualche modo, almeno ai miei occhi, figlia della Guerra Fredda e di un’epoca di militanza molto dura. Pare che una volta le avessero chiesto di rinunciare allo stipendio, perché era sposata con un ricco funzionario della Comunità Europea. Negli anni cinquanta e sessanta non doveva essere facile per le donne all’Unità.

Dopo l’esperienza di Bruxelles Vera Vegetti è stata fino alla fine al servizio esteri, che stava al piano di sotto. Nessuno la vedeva mai girare per i corridoi del giornale. Una sola volta l’ho vista correre al piano di sopra, gli occhialoni spessi sul naso, con un’agenzia di stampa in mano. Era una domenica sera, (4 maggio 1980), cercava un po’ a tentoni il caporedattore: “Carlo, Carlo, è morto Tito…”. Era ormai arrivata a sbattere in faccia a Ricchini, che prima di fare il solito gesto di tirarsi su i pantaloni, si mise le mani nei capelli: “È morto Tito. Alle otto di sera. C…”. Ero di turno e fu una nottataccia, tra cronaca e coccodrilli, per fortuna già pronti da tempo. Ma come diceva il grande Peppino Caldarola, suo malgrado direttore negli anni del declino, “a noi nei necrologi non ci batte nessuno…”.

Nei due anni di cronaca, all’inizio di tutto, non so nemmeno se il direttore, che era Alfredo Reichlin, sapesse che esistevo e cosa facevo. Non lo vidi per mesi, nonostante la sua stanza fosse vicina. Ricordo che Carlo Ciavoni, cronista che stava per lo più nella sala stampa della Questura, nonché straordinario inventore di battute e gag, ogni tanto entrava in cronaca aprendo la porta di scatto e urlando “a branco de fro…”. Una volta sbagliò porta e aprì di scatto la stanza del direttore che non era chiusa a chiave. Insieme a Reichlin c’erano Ugo Spagnoli, severissimo dirigente del Pci e capogruppo alla Camera, e un altro personaggio di Botteghe Oscure. Il grido rimase strozzato: “a branco d…”. I tre, immobili e increduli, guardarono Ciavoni come si guarda un marziano. La segretaria del direttore stava svenendo.

In tipografia all’inizio, per fortuna, non si stava mai soli. Era un’esperienza affascinante ma difficile, con la fretta e i tipografi che premevano e ti prendevano in giro se mostravi incertezze. In realtà era una compagine di straordinaria umanità e professionalità. Sulla vecchia tipografia a caldo esistono racconti mitologici e io nelle prime settimane assistetti anche al classico incidente, che in genere viene catalogato il giorno dopo come “spiacevole errore tipografico”. In una pagina della cronaca di Roma c’erano due pezzi affiancati, uno che riguardava il recupero di un parco cittadino con un vecchio rudere restaurato, un altro parlava di un comizio di Pajetta. A corredo dei pezzi due foto con didascalia. In tipografia, era destino che succedesse, le didascalie furono invertite. Risultato: sotto al pezzo del comizio di Pajetta comparve la foto del dirigente del Pci che arringa la folla con la scritta “Ecco il vecchio rudere”. Se ne accorsero tardi, la stampa fu bloccata ma un po’ di copie andarono in giro con l’errore. Pare che il responsabile sia andato edicola per edicola, nel quartiere di Pajetta, a Monteverde, a comprare tutte le copie del giornale. Non dormivo bene, dopo aver fatto la notte in tipografia.

Questo fu l’inizio, quando, come tanti altri, ero "un giornalista felice e sconosciuto". C’è stata vita dopo via dei Taurini? Certo che c’è stata, per quanto mi riguarda, sono stati 33 anni, con una breve interruzione, fino al 2010. Pieni e ricchi di esperienze. Mi considero un privilegiato, invecchio e la memoria fa una selezione naturale. Via dei Taurini me la ricordo.

di Bruno Miserendino

di Bruno Miserendino