La prima volta che vediamo le mura esterne della Mezquita è tarda sera. Siamo appena arrivati a Cordova e vogliamo cogliere le prime impressioni sulla città, che è la penultima tappa del nostro breve viaggio in Andalusia: dopo ci sarà solo il gran finale della Alhambra di Granada. Nei giorni precedenti ci eravamo già immersi in colori, suoni, profumi, immagini dell’Andalusia, avevamo anche già mangiato tapas fin quasi a non poterne più (sono buonissime, certo, ma il troppo stroppia). L’itinerario che avevamo pianificato era uno dei classici di chi arriva in aereo e poi si sposta in macchina a noleggio: si forma una specie di cerchio sulla mappa che include i luoghi principali di quello che normalmente si associa al nome Andalusia. Nel nostro caso purtroppo i giorni erano veramente pochi. Qualche amico ci aveva anche criticato per questo: così non si vede niente, ci avevano detto, meglio soffermarsi soltanto su uno o al massimo due luoghi, per averne una conoscenza più approfondita. E invece no, non volevamo questo e, alla fine, ognuno si organizza il viaggio che decide.

Noi volevamo collezionare impressioni e sensazioni da cogliere al volo, di quelle che lasciano nella memoria un’impronta puntuale ma persistente. Così eravamo passati in pochi giorni dal profumo intenso delle zagare che sommerge Siviglia all’inizio della primavera, e dai pavoni che fanno la ruota nei giardini del Real Alcazar, allo sherry sorseggiato in una bodega di Jerez de la Frontera, per poi arrivare al bianco assoluto di Cadice, e ai due blu di Tarifa: quello dell’Oceano Atlantico e quello del Mar Mediterraneo, che proprio lì si incontrano, e su quella sottilissima lingua di terra battuta dal vento te li ritrovi uno alla destra e uno alla sinistra, e i due blu sono effettivamente diversi. Tarifa, paradiso dei surfisti proprio a causa di questo vento incessante e tenace, ma per noi godibile più che altro per il suo essere luogo di incontro e separazione a un tempo.

Gibilterra è invece un luogo straniante, un’anomalia nel paesaggio, coi suoi pub inglesi e la Moschea bianca che fronteggia la costa marocchina, sull’altra sponda delle Colonne d’Ercole.

Nei giorni seguenti, dopo Marbella e Malaga (con il Museo Picasso purtroppo senza opere di Picasso, perché in allestimento) avevamo abbandonato nuovamente la costa e ci eravamo spinti verso Cordova. E adesso eccoci diretti verso il Ponte romano sul Guadalquivir illuminato.

La strada un po’ in discesa che percorriamo a piedi costeggia il lato orientale della possente costruzione della Mezquita. Eccola, è lei, dico, ma ancora non percepisco davvero che cosa si nasconda dietro quelle imponenti mura che sembrano quasi contrafforti difensivi, sproporzionati rispetto alle dimensioni delle stradine del quartiere della Judería e del centro storico di Cordova, deliziosa città universitaria, patria di Seneca e di Averroè.

La Grande Moschea di Cordova, o meglio, la Mezquita-Catedral de Cordoba, secondo la denominazione ufficiale, è famosa in tutto il mondo, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco da quarant’anni, eppure, finché non la si visita, per quanto si possa averne letto e sentito non si riesce davvero a cogliere la portata dello strano connubio tra Moschea e Cattedrale. In questo nostro primo approccio nella tiepida notte primaverile, quando raggiungiamo il ponte romano e la guardiamo dalla sponda, stagliata tra le palme e suggestivamente illuminata da una calda luce gialla, pur apparendoci possente non ci rivela ancora la sua unicità mozzafiato. Per cogliere quella bisogna entrarci, ed è ciò che facciamo la mattina dopo.

Quindi, eccoci dentro: siamo passati attraverso la Puerta del Perdòn e ci siamo ritrovati nel Patio de los Naranjos, meraviglioso giardino con aranci, palme e cipressi, presente fin dall’inizio della storia del monumento, ma più volte rimaneggiato, fino alla configurazione attuale che risale al XVI secolo. All’interno del muro di cinta del Patio spicca il campanile che avevamo visto la sera prima dal ponte. Imponente torre campanaria che – scopriamo adesso - ingloba l’antico minareto originario. Già, perché tutto l’edificio si basa in effetti su un semplice principio applicato dai cristiani dopo la Reconquista: non si butta via niente. Una torre ce l’abbiamo, era un minareto, ci costruiamo intorno il campanile. Va così anche all’interno, ma lì la storia è più avviluppata, intrecciata, perché (a differenza del minareto, che dall’esterno non si vede) tutta la superficie della Mezquita è un accostarsi, un sovrapporsi, direi proprio un lottare strenuamente per il sopravvento, tra architettura musulmana e architettura cristiana, per giunta di epoche diverse, tanto che l’effetto finale è non soltanto meraviglioso, proprio nel senso letterale, da dizionario Treccani ( “che suscita meraviglia, e spesso anche un senso di stupore, per le sue qualità, per i modi in cui si manifesta, perché strano, sorprendente, straordinario”), bensì anche surreale.

Cominciamo con un po’ di nudi dati: i lati dell’edificio a pianta rettangolare della Mezquita misurano 180 e 130 metri, per un totale di 23.400 metri quadrati di superficie. Prima dell’”innesto” cristiano si contavano 1013 colonne, oggi ce ne sono comunque ancora quasi 900. La Mezquita è stata definita sinteticamente ed efficacemente come “una cattedrale costruita in una moschea eretta su una chiesa”: il nucleo originario della sua costruzione risale infatti al VI secolo d.C., quando i Visigoti vi costruirono un Basilica cristiana dedicata a San Vincenzo. Con l’arrivo dei musulmani nella penisola iberica nell’VIII secolo, si manifesta qui un esempio di convivenza pacifica con i cristiani: si dividono lo spazio della basilica e lo condividono per decenni per le rispettive funzioni religiose.

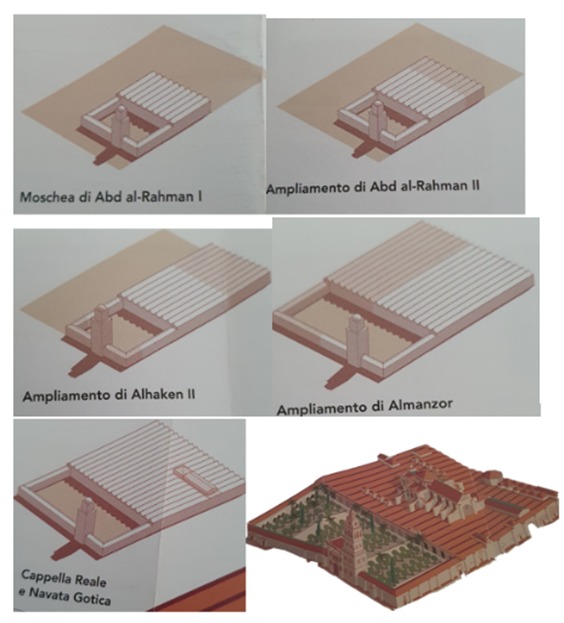

Gli islamici diventano però sempre più numerosi, lo spazio non è più sufficiente per la preghiera del venerdì. Che cosa fa dunque Abd al-Rahman I, emiro omayyade di origine siriana, sfuggito al massacro della sua famiglia da parte degli Abbasidi, sbarcato in al-Andalus dopo essersi rifugiato in Nordafrica, una volta conquistato il potere e instaurato un emirato omayyade indipendente a Cordova? Compra la parte cristiana della Basilica di San Vincenzo e costruisce la moschea, ovvero il suo primo nucleo, che vedrà poi ampliamenti successivi nei secoli: già questo primo nucleo, che il visitatore vede all’inizio del percorso (consigliatissima l’audioguida!) impressiona lo sguardo, con la sua cosiddetta “selva di colonne” disposte su undici navate parallele, con un sistema di archi a due livelli.

La moschea subisce tre successivi ampliamenti, che corrispondono al progressivo aumento della popolazione e alla sempre maggiore prosperità del governo musulmano: un ampliamento nel corso del IX secolo e due nel X secolo, i primi due ancora verso sud, il terzo verso est, perché a sud si era quasi raggiunta la riva del fiume. La quarta modifica non è un ampliamento, ma piuttosto uno sventramento; ne seguiranno altri, nel cuore stesso - o meglio, appunto, nel ventre – della Moschea. Ciò avviene perché, dopo le vette di bellezza artistica, architettonica e decorativa (si pensi al meraviglioso Mihrab) raggiunti dall’Islam all’interno della Mezquita, il dominio musulmano su Cordova si indebolisce a causa di lotte interne per il potere e di questa debolezza approfitta il re Ferdinando III di Castiglia, che è stato pure santificato per il suo contributo alla Reconquista cattolica della Spagna musulmana, il quale prende Cordova nel 1236.

Il corteo festante dei conquistatori penetra nella moschea. A qualcuno viene l’idea di costruire una cattedrale dentro la moschea, per meglio celebrare il trionfo cristiano: si rimuovono colonne per far spazio a un soffitto gotico a cassettoni, sorretto da archi a sesto acuto. Si proseguirà poi nei secoli, penetrando sempre più all’interno per costruire una cattedrale sempre più grande, che attraversa i diversi stili dell’architettura occidentale, dal gotico al rinascimentale al barocco. Il risultato è questa commistione unica per cui all’interno dell’edificio ci si muove tra Islam e Cristianesimo stretti in un abbraccio unico e inscindibile, che ha però inevitabilmente anche il sapore di una violenza da parte del secondo. E pare che l’imperatore Carlo V, visitando la parte della Cattedrale costruita nel XVI secolo, abbia esclamato: “Avete distrutto ciò che non si vede da nessuna parte, per costruire ciò che si vede ovunque”.

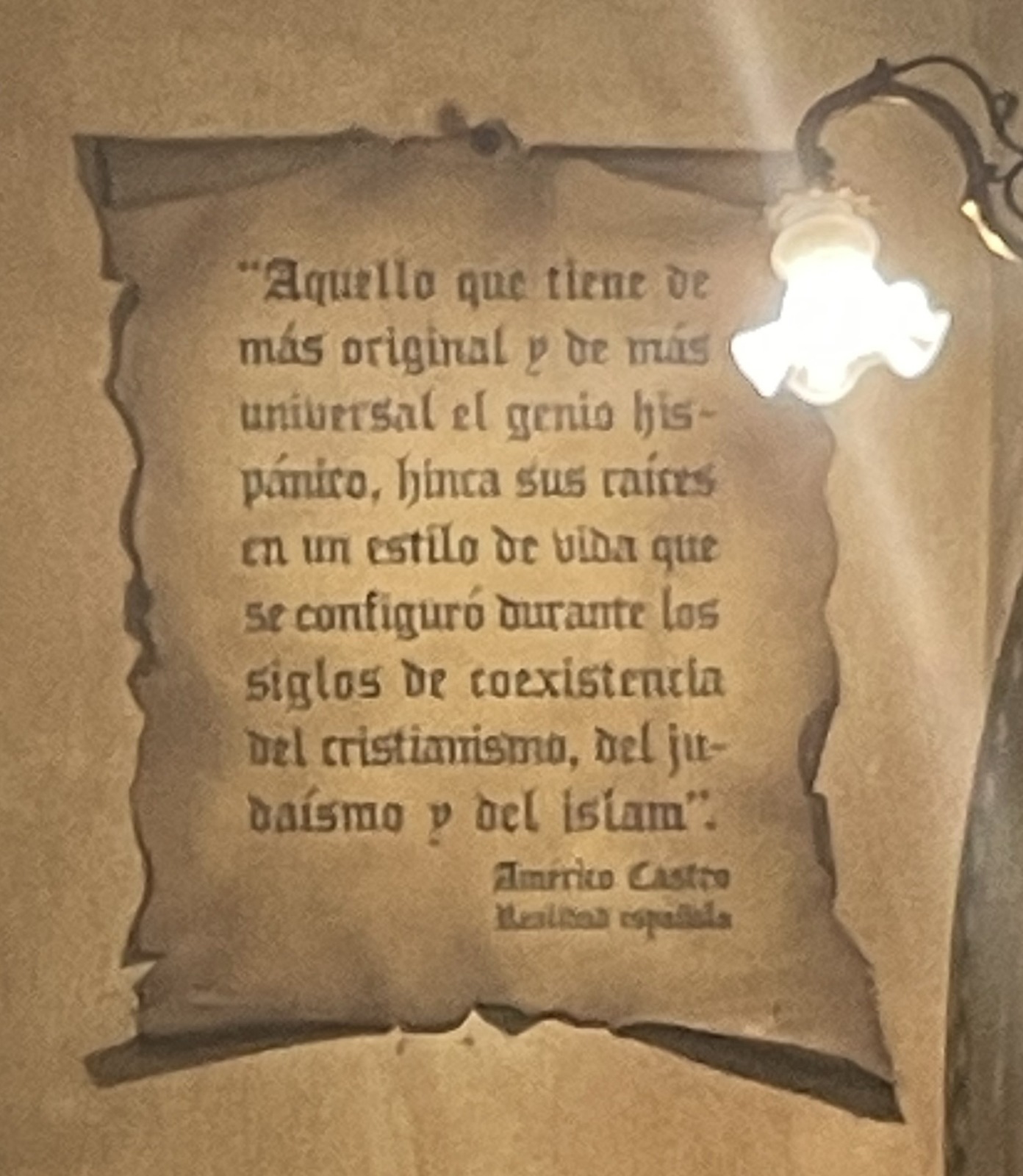

Sto ancora pensando a come conciliare con la storia della Mezquita questa frase del filologo e letterato Americo Castro, che leggo in una sala da tè di Granada nell’ultima sera del nostro viaggio andaluso: “Ciò che c'è di più originale e di più universale nel genio ispanico trae le sue radici da uno stile di vita che si è formato durante i secoli di coesistenza di cristianesimo, giudaismo e islam."

Stefania Safferling

Stefania Safferling