A Venosa può succedere che si trovi fortuitamente una moneta romana, portata alla luce da una talpa che ha scavato nel terreno. A Venosa la stratificazione dei tempi della storia dell’uomo è visibile a occhio nudo, emerge nella quotidianità con un frammento di bassorilievo incastonato nel muro di una casa dei nostri tempi, così, quasi per caso. A Venosa scopri che il piccolo albergo senza pretese in cui hai prenotato il tuo soggiorno offre un’ospitalità discreta, cortese e raffinata e si trova in un palazzo che per quattrocento anni è stato sede del baliaggio dei Cavalieri di Malta.

Venosa è insomma uno scrigno, tagliata fuori dalle moderne rotte e vie di comunicazione, quasi come se una volontà superiore avesse provveduto al suo isolamento, allo scopo di meglio preservarne le memorie. Già la sua morfologia ha qualcosa di protettivo: il territorio di Venosa è uno sperone di terra circondato da due valloni, il Vallone Ruscello e il Vallone Reale, situato su un’altura ai piedi del Monte Vulture, antico vulcano un tempo attivo che rese fertile la terra che oggi produce il vino che porta il suo nome, l’Aglianico del Vulture, appunto. Lo stesso nome di Venosa potrebbe derivare da Vinosa, città del vino, anche se più accreditato è il riferimento a Venere, col nome romano di Venusia.

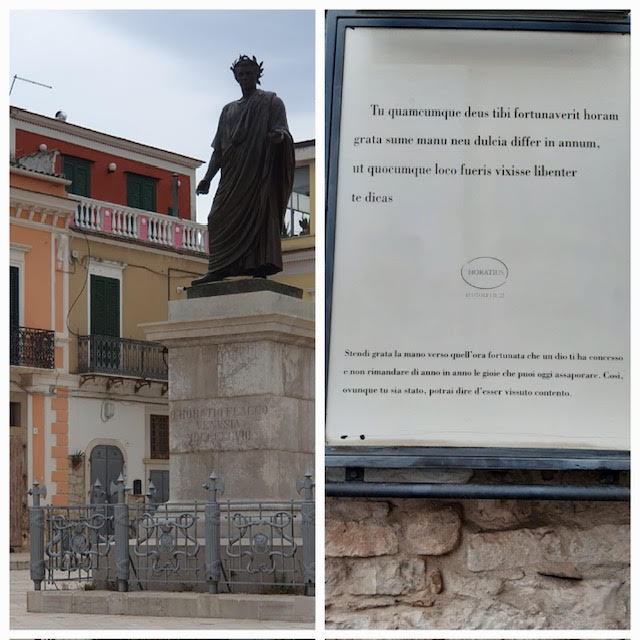

Anche se oggi nessuna strada importante la attraversa più, anche se oggi i cartelli stradali che indicano “Venosa Città di Orazio” appaiono solo pochi chilometri prima della meta, non è sempre stato così. I Romani, che avevano strappato ai Sanniti questo centro (peraltro abitato fin dalla preistoria più remota, come testimonia il ritrovamento di un frammento di femore di homo erectus tra i più antichi rinvenuti in Europa, risalente a circa 300.000 anni fa, nonché quello di numerose amigdale, strumenti di pietra risalenti al Paleolitico), vi fecero passare la Via Appia, “Regina viarum”, prolungandone nel 190 a.C. il percorso iniziato già più di un secolo prima. La colonia di Venusia si era comportata bene con i Romani, assicurando supporto e aiuti durante la seconda guerra punica, e l’ Appia la ricompensò delle numerose perdite e dei danni subiti, facendola diventare un importante centro commerciale e amministrativo. Fu in questa fiorente città che nacque Quinto Orazio Flacco, come ricordano al visitatore appunto i pannelli esposti in diversi luoghi del centro, con citazioni dai suoi testi, in latino e in traduzione italiana. Per esempio: “Stendi grata la mano verso quell’ora fortunata che un dio ti ha concesso e non rimandare di anno in anno le gioie che puoi oggi assaporare.” Insomma, carpe diem, appunto.

La deviazione della Via Appia da parte di Traiano, in seguito, tagliò fuori Venosa dal grande traffico, ma questo non segnò affatto la sua fine, anche se sicuramente le tolse prosperità. Le età della storia dell’uomo si succedevano e continuavano comunque a coinvolgerla e attraversarla. Di ognuna Venosa conserva memoria. Così, nel centro storico ci sono molti interessanti edifici di architettura sia civile che religiosa, tra i quali spicca imponente il Castello Aragonese, che ospita un insospettato museo archeologico allestito secondo le più moderne tecniche museali, con percorsi sia analogici che digitali che informano in modo approfondito su tutta la storia di Venosa. Qui troviamo ad esempio anche reperti provenienti dalla presenza di una fiorente comunità ebraica in età tardoantica, testimoniata anche dalle catacombe ebraiche, che però attualmente non sono aperte al pubblico. Tra i vari reperti dell’età romana, affascina e incuriosisce quello di ceppi votivi, provenienti forse da un luogo sacro dove gli aruspici interpretavano il volo dei corvi.

Dopo la sconfitta degli Aragonesi, dalla seconda metà del XVI secolo il Castello appartenne alla famiglia dei Gesualdo, principi di Venosa, il più famoso dei quali è Carlo Gesualdo, il grande madrigalista, noto purtroppo anche come “il musicista assassino”. Oggi lo chiameremmo femminicida, per aver ucciso, a Napoli, la moglie Maria d’Avalos, divenuta amante di Fabrizio Carafa d’Andria (trucidato anch’egli insieme a lei nella notte del 16 ottobre 1560).

All’estremità nord-est della cittadina si trova infine l’area del parco archeologico, che presenta notevoli resti di domus romane, delle terme e di un anfiteatro, e si prolunga con una parte medievale, il complesso della Santissima Trinità, che si staglia imponente a chiusura ideale dell’area urbana, con la sua parte “vecchia” o “chiesa antica”, e la sua parte “nuova”, detta l’Incompiuta. Ovviamente i concetti di vecchio, antico, nuovo sono relativi. In questo senso, la chiesa “vecchia”, perfettamente conservata, comprende una stratificazione di livelli, visibili all’interno dell’edificio e riconducibili alle diverse epoche di costruzione, con i resti di una domus romana e quelli della basilica paleocristiana, poi rimaneggiata da Longobardi e Normanni. E a proposito di Normanni, Roberto il Guiscardo scelse proprio questa chiesa per la sua tomba di famiglia, e qui riposa con i suoi fratelli. Nella navata opposta c’è anche la tomba della sua prima moglie, Aberada, ripudiata e confinata a Melfi affinché lui potesse sposare l’ultima principessa longobarda di Salerno, Sichelgaita, e così unificare sotto il suo dominio gli ultimi territori longobardi dell’Italia meridionale.

La parte “nuova” della Santissima Trinità - nuova naturalmente se rapportata all’altra – fu progettata nel XII secolo, come ampliamento di quella antica, partendo dall’abside, con il fine di creare un’unica grande basilica. I lavori, finanziati dai Benedettini, furono definitivamente abbandonati quando Bonifacio VIII nel 1297 soppresse il loro monastero e assegnò il complesso ai Cavalieri di Malta, i quali però preferirono stabilire la loro sede nel Palazzo del Balì, appunto quello dell’ospitalità discreta, cortese e raffinata di cui si è detto.

Così oggi l’Incompiuta se ne sta lì, con le sue cinque colonne con capitelli corinzi stagliate contro il cielo, con l’abside e il transetto e un abbozzo di navate che si perdono nel terreno. Sull’Incompiuta volano i corvi, sicuramente discendenti da quelli che volavano ai tempi degli aruspici, però loro - a differenza degli umani – sempre uguali a sé stessi. L’impiegato del Parco archeologico, col quale si chiacchiera piacevolmente, all’uscita ci chiede se li abbiamo visti, i corvi sull’Incompiuta, e ci dice che a Venosa li si vede volare solo qui (“li paghiamo per quello”, conclude ridendo)

Stefania Safferling

Stefania Safferling