Guardando al futuro ormai prossimo, tutta la città di Gorizia e la Regione sono al lavoro da tempo per dimostrare di essere all’altezza dell’impegno di Capitale europea della cultura 2025 assieme alla vicina slovena Nova Gorica; e la messa a punto della proposta culturale non si è fermata durante l'impegnativa e calda estate. Fra l'altro, con la decisione di raccogliere in una mostra le testimonianze di un glorioso passato collettivo, di un’epoca di crescita e sviluppo forse irripetibile: gli anni Sessanta. .

A Palazzo Attems Petzenstein fino al 27 ottobre per poi lasciare gli spazi del museo alle mostre di Go25, si può visitare dunque “Italia Sessanta. Arte, Moda e Design. Dal Boom al Pop”, cui è stata assegnata una medaglia del Presidente del Repubblica: una ideale e intelligente prosecuzione della precedente mostra dedicata agli anni ’50 che è stata allestita nella stessa sede con grande successo solo l’anno scorso. In sequenza ecco gli anni dell’immediato dopoguerra e del miracolo economico, gli oggetti, l’arte, le intuizioni che li hanno attraversati. E ecco, attraverso la concretezza delle cose,delle speranze e dei sogni che sembravano realizzabili e non utopici, il racconto di anni movimentati e controversi. Forse il decennio Sessanta è l’unico nella storia del Paese a presentare “un carattere coerente e specifico per costituire un’unità storica autentica”, così scrive Ugo Volli nella prefazione del catalogo della mostra, curato da Antiga edizioni.

L’Italia degli anni Sessanta guardava avanti. Lasciati alle spalle una guerra disastrosa e tanto dolore, sembrava che i problemi si potessero tutti risolvere. Invece poi ne sono rimasti, e tanti. Vecchi, non risolti ma anche nuovi, imprevedibili, legati a una evoluzione sociale ed economica che cominciava già negli anni positivi ad incontrare non poche difficoltà, a dispetto delle speranze alimentate dal miracolo che aveva portato un Paese di tradizione agricola a diventare una delle maggiori potenze industriali d’Europa.

Resta il fatto che i mitici anni ’60 tali restano. Mitici senza ombra di smentita. Nella memoria di chi li ha vissuti. Di chi incuriosito se li è fatti raccontare. Di chi li sta scoprendo anche grazie alla mostra. Erano anni frizzanti e colorati. Densi di novità rivoluzionarie. Un umano poteva passeggiare sulla luna e le donne potevano scoprire le gambe con la minigonna, che non fu solo un pezzo di stoffa più corto ma anche un simbolo di discontinuità e di autonomia, una sfida che si replicherà in molti altri campi proprio in quel decennio in cui le donne sono state protagoniste. Sono gli anni in cui la plastica entra nelle case. Al Salone del Mobile di Milano, appena nato, trionfa quella materia nuova e plasmabile che consente una grande libertà creativa. Il colore arancione prevale su tutti e segna una serie di oggetti-icona destinati negli anni a connotare l’epoca. La Biennale di Venezia, nel ’64, ufficializza la Pop Art. Ma sono anche gli anni della contestazione giovanile e di eventi terribili come l’alluvione di Firenze, e dei primi segnali di quegli anni di piombo i cui condizionamenti negativi sul futuro, già sul finire del decennio, cominciarono ad essere evidenti.

Gli anni ’60, come si scopre visitando la mostra curata da Carla Cerutti, Enrico Minio Capucci, Raffaella Sgubin e Lorenzo Micheli, sono quelli del telefono Grillo, della radio TS502, entrambi di Zanuso e Sapper, dei televisori Brionvega, della macchina per scrivere Valentine di Ettore Sottsass, un vero oggetto del desiderio per i collezionisti, così come le edizioni di “Diabolik”, il primo fumetto nero italiano che le sorelle Angela e Luciana Giussani mandano in edicola il primo novembre del 1962. Sulle strade esordiscono la Graziella di Rinaldo Donzelli, agile bicicletta il cui nome è ispirato ad una rivista femminile di quegli anni, 'Grazia', e il ciclomotore Ciao. Ma c’è anche il mangiadischi di Mario Bellini che consente di ascoltare musica ovunque. Sono agli anni di Mina che fa scomparire dalla sua stanza il soffitto viola, Gianni Morandi che aspetta in latteria il suo amore ragazzino e Celentano che rimpiange la sua via Gluck.

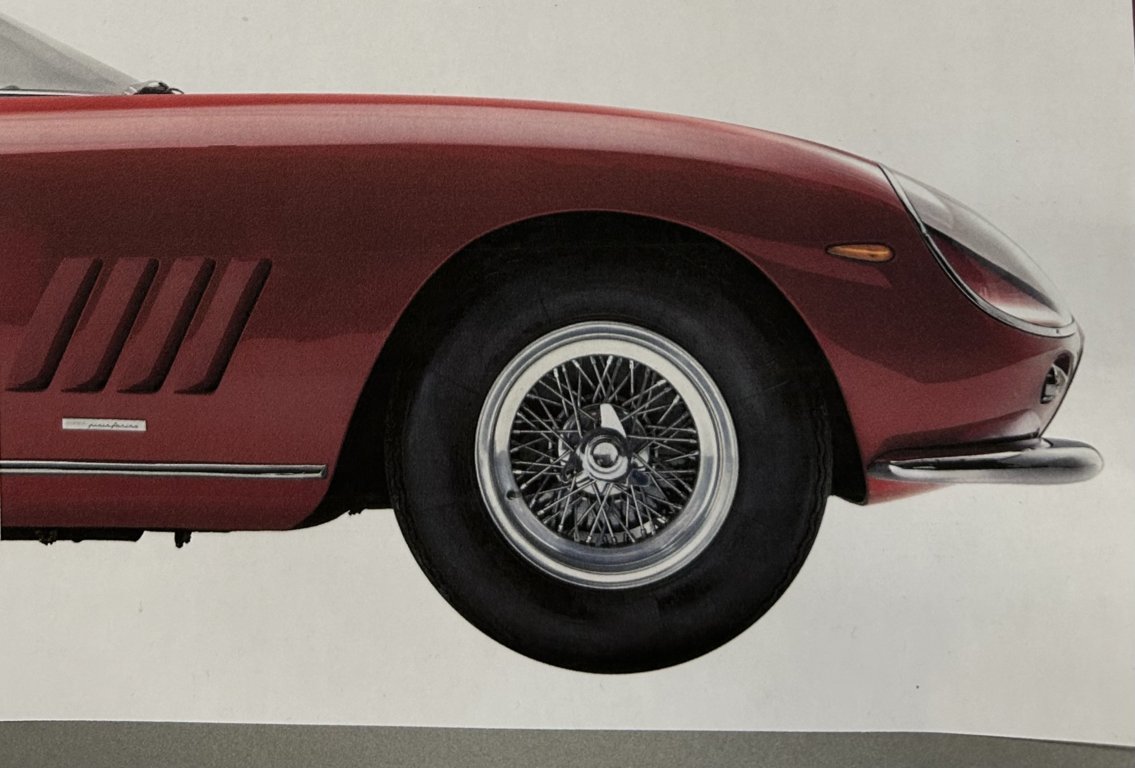

Rita Pavone fa Giamburrasca. Ornella Vanoni si impegna con ritmo a mandare via la tristezza, e poi arrivarono i cantautori. Tornando al design c’è Sacco di Gatti, Paolini e Teodoro, la poltrona resa celebre dai film con Paolo Villaggio o il divano Bocca di Studio 65 che fanno prevalere il primato dell’invenzione poetica sulla funzionalità. Sono, tra i tanti, i simboli del cambiamento del modo di vivere degli italiani. Più curiosi, stimolati dalle novità, ancora ottimisti. C'era anche, affascinante ma in pochissimi potevano (e possono) permettersela, la Ferrari 275 GTB/6C, che è del 1965 e che accoglie sfavillante i visitatori nell’atrio del museo assieme alla ”collega” Lamborghini Miura, presente solo in foto per ragioni di spazio. Due simboli intramontabili dell’imporsi della tecnologia del made in Italy.

Non sono i ’60 solo gli anni della minigonna, per quanto riguarda la moda. Arrivano gli stivali, la bigiotteria di plastica, le magliette optical e i jeans. L’alta moda, con il pigiama palazzo di Irene Galitzine, sdogana i pantaloni dalla sera alla mattina confermando che la moda è sempre stato un volano di novità e stimoli. In mostra ci sono anche abiti di Capucci, Valentino, Missoni, Pucci, Balestra e scarpe e borse di Ferragamo, Gucci, Roberta di Camerino.

Ricordano Anna del Bianco e Raffaella Sgubin nella loro introduzione alla mostra che la rivista americana Life, già nel 1961, scriveva: “L’Italia in pochi anni ha cambiato il modo in cui il mondo guarda le macchine, gli edifici, i mobili, e più in generale, le donne”. Furono in realtà proprio le donne negli anni in mostra - come sovente accade - le vere promotrici della modernizzazione dei consumi e dei costumi delle famiglie italiane di quegli anni.

ITALIA SESSANTA. Arte, Moda e Design.

Dal Boom al Pop

Gorizia, Palazzo Attems Petzenstein

29 giugno – 27 ottobre 2024

Marcella Ciarnelli

Marcella Ciarnelli