Quello che si prova arrivando a Luxor è la sensazione di essere dentro un libro di storia. Come scriveva Flaubert nel 1850, è “un luogo dove si può rimanere a lungo in perenne stato di meraviglia”. C’è chi considera i monumenti di Luxor molto più della Necropoli di Giza. La risposta va da sé. La parte moderna della città è sul sito dell’antica Tebe (annoverata tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO). Così la chiamavano i greci, detta da Omero la Città dalle Cento Porte, quelle costruite sulle sue mura.

Nel periodo 1549 - 1069 a.C. Tebe contava un milione di persone. Ha fatto la storia dell’Egitto e quel che si vede rimane scolpito nella memoria.

Il nome Luxor (in arabo “i palazzi”) si deve ai monumenti; la chiamarono così i viaggiatori che si trovarono a transitare nella Bassa Nubia, l’anello di congiunzione tra il bacino mediterraneo e l’Africa nera.

Oggi la città ha più di 800.000 abitanti e gode di uno statuto speciale e di una maggiore autonomia economica rispetto alle altre. È il punto di partenza e di arrivo per le crociere sul Nilo e degli spostamenti giornalieri verso Aswuan e viceversa.

La visita ai siti archeologici di Luxor richiede tempo e calma. Sono grandi e distanti tra loro, su entrambe le sponde del Nilo: a est quelli dove si svolgeva la vita, a ovest, dove il sole muore, quelli delle tombe. Il tempo è clemente. Non fa caldo se non nelle ore centrali della giornata; la sera, per stanchezza e per escursione termica, si avverte la necessità di una maglia in più.

Inizio dal complesso di Karnak, il cuore pulsante dell’antica capitale, sulla riva orientale del Nilo. I visitatori sono ammessi dalle 6,00 del mattino per evitare la calura. Dalle 7,00 in poi il sito si affolla di turisti, anche in bassa stagione.

Karnak non era solo luogo di culto, ma un centro amministrativo e il fulcro dell’economia, con decine di migliaia di persone al suo servizio. La gente comune non era ammessa; solo i sacerdoti e la cerchia dei re. Comprende tre recinti sacri. Al centro il più esteso, consacrato al dio Amon, dominato dall’omonimo Tempio (dove si trova il Lago Sacro); a sud il recinto di Mut, la moglie di Amon, collegato al tempio maggiore da un viale di sfingi a testa d’ariete e a nord quello di Montu, il dio-falco tebano.

Il recinto di Amon, per la maggior parte dei visitatori, coincide con Karnak e fa sembrare meno imponente qualsiasi altro monumento (per avere un’idea delle dimensioni bisogna considerare un’area di 2,5 kmq).

Vicino al lago sacro, su una colonna è poggiato lo scarabeo sacro. L’antica tradizione prevede 3 giri per avere fortuna, 5 per sposarsi e 7 per avere un figlio. Tre giri non si rifiutano mai.

Un tempo un canale collegava il Nilo al recinto di Amon per consentire il transito delle barche sacre. Ramesse II fece costruire un pontile d’approdo vicino al canale che rappresenta l’accesso al primo pilone d’ingresso. Superato anche il secondo, si entra nella Grande Sala Ipostila. Un vero spettacolo: 134 colonne alte quasi 15 metri, eccetto le 12 centrali, che sono alte 21. Ci vogliono sei adulti per abbracciarne il fusto. In origine le colonne sostenevano un tetto che copriva l’intera sala, illuminata dai raggi di luce che filtravano dalle finestre a claustra (la griglia stretta di legno intarsiato, tipica dell’architettura islamica). L’effetto doveva essere terrificante. Si esce attraverso il terzo pilone innalzato da Amenhotep III (1390-1352 a.C.), l’artefice del Tempio di Luxor.

La guida puntualizza, in modo sarcastico, che uno dei due piloni all’ingresso del Tempio di Luxor si trova nella Place de la Concorde, a Parigi, dal 1836; il trofeo simbolo della campagna d’Egitto di Napoleone Bonaparte offerto in dono dal Khedivè Muhammad Ali, in cambio di un orologio che pare non abbia mai funzionato.

Si potrebbe dire che questo luogo è un vasto archivio della storia egizia. Fu ampliato da generazioni di faraoni per oltre 1500 anni, fu il solo che sopravvisse dopo che gli Assiri nel 666 a.C. e i Persiani nel 525 saccheggiarono e distrussero la città.

Per obbligo e non per scelta, gli egiziani lasciano ai turisti i Faraoni e i loro misteri. Sono troppo presi dai problemi della vita quotidiana. La stanchezza si fa sentire. Gli occhi sono pieni di luce, di obelischi, di piloni e di sfingi. Piccole sfingi ovunque.

Subentra presto una overdose di antichità egizie. Una sosta è necessaria per metabolizzare le emozioni. Ci si sente quasi in colpa quando si decide di fermarsi per recuperare energie; il rischio sarebbe quello di apprezzarli per l’ombra che offrono. Ho imparato la parola bascisc (mancia, possibilmente in euro), un’usanza comune a tanti altri Paesi. Qui è necessaria alla sopravvivenza. Intorno ai templi maggiori staziona una schiera di venditori di souvenir in attesa dei turisti.

Attraversato il fiume, si arriva nella Valle dei Re e delle Regine sulla Sponda Occidentale. Si trovano nel punto in cui finiscono le coltivazioni e iniziano i pendii delle alture tebane fatte di roccia rossastra battuta dal sole. Bisogna avvicinarsi per capire, il sito è come nascosto e la via d'accesso è consentita solo a navette elettriche per il trasporto dei turisti. L’ingresso è unico e facile da sorvegliare, anche se spesso gli incaricati della sorveglianza, muniti di mitra, si distraggono guardando il cellulare.

Dalle prime ore del mattino si vedono mongolfiere che sorvolano la Valle. Diverse compagnie offrono 45 minuti di volo con la luce ideale per scattare fotografie (circa 150 euro a persona, colazione compresa). Le prime sono già visibili alle 6,30 del mattino.

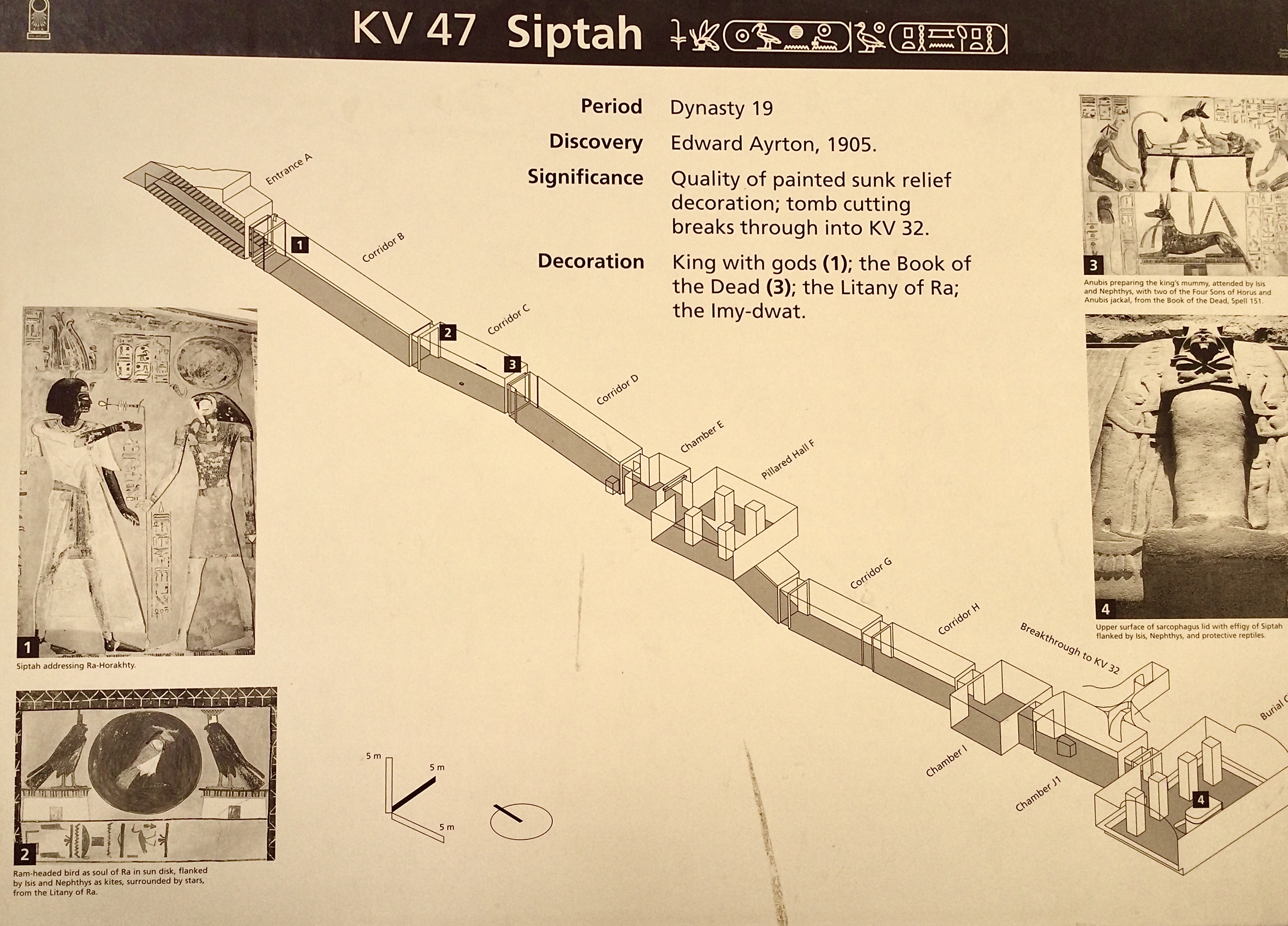

In questa Valle vennero seppelliti quasi tutti i Faraoni del periodo più glorioso dell’Antico Egitto; la casa dell’eternitá e della reincarnazione. Ogni buca equivale a una tomba. Ne sono state scoperte 65 e si continua a scavare. A ognuna è stato assegnato un numero. Erano progettate in modo da riprodurre l’Aldilà, con un lungo corridoio inclinato che attraversa un’anticamera o una serie di sale ipostile, per arrivare alla camera funeraria. Sebbene lo schema sia lo stesso, non ve ne sono due simili. Ne vediamo tre, quelle di Teti I, Teti II e di Siptah, le meglio conservate nei colori.

Le scene rappresentate erano tratte dai libri del Mondo Inferiore (la Amduat, la Litania di Ra e il libro dei Morti), il protocollo che i faraoni defunti dovevano seguire nel presentarsi agli dei. Poiché il sovrano deceduto trascorre un’esistenza simile a quella terrena, era necessario che fosse accompagnato da un corredo (rotoli di papiro, amuleti, gioielli, strumenti rituali…). I tesori di questi ipogei vennero tutti saccheggiati prima ancora che si concludesse l’era dei faraoni. Nella tomba di Nefertari non c’è stata possibilità di entrare. Accettano solo 300 persone, con un tempo massimo di visita di 10 minuti. Gli ingressi sono organizzati per permettere che le attività di restauro continuino.

(Schema della tomba di Siptah)

Quella di Tutankhamon, la tombaKV62 scoperta nel 1922, fu l'unica scampata ai saccheggi dei tombaroli, ma la fama del proprietario non corrisponde alla modestia del sito: è piccola e con poche decorazioni. Tutti i suoi tesori sono custoditi nei musei egizi del Cairo e di Giza. Poco distante, il Tempio di Hatshepsut, l’unica regina-faraone dell’antico Egitto. La storia l’ha giudicata come reggente invidiosa e usurpatrice del trono del figliastro, il quale, dopo la morte di lei, sfigurò le immagini che la ritraevano come sovrana (anche le contese familiari sono antiche quanto l’uomo).

Alla fine, i Colossi di Memnone, due statue monolitiche, di nome e di fatto colossali (18 metri), con lo sguardo rivolto verso il sole che sorge, ben individuabili dall’altra riva. Fanno da sentinella ai campi. Sin dall’antichità si parlava di un misterioso suono emesso da una di queste statue all’ora del tramonto. Gli archeologi ritengono che il rumore risultasse da un passaggio dell’aria in una fenditura della pietra provocata da un terremoto o dalla sua dilatazione dovuta al calore del sole. Il suono svanì nel 199 d.C., in seguito al restauro ordinato dall’imperatore romano Settimio Severo.

Dai microfoni dei minareti arriva cinque volte al giorno l’invito alla preghiera. A Luxor la gente usa riunirsi sui marciapiedi, per strada nel traffico, sotto i portoni, alla stazione, per piegarsi al suolo e pregare con il capo rivolto verso la Mecca.

Luxor e la sponda occidentale del Nilo sono la manna e la mecca degli egittologi. A febbraio scorso, infatti, risale l’inaugurazione di due nuove tombe: le sepolture di Djehuty e Hurry, due funzionari vissuti durante il regno della regina Hatshepsut.

Il viaggio in Egitto è talmente denso di storia che non c'è pausa alle emozioni. Lascia nel cuore la magia di paesaggi infuocati, gli sguardi dei bambini, la sabbia del deserto e la potenza del Nilo.

(2. continua)

di Gabriella Di Lellio

di Gabriella Di Lellio