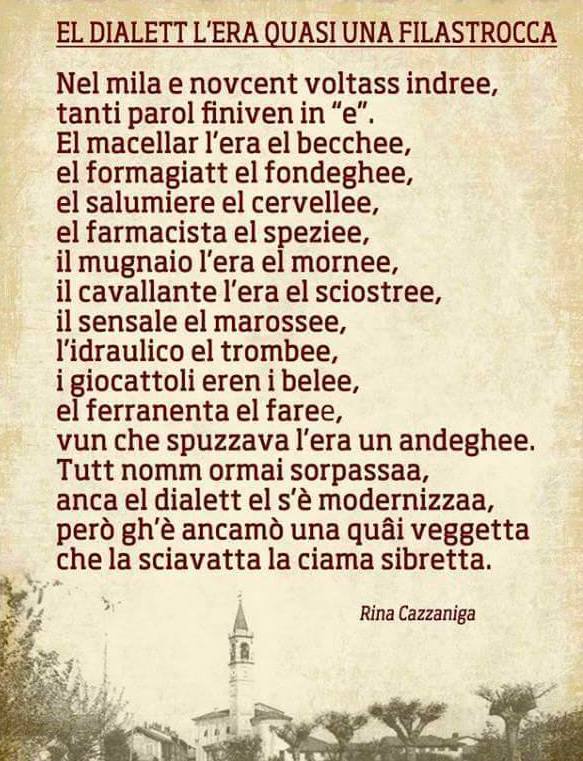

Nella mia vita professionale - diciotto anni da insegnante e ventisette da preside - mi capitava spesso, nei dialoghi con studenti, genitori e professori, di fare ricorso ad espressioni dialettali che ho ereditato dalla mia nonna Enrichetta e dalla mia mamèta che, per tutti i suoi quasi novantotto anni, con me ha sempre parlato in milanese. Si trattava ovviamente, quello delle espressioni dialettali, di un vezzo che tuttavia celava un paio di intenti non del tutto nascosti.

Il primo era quello di marcare, in maniera non settaria, il territorio utilizzando una lingua - il dialetto milanese - che per mia madre, che pure era in grado di esprimersi in un italiano forbito, era la prima lingua, soprattutto nella parlata quotidiana con i suoi coetanei e con i suoi figli. Più volte qualche insegnante, entrando nel mio ufficio, è rimasto stupito sentendomi utilizzare, al telefono con lei, quella strana lingua a molti incomprensibile. Il secondo intento era quello di tenere viva la memoria. Convinto come sono, e cercando di convincere i miei interlocutori, che “le pagine ingiallite del passato vanno intercalate ai fogli azzurri del futuro perché non esiste, né si può immaginare, un altro modo di vivere”. (Lorenzo Silva, La regina senza specchio, Longanesi, 2007, pag. 373). Qui sotto trovate alcuni di quei detti cui sono più affezionato e ai quali ho ispirato il mio stile di lavoro, prima da insegnante e poi da preside.

Se fa pussee fadiga a fass vorè mal che a fass vorè ben

Questa è facile da capire, sia nella lettera che nello spirito: si fa più fatica a farsi voler male che a farsi voler bene. Difficile è la pratica. C’è gente che pare faccia apposta, o addirittura prenda gusto, a mettere in difficoltà gli altri o a creare loro problemi. Il che accade soprattutto negli uffici pubblici dove si ha a che fare con la burocrazia. Mi perdonino tutti i bravi impiegati che hanno invece un diverso atteggiamento. Ti fanno pirlare da un ufficio all’altro per un timbro o perdere giornate per una fotocopia. Caso tipico il genitore letteralmente disperato perché non riesce a perfezionare l’iscrizione del figlio o della figlia per via della famosa “fotocopia-mancante-senza-la-quale-signora- non-posso-fare-nulla”.

Se vi capita, leggete un vecchio ma ancora attuale libro: Jan Carlzon, La piramide rovesciata, Franco Angeli Editore. Lì un manager di successo racconta come sia riuscito da una parte a rendere più efficienti le aziende che ha diretto e dall’altra a rendere più soddisfatti i clienti per i servizi offerti. Uno dei segreti era convincere gli impiegati a diretto contatto con il pubblico – quelli che lui chiama la prima linea – a fare di tutto per risolvere i problemi posti dagli utenti, anche impegnandosi di persona a dare una mano al di fuori e oltre gli obblighi di servizio. Risultato non scontato: alla fine erano meno stressati anche uomini e donne della prima linea.

Perché si fa più fatica a farsi voler male che a farsi voler bene. Della serie: signora, la fotocopia gliela faccio io.

Pertegà i nós, fà via la nev e mazzà i gent hinn trii mestee faa per nient

Quando la saggezza contadina rasenta il sublime: bacchiare le noci, spazzare la neve e uccidere le persone sono tre lavori inutili. La morale è chiara: le noci prima o poi cadono da sole, la neve è destinata a sciogliersi al sole e le persone inesorabilmente muoiono. Che, detta così, sembra una sonora sciocchezza. Ma io ci ho sempre visto dentro un convincente invito alla mansuetudine. Parola e virtù desueta, questa. Eppure, mica paglia: “beati i mansueti, perché erediteranno la terra” (Matteo 5,5). State attenti che chi ha detto quelle parole lì – sia o no storicamente esistito, sia stato o meno il figlio di Dio - era uno intelligente: la mansuetudine e i mansueti non hanno a che fare con i tremacóa. Mansueto è chi sopporta con dignità la cattiveria altrui senza vendicarsi. Cosa di tutti i giorni, senza pensare ai killer. Tipo: hai messo il sacco della spazzatura davanti al mio portone e io te lo stravacco davanti al tuo cancello. Mica bello. Nel mondo del lavoro – anche quello nella scuola - gli esempi si sprecano e li lascio alla vostra vissuta esperienza. Ricordatelo però: alla fine saranno i mansueti a vincere. Obiezione: minga vera. Risposta: voi tutti ricordate Socrate; e il nome di uno dei suoi carnefici? Boh.

En paghi mì mezz liter

Ne pago io mezzo litro. Devo premettere uno spiegone, perché questa espressione l’ho sentito solo in casa mia. I miei avevano una osteria-trattoria alle porte di Milano, che prendeva nome da un vicino mulino e quindi detta Osteria del Molinetto. Quella era allora, parlo degli anni cinquanta, zona di diffusa attività agricola. Succedeva pertanto che in osteria si dessero appuntamento “paisan” e commercianti per trattare la compravendita di foraggi o di animali. Non a caso si trovavano lì, mi dico adesso che ho studiato e che ho appreso che “trattoria” deriva dal francese “traiter” che significa appunto “negoziare”.

La trattativa seguiva un rituale ben preciso. Dopo i primi convenevoli – e qui si andava via di bianchino – il venditore cominciava ad esaltare i pregi della sua merce e il compratore ovviamente a rimarcarne i difetti. Nella seconda fase ognuno dei due sparava un prezzo indicativo, naturalmente molto alto il venditore, molto più basso il compratore. Allora pausa: visto che siamo così distanti, intanto mangiamo qualcosa poi vediamo di riprendere. Se è il caso, se no amici come prima. Si preparavano per il pranzo, se era l’ora giusta, o per una merenda - tipo cotechino e sottaceti – se si era già nel pomeriggio. Intanto siamo passati al rosso, che allora si serviva in quei bei contenitori di vetro da un quarto, mezzo litro o litro. Di bicchiere in bicchiere i prezzi si sono avvicinati ma ancora non coincidono. A questo punto arrivava la fase decisiva. Dopo ulteriori scaramucce, uno dei due buttava lì con grande decisione un prezzo, aggiungendo “ e en paghi mì mezz liter”. Traduzione del non detto: questo è l’ultimo prezzo (che ti offro o ti chiedo), al massimo ci attacco là un altro mezzo litro a mie spese, ma da qui non mi sposto più. Se l’altro accettava, il patto veniva siglato con l’ultima bevuta e una stretta di mano. Trovo che sia un bel modo, tra persone intelligenti, per chiudere discussioni che diversamente risulterebbero inconcludenti. Della serie: professore facciamo così (che spesso voleva dire faccia come dico io) e en paghi mì mezz liter. Se no, amici come prima.

Sarà sù el stabièll quand gh’è scappaa el porscèll

Chiudere lo stabbiolo dopo che è scappato il maiale. Apprezziamo innanzitutto la correttezza lessicale del dialetto che chiama propriamente “stabièll” (in italiano “stabbiolo”) il recinto dove veniva rinchiuso il maiale. Bisogna riconoscere che la civiltà contadina aveva una sua dignità anche linguistica. Senza fare della inutile retorica, perché – bagaii (in italiano “ragazzi”) - la terra era comunque bassa e dura da vangare. In quel mondo, il maiale era una risorsa incredibile. Da vivo era facile da allevare, perché si nutriva semplicemente degli scarti della cucina. Da morto - crudo o cotto, a pezzi o insaccato, fresco o stagionato – era una grossa riserva di grassi commestibili e per di più gustosi.

Adesso è di moda il lardo di Colonnata, ma se solo avete assaggiato un “pescioeu” sapete di quali sapori stia parlando. Allora in molte cascine si tirava su il maiale, un maiale. Giusto per sfamare la famiglia nei mesi invernali. Pensate che disgrazia dovesse essere la fuga del porcello. Capite perché fosse meglio tener ben serrato lo stabbiolo: chiuderlo dopo la fuga dell’animale era proprio impresa stolta e inutile. Anche se il porco veniva quasi sempre riacciuffato, ma a costo di lunghe corse e sudate nei campi. Mi toccava ogni tanto di dover chiamare in presidenza qualche ragazza o ragazzo piombato in quella curiosa crisi che li prende attorno ai diciotto anni. Improvvisamente non ha più senso niente, nulla più è importante. Non stanno più nella pelle del bruco, chiuso nel caldo bozzolo della famiglia; non sono ancora spuntate le ali che li faranno volare per il mondo. Non sanno più da che parte voltarsi. E gli studi sono i primi a risentirne.

Bisogna allora parlare con loro, fargli tirar fuori la rabbia, o solo l’amarezza o insoddisfazione, che hanno dentro. Fargli vedere la luce che hanno dentro e davanti. Perché a diciotto anni si ha la luce dentro e davanti, ma a volte hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a vederla. Quasi sempre tornavano a dirmi che sì, ci avevano pensato e avevano capito che valesse la pena di rimettere la testa nei libri. Però intanto erano passate settimane se non mesi. E allora forza ragazzo, forza ragazza: adesso bisogna mettercela tutta se non vogliamo correre il rischio de sarà sù el stabièll quand gh’è scappaa el porscèll.

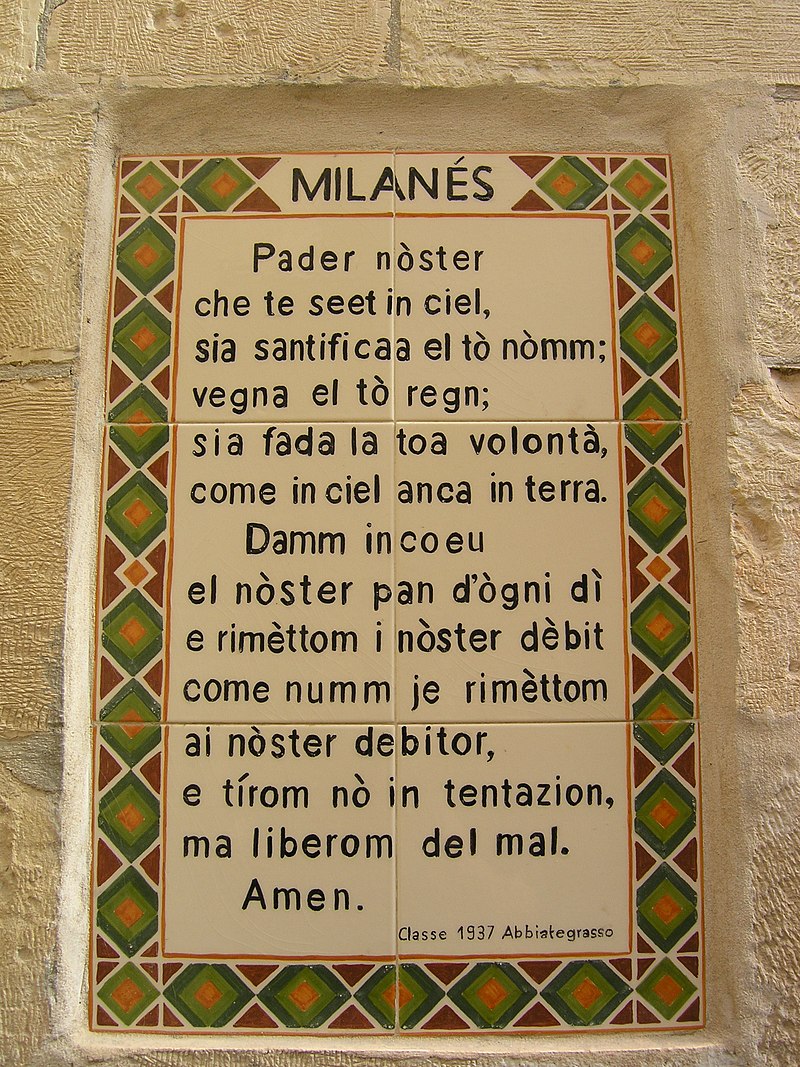

N.B. Il dialetto milanese, come quasi tutti i dialetti, è una lingua soprattutto parlata. Per cui la sua ortografia ha subito numerose varianti nel tempo e ha dato origine a molteplici discussioni. Io mi sono attenuto alle indicazioni utilizzate da Cletto Arrighi nel suo Dizionario milanese- italiano, edito da Hoepli nel 1986, ristampato nel 1988.

di Antonio Silva

di Antonio Silva