Una vita e una mente travagliate, una storia umana e artistica unica e tormentata, un uomo emarginato dalla società ma alla ricerca di un riscatto sociale e personale, artista visionario e sfortunato che, da autodidatta, riesce a parlare attraverso le sue tele con immediatezza e genuinità. Difficile fare un ritratto di Antonio Ligabue senza le molte definizioni che lo dipingono in uno scambio tra realtà e visioni.

A Palazzo Albergati, Bologna, c’è una grande mostra antologica che ne raccoglie fino al 30 marzo del prossimo anno - tra olii, disegni e sculture – circa 100 opere: paesaggi, fiere, animali, scene di vita quotidiana, intensi autoritratti che, di volta in volta, esprimono il suo stato d’animo e il suo umore. In contenporanea, altre due esposizioni ne offrono i lavori nella medesima Bologna (Palazzo Pallavicini), e a Roma (Museo della fanteria). Quali che siano i soggetti delle opere, sono sempre immediate e genuine, offrendo una esperienza estetica diretta e viscerale, mentre riesce a esprimere sulla tela il suo genio creativo.

La sua arte e la sua vita sono strettamente connesse, per comprendere la prima piena di talento e di poesia, bisogna conoscere la seconda… Nato in Svizzera nel 1899, viene dato in adozione fin dalla nascita. Manifesta problemi psichiatrici che lo porteranno a diversi internamenti. Espulso dalla Svizzera viene mandato a Gualtieri (Reggio Emilia), comune di origine del patrigno con il quale non avrà mai rapporti.

Non parla italiano, vive di qualche sussidio pubblico, abita in luoghi di fortuna e veste gli abiti smessi che gli regalano, la gente del luogo lo rifiuta, lo chiama “el matt” costringendolo a una vita di alienazione e solitudine. A Ligabue restano la pittura e il disegno, nei quali rifugiarsi per esprimere un profondo disagio esistenziale. Si lega al mondo della natura e degli animali esprimendo quando la quiete agreste e il lavoro dei campi, quando la lotta per la sopravvivenza delle fiere nella foresta. Ma Ligabue le fiere le aveva viste solo al Museo Lazzaro Spallanzani dei Musei Civici di Reggio Emilia, insieme con l’amico Sergio Negri, osservate e studiate per ore per poi ritrarle sulla tela. Nella mostra c'è anche un album di figurine Liebig del 1954, di recente scoperta, un buon prodotto accompagnato da testi autorevoli e belle immagini, che Ligabue consultava per prendere spunto per la rappresentazione di vari animali fondendo realismo e fantasia.

Fondamentale l’incontro nel 1928 con Renato Marino Mazzacurati (importante artista della Scuola Romana) che ne comprende il talento e gli insegna a utilizzare i colori. Ligabue, come un bambino, scopre i segreti del mondo attraverso la pittura con stupore e purezza, sentimenti attraversati dal tormento e dall’amarezza che lo accompagnano per l’ostilità e l’incomprensione che lo circondano.

Comincia ad esporre solamente negli ultimi quindici anni della sua vita, sotto la guida di Mazzacurati, a guadagnare i primi soldi e ad essere conosciuto ed apprezzato da critici e studiosi, sebbene fosse fuori dai grandi circuiti dell’arte. Venne definito pittore naif, o addirittura rappresentante di un folklore popolare, cosa che sminuiva il suo reale valore artistico spesso frainteso. Rimase nell’ombra, figura di nicchia per diverso tempo.

Il successo fu breve come la sua vita che termina nel 1965, ma confortato dalla possibilità di dipingere quasi fino alla fine.

L’oblio lo ha inghiottito per diverso tempo, ma negli anni ’70 viene riscoperto al punto da diventare protagonista di film e sceneggiati televisivi; incluso, nella mostra stessa, uno stralcio del film di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi” (2020 con Elio Germano).

Ma, con la volontà di rivalutare la sua opera artistica, si è trascurato l’aspetto umano e personale dell’uomo. Nel 1975 il critico Sergio Negri, in occasione di una prima grande mostra antologica di Ligabue, propose una suddivisione dell’opera del pittore in tre periodi distinti che è diventata un riferimento fondamentale per lo studio dell’artista.

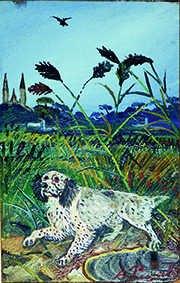

Un primo periodo (1927-1939) nel quale le opere mostrano una certa ingenuità, i colori sono diluiti e le immagini sfumate, con una composizione semplice; nei temi prevale la vita agreste e soprattutto le fiere che sono poco aggressive; la fervida immaginazione e una insaziabile curiosità di Ligabue lo portano lontano e danno vita a un universo fantastico.

Si nutre di libri, cataloghi illustrati della fauna, raccolte di figurine, mentre le sue tele si animano di un bestiario esotico dominato da felini possenti. È un teatro di drammatica bellezza e negli occhi di alcuni animali si rivela la sofferenza e la paura vissute dall’uomo. L’evoluzione dell’artista è palpabile, come sottolineato dai critici. C’è varietà compositiva mentre il contenuto delle tele acquista dinamicità e complessità con scene di caccia e ogni opera è come una storia sospesa nel tempo.

Nelle scene di vita agreste, tema ricorrente, si avverte una nostalgia, una memoria, una dimensione intima. Non sono soltanto rappresentazioni ma le manifestazioni del ricco universo interiore di Ligabue.

La corrida e il circo sono temi a lui cari perché sono spettacoli che raccontano l’interazione tra uomo e animale. Nella corrida pone l’accento sulla sofferenza dell’animale con il quale sembra identificarsi per la propria condizione esistenziale e la propria vulnerabilità.

Con il circo si arriva a una notevole maestria nella costruzione pittorica. La tela “Il Circo” è un vero capolavoro di composizione e cromatismo da avere un effetto ipnotico sull’osservatore. Le ombre della gabbia creano un vortice dinamico al centro del quale ci sono le fiere su piedistalli rossi e al centro c’è il domatore sicuro e audace che, in un gesto di sfida, mette la testa nella bocca del leone. Gesto estremo di dominio mescolato al senso del pericolo: una metafora della condizione umana e animale.

Nel secondo periodo (1939-1952) Ligabue padroneggia linea e colore creando composizioni più complesse e dipingendo senza disegni preparatori.

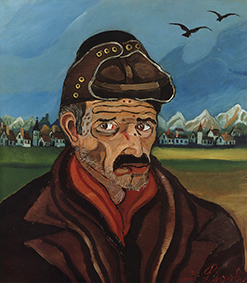

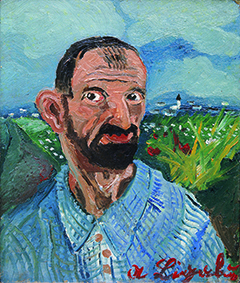

Nasce una intima connessione tra l’artista e gli animali che vuole ritrarre. Si immedesima al punto da riprodurre suoni e movenze, ruggisce, pigola, sbatte le ali e gli animali diventano protagonisti, proiezioni della sua stessa essenza e del suo animo inquieto che spesso si riflette in una larga parte dei suoi autoritratti, ben 123 nati nell’arco di quasi quarant’anni.

Accanto agli oltre 100 capolavori, alcuni inediti assoluti (Lince nella foresta), ci sono venti disegni a matita su carta da disegno. Ogni disegno è frutto di una immediatezza creativa ed è a sè stante. Il talento per il disegno emerge in modo sorprendente durante un suo ricovero in un ospedale psichiatrico e gli stessi medici indicano in questa sua abilità uno strumento terapeutico e un rifugio.

Presenti, nella mostra di Bologna, molte opere di grande qualità non esposte da molti anni come “Circo all’aperto”, “Castelli svizzeri”, “Crocifissione”. Per la prima volta viene esposto anche un album completo di disegni, perduto e poi ritrovato, che l’artista ha realizzato nell’ultimo periodo della sua vita mentre soggiornava alla Locanda 'La Croce Bianca' gestita dalla famiglia della Cesarina, l’amore platonico di Ligabue.

Fiere, volatili, animali domestici nelle sue tele acquisiscono uno sguardo, una voce, una dignità. Come osservava Cesare Zavattini, “….gli occhi di Ligabue li troviamo all’improvviso riconoscibili e scrutatori in un cavallo o in un pollo nelle sue tele…”

Il terzo periodo (1952-1962) è il più prolifico. Il segno attorno alle figure è più marcato, definisce i soggetti e la tavolozza si arricchisce. Si concentra sulle fiere e mescola la savana con la campagna emiliana, i boschi si trasformano in giungle, creando un universo ibrido dove le creature esotiche, ritratte con grande minuziosità e un ricco cromatismo, si integrano in paesaggi domestici.

La committenza gli affida ritratti, e fors’anche la “Crocifissione”, che Ligabue esegue a testimonianza della sua grande versatilità.

L’opera di Ligabue, dominata da simboli e visioni, non è mai narrazione pittorica. Ma fanno eccezione alcuni autoritratti che raccontano il suo stato d’animo magari attraverso un berretto o un certo abbigliamento. La tela “Autoritratto con moto, cavalletto e paesaggio” è una vera e propria ode pittorica al successo e al riscatto personale. Ligabue si ritrae a figura intera, vestito alla moda, quasi a dichiarare che è un pittore riconosciuto e che ha una posizione sociale, mentre la moto rossa è un simbolo tangibile del desiderio realizzato e frutto del suo talento artistico.

Attraverso la mostra bolognese è possibile percepire il valore dell’artista e dell’uomo che ha saputo trasformare dolorose esperienze di vita in opere di straordinaria potenza espressiva e poesia.

Con il patrocinio del Comune di Bologna, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia, in collaborazione con il Comune di Gualtieri Fondazione Museo Antonio Ligabue, curata da Francesco Negri e Francesca Villanti.

Daniela di Monaco

Daniela di Monaco