Proseguo sulla variante orientale sarda SS125, che vira nell’interno su viadotti e gallerie. Una salvezza per chi si sposta in auto; evita il tratto costiero.

Entro in Ogliastra e il paesaggio cambia; sulla terra sostenuta dai muretti a secco, ai piedi delle colline, compaiono i vigneti di Cannonau.

L’entroterra regala paesaggi selvaggi dominati dal Supramonte. Anticamente era denominata Agugliastra, Oleastra, Ollastra, Ullastra. Non si sa se per gli olivastri o il monolito a nord di S. Maria Navarrese, l’Agugliastra (Sa Pedra Longa). Una terra sinonimo di natura, dove mare e montagna si incontrano fino ad arrivare ai monti del Gennargentu, dai Tacchi ogliastrini al Supramonte di Baunei e Su Gorropu. Si può scoprire ogni angolo nascosto con attività di trekking, escursionismo, mountain bike e climbing. Il mare non è l’unico protagonista.

Le caratteristiche geografiche, che hanno determinato per secoli uno sviluppo lento e un ritmo diverso rispetto al resto dell’isola, mostrano un’altra faccia della medaglia: quella di un’area ancora incontaminata, dove la natura fa da padrona con lecci secolari e olivastri millenari.

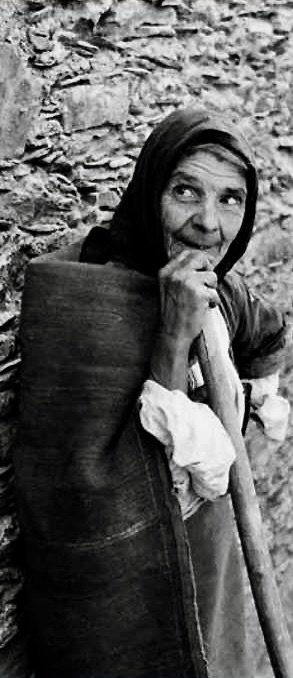

L’Ogliastra batte due record tra le province italiane: è la meno popolosa e la più longeva, una blue-zone che presenta un’eccezionale parità di genere; l’unico posto al mondo dove gli uomini vivono quanto le donne.

I nonni hanno un ruolo sociale fondamentale: per la custodia del sapere antico, come arrostitori inarrivabili e welfare aggiunto per i figli. A ‘kent’annos’ è il tradizionale augurio sardo (a cent'anni!). L’elevata concentrazione di centenari in questa zona merita un breve approfondimento.

Dal punto di vista genetico, la Sardegna spesso è descritta come un micro continente per l’origine del popolo sardo: un piccolo gruppo di individui fondatori, sviluppato in un ambiente circoscritto per millenni. Le zone costiere furono punicizzate, romanizzate e invase; all’interno rimase la civiltà nuragica, sconfitta solo nel Medioevo. Anche il DNA è cambiato più lentamente e la risposta risiede in una combinazione di fattori come la dieta, lo stile di vita, il forte senso di comunità, il clima mite subtropicale e l’aria pulita.

La genetica sarda viene studiata scientificamente, in Italia e all’estero, come habitat protetto. Il primo è stato Gianni Pes nel 1999.

Nel 2016 la misteriosa scomparsa di 14mila campioni richiese l’intervento della Procura di Lanusei per il sequestro dei laboratori di Perdasdefogu del Parco tecnologico regionale di Pula; un bio-intrigo internazionale. Oggi la nuova frontiera per scoprire il segreto della longevità arriva dallo studio dei batteri della cavità orale della popolazione ogliastrina, antica e recente, e le loro abitudini alimentari, commissionato ai ricercatori del dipartimento di Scienze chirurgiche dell'Università di Cagliari.

In poco più di due ore raggiungo Tortolì, un accogliente centro di villeggiatura di circa 11.000 abitanti, precedentemente co-capoluogo, con Lanusei, della provincia dell’Ogliastra.

Sembra che Tortolì sia tornata a far parte della provincia di Nuoro, ma gli stessi locali non ne conoscono il motivo. Non esistono confini nella cultura e nella storia, che vive in un unico contesto tra mare e colline. La costa orientale della Sardegna alterna calebasse a falesie inaccessibili; non ha nulla da invidiare al resto dell’isola. Tortolì si trova sulla pianura litoranea, ai piedi della parte meridionale del Gennargentu. Nella piccola frazione di Arbatax, a cinque chilometri dalla cittadina, poco prima del porto compare una scogliera di porfido rosso.

La chiamano Cattedrale del Mare e trovandosi di fronte si capisce perché. Sono rocce possenti ma non troppo alte, di porfido granitico modellato dagli agenti atmosferici. Gli scogli affiorano dall’acqua verde smeraldo in un contrasto cromatico spettacolare. A questo tipo di roccia si mescola, di tanto in tanto, la diorite nera che ne accentua la bellezza per i riflessi scuri.

Il piazzale circostante la baia era una miniera da cui si estraeva il materiale lavico per costruire il porto, i borghi e le città vicine. Più in avanti, vicino al costone di batteria, da qualche anno sono spuntate delle opere particolari. Sono le piramidi di Mirai; venti coni di pietre di un metro di altezza, in fila una dietro l’altra, in stoico equilibrio.

La baia fu il set della scena finale del film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller (1974).

La frazione di Arbatax, con Cagliari e Olbia, è uno scalo dei traghetti provenienti da Genova e Civitavecchia e sede di un aeroporto.

In direzione opposta, percorrendo una stradina sulla striscia di terra che divide lo Stagno di Tortolì dal mare, c’è la Cooperativa Pescatori di Tortolì, nata nel 1944 dall’unione di pescatori locali con altri provenienti dall’isola di Ponza, esperti di pesca d’altura. Un incontro a mezza via nel Tirreno, tra isolani di terre che si guardano.

Oltre alle attività di pesca, l’allevamento di

spigole e orate in gabbie galleggianti, la

mitilicoltura in longline, l’ostricoltura in

strutture sospese, la produzione e la lavorazione

dei prodotti ittici e l’attività di ristorazione, in

particolare ostriche e bottarga,

la cooperativa svolge un’attività di ricerca scientifica e un programma didattico-educativo con scuole di ogni ordine e grado.

La produzione di bottarga (uova di pesce crudo salate ed essiccate) è diffusa in tutto il Mediterraneo, dalla Tunisia al Marocco, e ciascuno ne rivendica la paternità. In Sardegna il pesce che fornisce le uova è il muggine, ad eccezione dei pescatori di Carloforte che usano quelle di tonno o pescespada. La bottarga a cui viene riconosciuto lo status di eccellenza è quella prodotta nello stagno di Cabras (Oristano), ma i pescatori non sono riusciti a dotarsi di un disciplinare unico e quindi non Dop. Si dice che quella di Tortolì abbia superato quella di Cabras. Quale posto migliore per verificare?

(4. continua)

leggi anche: SULCIS DELLE MINIERE

leggi anche: SANT'ANTIOCO E SAN PIETRO

Gabriella Di Lellio

Gabriella Di Lellio