Anna, la nostra guida nel Vietnam, viene a prenderci alle 6.30. Il mini bus ci porta al molo da cui partiremo in motoscafo per la Cambogia. Ci dà le ultime informazioni sul controllo passaporti e il visto, che dovremo ottenere a fronte del pagamento di 35 dollari. La salutiamo con un abbraccio e montiamo su questa imbarcazione che mi ricorda gli aliscafi che facevano servizio nel golfo di Napoli negli anni ’70. Senza ali, però, perché la barca non plana sull’acqua. A bordo siamo una cinquantina, americani, francesi e italiani per lo più. Fa caldo. Non c’è l’aria condizionata. I sedili sono abbastanza comodi, ma è difficile stare in piedi senza prendere capocciate. La traversata sul Mekong verso Phnom Penh durerà circa cinque ore, comprese le soste alla frontiera. Salpiamo per un viaggio abbastanza monotono che deluderà un po’ le nostre aspettative. L'unica grande emozione, più che altro dettata dalla preoccupazione, la proviamo quando i membri dell’equipaggio raccolgono, oltre ai soldi necessari per il visto d’ingresso in Cambogia, i nostri passaporti, che gettano alla rinfusa in un'ex borsa frigo. Ci chiediamo se e quando li riavremo. Ansia.

Poco dopo la partenza sbarchiamo alla frontiera Vietnamita. L’equipaggio si occupa dei visti di uscita, ma noi continuiamo a non avere contatto visivo con i nostri passaporti. Chi ne ha necessità cambia gli ultimi dong in riel cambogiani. Io non ne ho bisogno: in Cambogia userò i dollari procurati in Italia, visto che nel paese la valuta americana è adottata in parallelo ai riel. La sosta dura circa un quarto d’ora. Mujer fa qualche ultimo acquisto. Saliamo nuovamente a bordo per scendere nuovamente, dieci minuti dopo, alla frontiera Cambogiana. Qui siamo costretti a stazionare per quasi un’ora. Le formalità procedono con lentezza. Un membro dell’equipaggio fa la staffetta, sotto il sole cocente, tra noi, che attendiamo vicino a un ufficio della polizia di frontiera, e un altro posto di controllo vicino alla banchina di sbarco. Ad ogni corsa il malcapitato porta cinque o sei passaporti, evidentemente abilitati dal primo controllo. Con improbabili pronunce chiama i nostri nomi, ci riconsegna il nostro documento e ci introduce nel secondo ufficio per la foto, le impronte digitali e il definitivo visto d’ingresso. E dire che noi ci lamentiamo della nostra burocrazia!

Torniamo a bordo un po’ più abbronzati e parecchio più sudati, ma anche molto più tranquilli. Il viaggio procede senza intoppi per Phnom Penh, dove arriviamo all’ora di pranzo. Ci accoglie la nostra nuova guida. Si presenta col nome di Ra, ma francamente non ho idea di come si scriva (forse Rha o Rah). Qui la lingua è complicata dal diverso alfabeto che prevede un’infinità di vocali, consonanti e dittonghi. In Vietnam, al contrario, un prete francese durante il periodo coloniale s’incaricò di tradurre in segni e lettere del nostro alfabeto i suoni della lingua locale e i bravi Vietnamiti ci hanno fatto la grazia di adottare questa grafia per noi comprensibile.

Depositiamo i bagagli sul nuovo mini bus e corriamo a mangiare in un ristorante sul fiume, a pochi metri dal luogo di sbarco. Come per tutti i pranzi inclusi nel tour le pietanze sono fisse, molto varie e abbondanti. Ci tocca scegliere e pagare a parte le sole bevande. Lori opta per un drink che tradotto in italiano si chiamerebbe “menta fresca”. Il problema è che sul menù è indicato in inglese, il cameriere ha fretta e Lori lo pronuncia velocemente: così Mint Cool diventa “Mincul”. Il cameriere capisce lo stesso, ma noi finiamo sotto il tavolo per le risate.

Ra (nel dubbio adotto questa grafia) è una persona singolare. Ora dopo ora emergono le mille sfaccettature della sua storia e della sua forte personalità. Ha vissuto per diversi anni in Italia, a Brescia, lavorando per “Esselunga”, ma ha girato l’Italia e conosce anche Napoli e il Salento. Imita abbastanza bene il napoletano, ma è perfetto sul bergamasco delle valli, con il quale ci fa morire dal ridere. Parla un ottimo italiano, il migliore fin qui incontrato, e attinge a un bagaglio di espressioni, metafore e paragoni molto pittoresco e divertente, se non s’indulge troppo al politically correct.

La prima tappa del tour pomeridiano comprende il Palazzo Reale, con la Sala del Trono in cui ancora oggi il sovrano concede udienza, e il contiguo complesso della Pagoda d’Argento. L’area è enorme e gli edifici imponenti. Il pavimento d’argento della pagoda è quasi completamente coperto da tappeti. Per apprezzarlo occorre parecchia immaginazione. Ra ci ricorda che l’attuale re non ha figli e, per suggerire che è omosessuale, ci dice allusivo che il re è amico di un noto ballerino. Ha parole tutt’altro che tenere per il defunto re Sihanouk, che considera un guitto, donnaiolo, principale causa della guerra con gli americani e della tragedia del genocidio compiuto dai Khmer Rossi. Lo paragona all’attuale Presidente dell’Ucraina, del quale, evidentemente, non ha un’alta considerazione. Mi sente pronunciare la parola “stronzo” e la adotta immediatamente come sinonimo del defunto re.

Apprendiamo che la regina madre è ancora vivente ed ha origini italiane, sarde per la precisione (il suo cognome da nubile è Izzi). Ora la famiglia reale, compresa la regina madre, si trova in Cina per i controlli medici annuali. L’informazione per Ra rappresenta l’occasione per esprimere il suo giudizio tranchant sulla classe medica Cambogiana, che considera alla stregua di cartomanti. Facciamo qualche domanda su queste sue opinioni così nette e ci racconta che nei terribili anni del genocidio la classe intellettuale, compresa quella medica, fu annientata. Oggi i medici laureati in Cambogia possono contare solo sullo studio teorico che seguono nelle università, poiché tutta l’esperienza pratica della precedente generazione è stata precipitata nelle fosse comuni dalla follia dei seguaci di Pol Pot. Per questo i reali vanno a curarsi in Cina e lo stesso Ra, quando ha bisogno del medico per cose importanti, se ne va nella vicina Thailandia, dove ha pure fatto nascere i suoi figli.

Chiediamo del genocidio e Ra ci racconta che lui stesso a sei anni fu separato dalla famiglia e mandato nel nord a lavorare come contadino per dodici ore al giorno, in cambio di una razione di brodaglia che conteneva si e no quaranta grammi di riso. L’argomento ci appassiona e allora Ra ci propone di cambiare il programma e, visto che nella nostra prossima tappa a Siem Reap faremo indigestione di arte Khmer, anziché visitare il museo dell’arte andare a vedere il museo del genocidio. Come sempre compatti, accettiamo la proposta.

Mentre andiamo Ra ci spiega brevemente la storia e i motivi del suo risentimento verso Sihanouk. Provo a sintetizzare quello che ho capito.

Dopo la sconfitta dei francesi (anni ’50) Saloth Sar, in seguito tristemente noto col nome di Pol Pot (abbreviazione di “Politico Potente”, ci svela Ra) fondò un partito rivoluzionario che re Sihanouk ritenne pericoloso al punto di rinunciare al trono per fondare a sua volta un proprio partito che vinse le elezioni e sbaragliò le opposizioni. Pol Pot, sconfitto e ricercato dalla polizia segreta, fuggì dal paese e, in esilio, fondò un nuovo partito comunista, andando avanti per dieci anni ad addestrare reclute per la rivoluzione che aveva in mente. Durante la guerra del Vietnam, però, il Capo di Stato ed ex re Sihanouk prese la decisione da cui derivarono tutte le disgrazie del popolo cambogiano: consentire ai Vietcong, la cui marcia verso il Vietnam del Sud era bloccata dalle bombe americane, di scendere a Sud attraverso la Cambogia e da lì scavare i famosi tunnel per mezzo dei quali, poi, riuscirono a varcare il confine ed arrivare a Saigon.

Questa scelta convinse gli americani a sostenere un generale filo americano, Lon Nol, che depose Sihanouk. L’ex re, allora, per reazione cercò l’alleanza con Pol Pot, mentre gli americani invadevano la Cambogia per tentare di sbaragliare le roccaforti Vietcong. La popolarità di Sihanouk e l’invasione degli americani portarono a Pol Pot nuovo consenso cosicché, quando gli americani si ritirarono dal Vietnam (nel 1973) e i Vietcong andarono via dalla Cambogia, esplose la guerra civile cambogiana conclusasi nel 1975 con la sconfitta del governo di Lon Nol e la vittoria dei Khmer Rossi di Pol Pot. La soddisfazione di Sihanouk e del popolo cambogiano durò pochi giorni: la dittatura di Pol Pot mostrò subito il vero volto dell’utopia retrograda e collettivista dei Khmer Rossi.

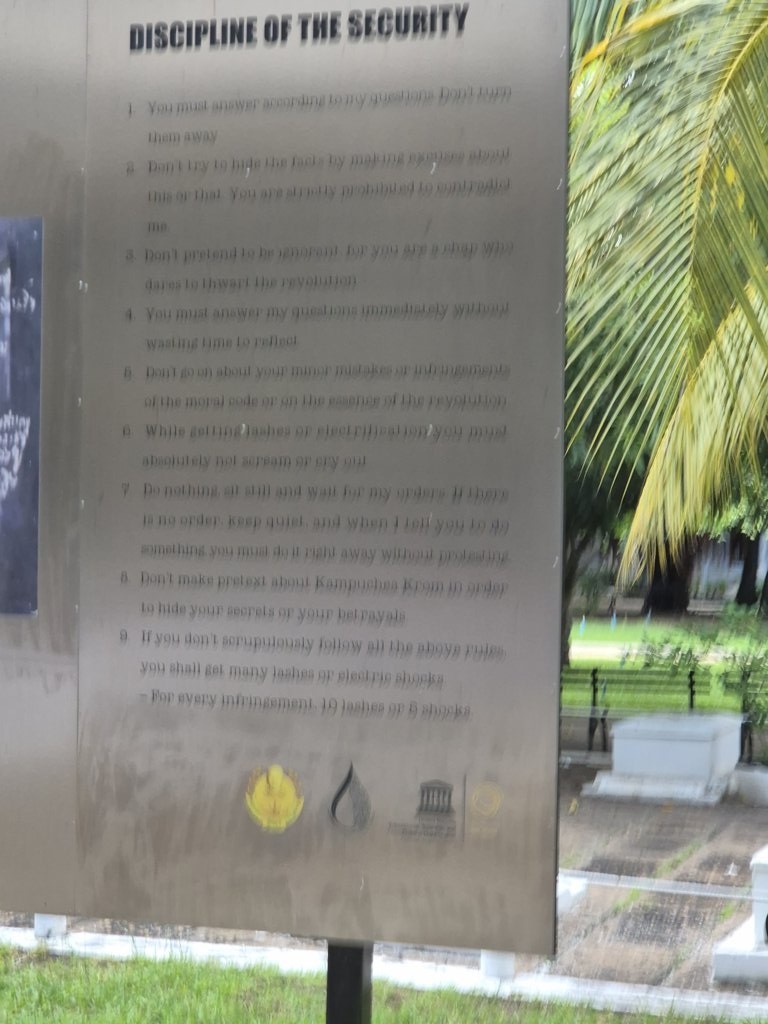

La visita alla scuola-museo che i Khmer Rossi avevano trasformato in campo di tortura e sterminio (una scuola come strumento di dolore e morte, nella migliore tradizione orwelliana) ci tocca profondamente. Nessuno conosce il numero esatto delle vittime di questa mattanza durata tre anni. Forse tre milioni, ma potrebbe essere un dato sottostimato. A noi restano ricordi che sono pugni nello stomaco: i volti disperati di uomini, donne e bambini in una sequenza di foto che mette nelle stesse sale le vittime e i carnefici; le celle, con quei letti che paiono letti di Procuste; gli strumenti di tortura; i crani trapanati per uccidere risparmiando pallottole. Ra non si sottrae alla visita, non si commuove. Conserva un tono quasi distaccato quando ci racconta che suo padre si è salvato tenendo il giornale al contrario, quando dice che si moriva perché si portavano gli occhiali, indice per i Khmer Rossi di appartenenza alla classe intellettuale, quando spiega che la prova decisiva per salvarsi la vita era dimostrare di essere capaci di arrampicarsi su una palma da zucchero.

Certo le dittature da sempre bruciano i libri e azzerano la cultura. Diffondere ignoranza è, anche ai nostri giorni, lo strumento principe per supportare la propaganda e prendere o conservare il potere. Come non essere preoccupati per i colpi che la politica continua a dare, nel nostro Paese, a scuola e sanità! Ma qui c’è molto in più. Qui è come ad Auschwitz, come a Srebrenica. Qui ti trovi occhi negli occhi col male che è dentro l’uomo, dentro di te. Quel male che sai che sarai costretto a combattere, rischiando di restarne sopraffatto, il giorno in cui dovessi trovarti in condizioni estreme. La domanda si delinea nella mia mente in tutta la sua tragicità: ci vuole più coraggio a morire per non uccidere o a uccidere per non morire?

Con un sorriso amaro Ra ci mostra le foto dei capi del regime di Pol Pot. Lui, il capo, sconfitto nella successiva guerra col Vietnam, si ritirò nel nord, al confine con la Thailandia, continuando la sua guerriglia fino al 1998, quando morì ultrasettantenne, ufficialmente per infarto, probabilmente assassinato dai suoi. Pochi dei suoi ministri, collaboratori e torturatori sono in carcere. Più di qualcuno l’ha fatta franca. E ancora ci sono turisti che vanno nel nord a visitare la tomba di questo mostruoso pazzo assassino, che meriterebbe, invece, la damnatio memoriae.

Compriamo per dieci dollari il libro di un sopravvissuto. Andiamo in albergo. A me torna in mente un verso di Quasimodo studiato alle medie: “Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo!”.

La doccia ci ristora e lava via i pensieri brutti. Ci organizziamo con Lori e Massimo per una passeggiata. Incrociamo un Tuk Tuk (sono le motocarrozzette cambogiane) in attesa di clienti. Il ragazzo che la conduce parla un po’ d’inglese e si propone di mostrarci la città. Accettiamo per un giro di mezz’ora, che si protrarrà poi, piacevolmente, per circa un’ora. L’autista è molto gentile e disponibile. Si sforza di spiegarci i luoghi e si rende disponibile a scattarci qualche foto. È una scelta giusta. A piedi non avremmo visto nulla in una città così grande.

Scorgiamo dal Tuk Tuk l’insegna del nostro hotel, il Palace Gate, e chiediamo al nostro cicerone di lasciarci lì. Paghiamo il giro e rientriamo. Qualcosa non torna. Non riconosciamo il ristorante, che ci pare molto più bello e curato. Ipotizziamo che l’albergo abbia più ingressi e che il nostro check in sia avvenuto da un’entrata secondaria, molto dimessa rispetto a questa. Attraversiamo la sala cercando il desk a noi noto e arriviamo alla portineria, ma anche qui non riconosciamo il locale. Giriamo per la hall e arriviamo al banchetto della spa. C’è un’addetta. Ci arrischiamo a chiedere informazioni e le mostriamo il cartoncino dell’hotel che contiene la chiave elettronica della nostra stanza al quinto piano. Lei capisce poco l’inglese, ci accompagna all’ascensore e ci invita a salire.

Non siamo convinti e temporeggiamo. Questo non pare proprio il nostro hotel, ancorché abbia lo stesso nome. Usciamo in strada alla ricerca di un ingresso secondario, una dependance, qualcosa che spieghi il mistero. Sono l’unico che ha la linea internet. Digito su Maps il nome completo del nostro albergo che copio dal cartoncino della chiave e scopro che ci troviamo a quattrocento metri. Mistero svelato: siamo al Palace Gate Resort, cinque stelle, e il nostro albergo è il Palace Gate Residence, quattro stelle. Ci arriviamo a piedi, tra le risate per la fantozziana performance. Ceniamo lì. Domani si parte in bus per Siem Reap.

(6. continua)

Maurizio Sorrentino

Maurizio Sorrentino